우리는 시안에서 중국 최서단 도시 카슈가르까지 약 일만 리를 기차, 버스로만 달렸다. 대부분은 거의 풀이 없는 뜨거운 사막 한가운데로 달렸지만, 위에서 내리쏟아질 것 같은 암산을 포장을 헤치듯 헤치고 들어갈 때도 있었고, 아슬아슬한 절벽 끝을 거미처럼 들러붙어 간신히 지날 때도 있었다. 그러나 차창 밖으로는 나무 한 포기, 풀 한 포기 없는 붉은 산, 갈색 산, 적갈색 산이 위치를 바꿔가며 앉았고, 해는 뜨거운 열기로 물이란 물을 다 핥아 가서 낙타풀은 갈증으로 후줄근히 늘어져 있었다.

그러나 우리의 길은 예술적, 종교적, 역사적 유적을 찾아 나서는 탐방길이었다. 아름다운 숲과 호수가 있었으면 연인들이 모여들었겠지만 그런 척박한 모래땅에는 구도자와 구법자들이 모여들 뿐이었고, 종일 단조롭기 그지없는 사막을 마주하다 보면 결국 우리가 우리를 만나러 가는 길이어서 우리 또한 구도자라는 느낌을 지울 수 없었다. 그래서 유치환 시인은 '독한 회의(懷疑)'나 '삶의 애증(愛憎)'으로 '병든 나무처럼 생명이 부대낄 때' 머나먼 사막을 찾으라고 하지 않았던가. 사막이 이처럼 회의에 빠진 자, 감정이나 감상에 젖은 자들이 가야 할 곳이 되는 것은, 삭막한 모래벌판과 화염색 바위산이 더 이상 발겨 먹을 것 한 줌 보여주지 않고 앙상한 자연의 형해(形骸)만을 보여줌으로써, 인간도 자기 자신의 형해를 가감 없이 직시하라고 계시하기 때문일 것이다.

실크로드는 동서의 문물 못지않게 여러 종교가 중국으로 들어오는 길, 즉 구법자와 선교사의 길이기도 하고, 또 역사적으로 여러 종교가 흘러가고, 만나고, 충돌한 현장이기도 하였다. 둔황, 베제크릭, 키질의 천불동은 시쳇말로 구법자나 구도자들의 정진 문화 센터가 아니었던가. 중국에 들어온 거의 모든 종교가 이 실크로드를 통해 들어왔다고 해도 과언이 아니다. 한명제(漢明帝'재위 57~75)는 일찍이 낭중(郎中) 채음(蔡愔) 등을 천축(天竺)에 보내 불법을 구했는데, 그들이 오간 길이 실크로드였을 것이다. 이처럼 실크로드는 1세기 불교부터 각종 종교가 밀려들어온 신앙의 물꼬였다.

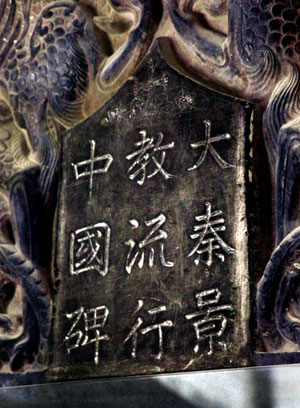

한편 이슬람교는 당고종(唐高宗) 때인 616~618년에 사드 이븐 아비 와카스(Sad ibn abi Waqqas)에 의해 중국에 전교되었다. 그러나 실제로 이슬람교는 8세기 전반 카슈가르를 비롯한 신장 서부지역부터 전파되었고, 10세기에 출현한 카라한 왕조가 이슬람교를 수용함에 따라 13세기 초에는 투루판까지 전파되었고, 16세기 말에 이르러서는 거의 모든 신장지역에 전파되어 아름다운 건축물을 비롯한 이슬람문화를 꽃피우게 되었다. 네스토리우스교라고 일컬어지는 기독교의 한 파인 경교(景敎)도 실크로드를 따라 동점해 왔다. 시리아에서 페르시아를 거쳐 소그디아나로 전파된 이 종교는, 650년경에는 카슈가르에까지 이르게 된다. 지금 시안 비림박물관에 있는 '대진경교유행중국비'(大秦景敎流行中國碑)는 7세기의 시리아 및 페르시아 선교사들의 활동을 기록한 비석이다. 펠리오가 1908년 둔황에서 가져간 문헌 중에는 635년 중국 선교를 시작한 알로펜(阿羅本)이 쓴 기독교 경전도 들어 있는데, 그렇다면 둔황은 불교도뿐만 아니라 기독교도의 성지이기도 한 셈이다. 신라가 당나라와 밀접한 관계를 가졌던 것을 생각하면 우리나라에도 일찍이 경교가 전래되었을 것이라는 추측을 해 볼 수 있다. 경주 불국사에서 출토된 돌십자가와, 마리아상과 비슷한 관음상 등이 그 추측을 뒷받침한다. 실크로드를 통해 페르시아의 조로아스터교와 마니교까지 전파되었다고 하니, 한마디로 이 길은 세계의 종교가 모여서 흘러가는 수로와 같았다. 또한 종교 간의 갈등도 피할 수 없었다. 키질 천불동이나 베제크릭 천불동에는 온전한 부처나 벽화가 하나도 없을 정도로 훼손이 심한 것은 대부분 이슬람교도들의 문화적 만행 때문이라고 한다.

일정에 따라 순례를 마치려니까 광활한 사막을 하루라도 터덜터덜 걸어보지 못한 아쉬움이 남았다. 묵묵하고 표정 없는 사막이지만 아스라이 먼 곳은 세상 모든 것을 다 던져버리고 오라고 유혹하는 게 분명했다. 또 낯선 경치였지만 갑작스런 기시감(旣視感)으로 온몸이 달뜰 때가 있었다. 그곳이 현생에서가 아니라, 먼 전생에 한 번 산 적이 있는 곳임을 오금이 저리도록 느꼈다. 오아시스의 포플러와 그 사이 목화밭과 포도밭은 내가 잠깐 잊고 있었던 그때의 전원이 분명한 것 같았다.

왕복 약 삼만 리의 여정을 마치고 우리가 대구 신천대로에 들어섰을 때도 무사히 도착했다는 안도감보다는, 우리 도시의 짜증스러움과 낯섦이 앞섰다. 눈부시도록 햇빛 쏟아지는 먼 열사의 땅이 우리들이 두고 온 영혼의 고향인데, 우리는 불의의 사고로 이 낯선 도시에 태어나 살고 있는 것 같았다. 우리는 또 다른 문명, 또 다른 기시감, 또 다른 신비를 찾아서 올여름에도 돌궐족처럼 더욱 서진할 계획을 세우고 있다. 그것은 진정 21세기에 우리가 만나야 하는 우리 자신의 모습과 연원을 더 확실하게 알기 위해서이다.

글:박재열(시인'경북대 교수)

사진:박순국(전 매일신문 편집위원)

댓글 많은 뉴스

李대통령 지지율 54.3%로 소폭 하락…전재수 '통일교 의혹' 영향?

[인터뷰]'비비고 신화' 이끌던 최은석 의원, 국회로 간 CEO 눈에 보인 정치는?

'국비 0원' TK신공항, 영호남 연대로 뚫는다…광주 軍공항 이전 TF 17일 회의

'李 대통령 질타' 책갈피 달러에…인천공항사장 "무능집단 오인될까 걱정"

김어준 방송서 봤던 그 교수…오사카 총영사에 이영채 내정