김중배의 다이아몬드에 눈이 먼 심순애, 그리고 가난 때문에 심순애에게서 버림받는 이수일. 이 두 남녀의 사랑 스토리에 대해서 누구나 한 번쯤은 들어보았으리라. 그러나 이수일과 심순애라는 이름을 듣는 순간 사람들의 기억은 울며 매달리는 심순애를 이수일이 걷어차 버리는 단 한 장면에서 고정되어 버린다. 물론 그 장면을 받쳐주는 중요한 대사가 있다. "순애, 김중배의 다이아몬드 반지가 그렇게 좋더냐!" 대부분의 사람들이 기억하는 이수일과 심순애의 이야기란 이 극적인 한 장면밖에 없다. 이 장면 하나로 사람들은 미모의 심순애가 가난한 고학생 이수일을 버리고, 재력가 김중배를 선택했다는 것을 유추할 뿐이다. 이 이야기의 제목은 무엇인지, 작가는 누구인지, 그리고 이후 이 두 사람의 운명은 어떻게 되었는지를 아는 사람은 거의 없다.

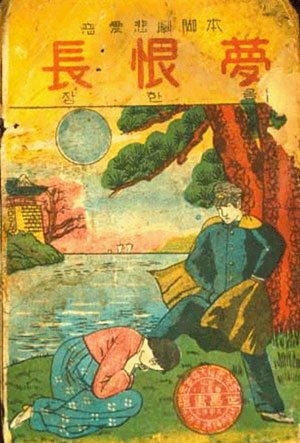

'이수일과 심순애'의 원제목은 '장한몽'(長恨夢'1913)이며 작가는 조중환이다. 그렇다면 이후 이들의 운명은? 당연히 한국인이 좋아하는 해피엔딩이다. 김중배와 결혼 후, 이수일에 대한 죄의식 때문에 심순애는 마침내 결혼 생활에 실패하고 정신병까지 걸린다. 삶이 편하지 않기는 버림받은 이수일 역시 마찬가지이다. 돈에 원한이 맺힌 그는 고리대금업자가 되어 영혼이 메말라 가는 삶을 산다. 절망적인 삶의 끝에서 마침내 두 사람은 화해와 용서로서 결합한다. 식민지 시기 조선에서 '장한몽'은 이광수의 '무정'을 훨씬 능가하는 인기를 누렸으며, 수차례에 걸쳐서 연극, 영화, 음반으로 만들어졌다. '한 맺힌 길고 긴 꿈'이라는 제목과 달리, '장한몽'은 마음 둘 곳이 없었던 식민지 조선 대중에게는 '꿈' 같은 '휴식'이며, '꿈' 같은 '즐거움'이었다.

식민지 조선 대중의 위안거리였던 '장한몽'의 원작은 아이러니컬하게도 일본 소설이었다. 일본 작가 오자키 고요(尾崎紅葉)의 소설 '곤지키야샤'(金色夜叉'1897~1902)를 조선 형편에 맞게 내용을 대폭 수정하여 발표한 것이 바로 '장한몽'이다. 일본에서 발표 당시 '곤지키야샤'의 인기는 대단한 것이어서 한 여성 독자가 병으로 죽으면서 이 소설을 함께 묻어달라고 한 일화가 남아 있을 정도였다.

왜, 이 책을 대신할 만한 작품이 그 시절 우리 조선에는 없었던가를 되묻는 것은 참으로 무의미한 일이다. 그것은 어떻게 본다면 왜 우리는 일본에 앞서 근대화에 성공하지 못한 채, 결국에 식민지로 전락할 수밖에 없었던가를 묻는 것과 동일하다.

'춘향전'과 같은 고전소설밖에 없는 상태에서 시대는 갑자기 바뀌었고 그 시대에 걸맞은 새로운 문학의 출현은 요원하였다. 이 상황 속에서 결국 궁여지책으로 찾아낸 것이 서구 소설이나 일본 소설을 조선상황에 맞게 변화시켜 발표하는 것이었다. 우리의 새로운 문학은 이렇게 척박한 현실 속에서 탄생하였다. 불과 백 년 전의 일이다.

이제 '소설'은 아니지만, 우리의 '대중문화'가 일본과 중국의 대중들을 열광시키고 있다. 모두 아시아 역사의 한 장을 장식했던 나라들이다. '겨울연가'에 열광하여 촬영지를 성지 순례하듯 찾아왔던 수많은 일본인들. 1910년대 '장한몽'에 열광했던 조선의 대중독자들이 이 광경을 본다면 어떤 표정을 지을까. 특히나 조선의 '문명개화'를 꿈꾸었던 작가 조중환이 이 광경을 본다면 뭐라고 말할까.

정혜영 대구대학교 기초교육원 강사

댓글 많은 뉴스

장동혁 대표 체제 힘 실은 TK 의원들

李대통령 지지율 54.3%로 소폭 하락…전재수 '통일교 의혹' 영향?

李대통령 "내가 종북이면 박근혜는 고첩…과거 朴정부도 현금지원했다"

'국비 0원' TK신공항, 영호남 연대로 뚫는다…광주 軍공항 이전 TF 17일 회의

버스 타곤 못 가는 대구 유일 '국보'…주민들 "급행버스 경유 해달라"