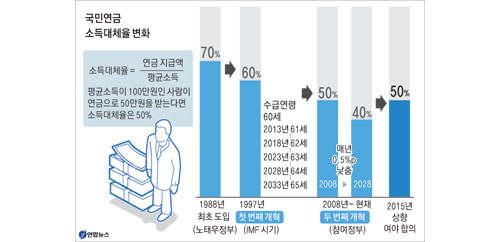

여야가 지난 3일 국민연금의 (명목)소득대체율을 40%에서 50%로 끌어올리기로 합의하면서 소득대체율의 적정성에 대한 관심이 높아지고 있다. 소득대체율은 국민연금 가입기간 평균소득 대비 연금액이 얼마나 되는지를 뜻한다. 평균소득이 100만원인 사람이 연금으로 50만원을 받는다면 소득대체율은 50%다. 소득대체율을 높이려면 연금을 더 내야 하는 만큼 의견이 분분하다.

"용돈 연금…노후빈곤 해소 위해 올려야"

◆'용돈 수준 연금', 50%로 상향해야

여야는 6일 본회의를 열어 공무원연금 개혁안과 동시에 공적연금 강화와 노후빈곤 해소를 위한 사회적 기구 구성안을 통과시켜 9월 국회에서 처리한다는 방침이다.

소득대체율 상향론의 취지는 현 세대의 노후빈곤을 해결하기 위해 국민연금의 노후소득 보장기능을 강화시켜야 한다는 것이다. 그동안 국민연금은 개혁논의가 나올 때마다 '연금기금 고갈론'에 떠밀려 노후보장 기능을 약화하는 쪽으로 흘러왔다.

1997년 1차 연금개혁 때 소득대체율은 70%에서 60%로 떨어졌다. 2008년 2차 개혁 때는 소득대체율을 60%에서 50%로 떨어뜨린 데 이어 이후 해마다 0.5%포인트씩 낮춰 2028년에는 40%가 되도록 했다. 연금수급 연령도 60세에서 단계적으로 65세로 늦춰졌다.

그러나 상황은 달라지고 있다. 국민연금 제도의 성숙과 함께 곧 대규모로 은퇴대열에 합류할 베이비붐 세대를 포함해 인구의 급격한 고령화로 수급자는 빠른 속도로 늘고 있다.

지난해 말 현재 국민연금 가입자는 2천11만여 명으로 수급자 374만여 명보다 훨씬 많지만, 2060년에 노령연금 수급자가 가입자를 앞지를 것으로 국민연금연구원 측은 전망했다. 유럽의 선진국처럼 전적으로 국민연금에 노후를 기대서 생활하는 노인이 많아진다는 말이다.

공무원연금개혁 실무기구에 야당 추천위원으로 참여한 김연명 중앙대 교수(사회개발대학원장)는 "2060년을 기금 고갈 시점으로 고정해놓고 명목 소득대체율을 50%로 올리려면 보험료율을 현재 9.0%에서 10.01%로 1.01%p만 올리면 된다. 정부가 같은 목표에 보험료율을 18%로 높여야 한다고 얘기하는 것은 기금고갈을 2100년 이후로 미루는 것을 전제로 한 것"이라며 "정부가 지나치게 먼 미래를 이야기하며 소득대체율을 유지해야 한다고 주장하는 전형적인 공포 마케팅을 펴고 있다. 2060년 기금 고갈은 바꿔말하면 앞으로 44년은 안정적이라는 뜻이다. 국민연금이 다른 나라보다 기금 적립금 규모가 훨씬 크다는 사실도 고려할 필요가 있다"고 했다.

"더 받는 만큼 더 내야…힘든 데 무슨수로"

◆'지금도 살기 어려운데', 40%로 동결해야

소득대체율을 올리면 연금수령액이 늘어나 가입자에게는 분명히 이익이다. 그러나 이익을 얻으려면 반드시 비용을 치러야 한다. 더 받는 만큼 더 내든지, 세금을 투입해 보충하든지, 후세대에게 비용을 떠넘기든지, 그것도 아니면 기금고갈 시기가 앞당겨지는 상황을 감수하고 현재 쌓여 있는 연금기금으로 먼저 충당하든지 할 수밖에 없다. 이런 문제는 국민적 동의가 필요한 부분이다.

복지부는 여야 합의대로 소득대체율을 50%까지 높이면 현행 소득대체율 40%일 때와 비교해 올해부터 연금급여로 지출해야 할 금액이 2065년까지 663조6천억원, 2083년까지 1천668조8천억원이 더 들 것으로 추산했다. 이런 지출액을 충당하고서도 기금을 바닥내지 않고 국민연금을 장기적으로 유지하려면 현행 9%인 보험료율을 최소 15.1%에서 최대 18.85%까지 인상해야 할 것이라고 복지부는 주장했다. 지금보다 보험료를 2배가량 올려야 한다는 말이다.

지금껏 연금개혁 때마다 보험료 인상안이 나왔지만, 번번이 물거품이 됐을 정도로 국민 저항은 거세다. 생활고로 당장 먹고살기도 어려운 마당에 노후를 대비해 보험료를 더 내는 게 무슨 소용이냐는 인식 탓이다.

참여정부 때인 2007년 두 번째 국민연금 개혁 논의가 한창이던 당시에도 정부는 애초 소득대체율을 60%에서 50%로 낮추는 대신 보험료율을 9%에서 2030년까지 15.9%로 단계적으로 올리려고 했다. 그러나 여야 모두 보험료 인상에 부담을 느끼면서 결국 보험료율은 1997년부터 유지해온 대로 그대로 9%로 놔두고 소득대체율만 40%로 낮추는 선에서 합의했다.

윤석명 한국보건사회연구원 연구위원은 "소득대체율을 50%로 올리려면 전체 보험료율을 20%로 대폭 올려야 하는 만큼 한국적인 현실을 고려할 때 적절하지 않다"고 반대의견을 냈다.

최병고 기자 cbg@msnet.co.kr

댓글 많은 뉴스

장동혁 대표 체제 힘 실은 TK 의원들

장동혁 "당명 바꿀 수도"…의원 50여명 만나며 '쇄신 드라이브'

李대통령, 이학재 겨냥? "그럼 '사랑과 전쟁'은 바람피는 법 가르치나"

李대통령 "내가 종북이면 박근혜는 고첩…과거 朴정부도 현금지원했다"

李대통령 지지율 54.3%로 소폭 하락…전재수 '통일교 의혹' 영향?