경북대 도서관 5층에 가면 고서실이 있다. 여기에는 고서 6만4천388권과 다량의 고문서가 보관되어 있는데, 전통시대 우리 선조들의 지식들이 어둠 속에 갇혀 있다. 시대가 많이 바뀌어 이미 박제된 것도 있지만, 여전히 삶의 지혜가 번뜩이는 것들도 있다. 그러나 일반인들은 거의 볼 수가 없으므로 이것은 하나의 전시물에 불과하다. 안타까운 마음을 지니고 고서의 새로운 가치를 생각하면서 나는 고서실 계단을 오른다.

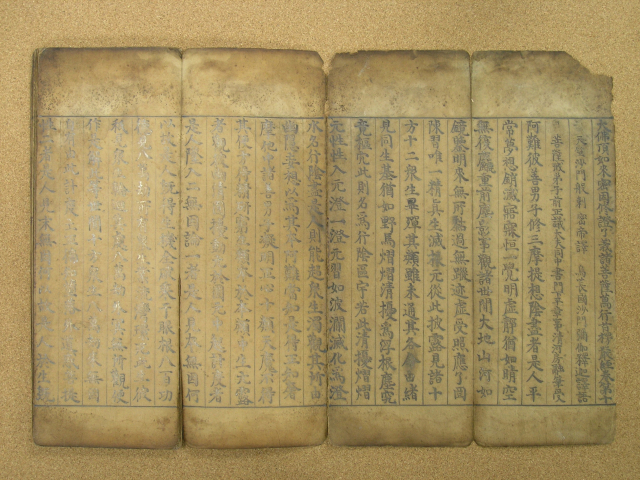

고서실에는 읽기도 힘이 드는 '백지은니대불정여래밀인수증요의제보살만행수능엄경(白紙銀泥大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經)' 권10이 있다. 도합 10권 가운데 마지막 권이다. 이 책은 1963년 1월 21일 대한민국 보물 제271호로 지정되었으니, 이른 시기부터 경북대 도서관은 보물을 품게 되었다. 병풍처럼 펼쳐볼 수 있도록 제작된 이 책은 이방한(李邦翰)이 1365년(고려 공민왕 14)에 베껴 쓴 것이다. 돌아가신 어머니 이 씨의 명복을 빌기 위함이었다.

저 긴 제목의 책이름은 도대체 무슨 뜻일까? '백지은니'에서 백지는 사실 마지(麻紙)인데 삼베로 된 종이에 은가루를 아교에 개어 썼다는 말이다. '대불정'은 위대하여 위가 없는 불법의 세계요, '여래밀인'은 부처의 은밀한 가르침이며, '수증요의'는 닦아서 깨달음을 성취한 궁극의 참뜻이다. 그리고, '제보살만행'은 여러 보살들의 수많은 이타행(利他行)이고, '수능엄'은 최상의 견고한 불성을 의미하는 산스크리트어 '슈람가마(śūraṃ-gama)'를 음역한 것이다.

경전의 제목이 너무 길어 '대불정수능엄경', '수능엄경', '능엄경' 등으로 줄여서 부르기도 한다. 위대한 부처의 은밀한 가르침을 닦으며 깨달음을 성취하는 갖가지의 이타행을 보여서 우리의 본래 모습인 불성을 완전히 드러낸 경전이 바로 '수능엄경'이다. 이 때문에 우리나라의 불교 강원에서는 불제자들이 반드시 공부해야 하는 경전 가운데 하나로 꼽는다. 모든 승려는 보살을 거쳐 부처가 되기를 염원하면서 이 경전을 읽었던 것이다.

나는 특별히 '제보살만행'이라는 다섯 글자를 주목한다. 만행은 만 가지의 수행으로 고행이나 참회, 희사나 기도 등 불교도나 수행자들이 지켜야 하는 여러 가지 행동이다. 이 세상의 수많은 일 가운데 수행 아닌 것이 없기 때문이다. 대도무문(大道無門)이라 하였던가. 깨달음으로 들어가는 데는 일정한 문이 없다. 참선을 하거나 경전을 공부하는 것만이 그 길이 아니고, 걷기나 운동하기, 설거지나 마당 쓸기 등도 모두 수행에 해당한다.

경북대 도서관의 '수능엄경', 이것을 쓴 고려사람 이방한을 다시 생각한다. 그는 돌아가신 어머니의 명복을 빌기 위하여 은을 갈아 이 경전을 베껴 썼다고 했다. 어머니가 극락에서 왕생하기를 바라는 간절한 마음으로 말이다. 그 마음이 바로 불성이며 보물이다. 이로 볼 때 도서관에만 보물이 있는 것이 아니다. 우리는 모두가 보물을 품고 있기 때문이다. 그 보물을 불교식으로 불성이라 해도 좋고, 유교식으로 천리라 해도 좋다. 그것은 찾으면 빛나고 찾지 않으면 사라진다. 87세 노모의 무병장수를 기원하며 은니로 불경이라도 베껴볼 일이다.

정우락 경북대 교수·도서관장

댓글 많은 뉴스

한동훈 "장동혁은 尹세력 숙주일 뿐…보수 팔아넘겨, 끊어내야" 맹비난

'절윤' 거부에 폭발… 국힘 25인, 장동혁 사퇴 촉구 "민심 거스른 독단"

장동혁 "尹 무기징역, 참담…절연 앞세워 당 갈라치는 세력 오히려 절연해야" [영상]

국민의힘 새 당명 유력 후보 '미래연대'·'미래를여는공화당'

'尹사면 차단' 사면법 개정안, 국힘 반발 속 법사소위 통과