일제 식민통치 시절과 관련한 자료 수집을 하던 중에 흥미로운 내용을 발견했다. 일제 통치시절 조선총독부의 요직에서 근무했던 야마나 마키오(山名酒喜南)의 증언이다. 그는 중학생 시절(1920년대 초) 부산에서 경성(서울)까지 여행을 했는데, 조선 전 국토의 산이란 산에 나무가 없는 민둥산이었다고 한다. 일본에서는 나무줄기로 숯을 만드는데, 조선에서는 나무뿌리로 숯을 만들어 팔고 있는 모습을 보며 이건 정말 너무하다. 나무뿌리까지 캐서 숯을 만드니 산이 황폐해질 수밖에 없겠구나 하고 느꼈다는 것이다(미야타 세쓰코 해설·감수, 『식민통치의 허상과 실상』, 혜안, 2002, 266~267쪽).

삼천리 반도 금수강산이라던 조선 땅이 어쩌다 비참하게 헐벗은 민둥산의 나락으로 전락한 것일까? 이 칼럼은 이대근 교수의 『귀속재산연구』(이숲), 이우연 박사의 『한국의 산림 소유제도와 정책의 역사』(일조각)를 토대로 작성한 것이다.

한반도는 17세기 소빙하기를 겪으며 온돌이 전국에 보급되었다. 온돌 문화의 확산은 땔감 수요 폭증으로 이어졌다. 온 백성이 날마다 산에 올라 나무를 찍어 아궁이에 처넣다 보니 산에 나무가 남아나질 않았다. 베는 만큼 나무를 심었으면 선순환 구조가 작동했을 텐데, 행정력이 붕괴된 조선에서 그런 일을 기대하는 것은 불가능했다.

산이 황폐해지면 민심이 거칠어진다. 산에 나무를 심어 민생부터 안정시키자. 이런 철학으로 산림녹화 정책을 시행한 주인공은 조선 정부가 아니라 일본이었다. 초대 조선 총독 데라우치 마사타케(寺內正毅)는 우락부락한 외모와 무단통치로 악명을 날렸지만, 한편에선 치산(治山)·치수(治水)·치심(治心)을 정책 슬로건으로 내걸고 거국적 국민운동으로 인공조림사업을 추진한 인물이다.

그는 병합 다음해인 1911년 4월 3일을 식수일(植樹日)로 정했는데, 이것이 해방 후 식목일의 기원이다. 데라우치 총독은 각급 학교와 관청에 기념식수를 적극 권장했고, 애림(愛林)사상 고취에 앞장섰으며, 인공조림에 필요한 다량의 묘목을 총독부가 무상 공급하기 위해 광릉과 홍릉에 임업시험장을 개장했다.

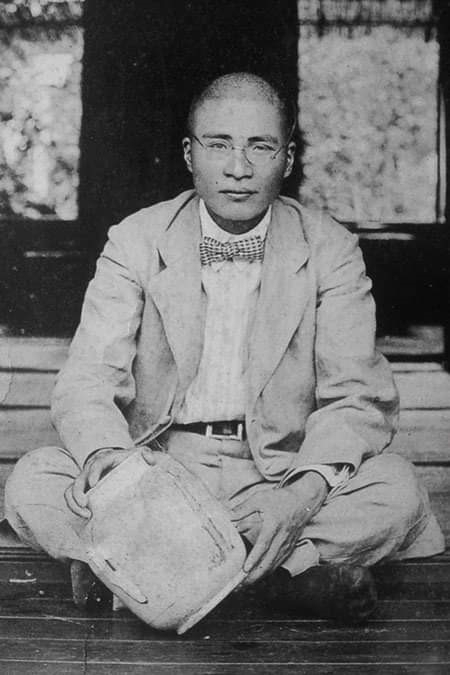

1914년 총독부 산림과 기사로 부임한 아사카와 다쿠미(浅川巧)는 1931년까지 17년 간 조선의 잣나무 양묘 기술을 연구하여 인공조림의 37%를 잣나무 묘목으로 대체, 조선의 산을 잣나무 동산으로 만든 주인공이다. 조선의 산림녹화 사업으로 과로가 누적된 아사카와는 1931년 4월, 40세의 나이로 요절했다. 죽으면 조선 땅에 묻어달라는 유언에 따라 그의 유해는 망우리 공동묘지에 묻혔다.

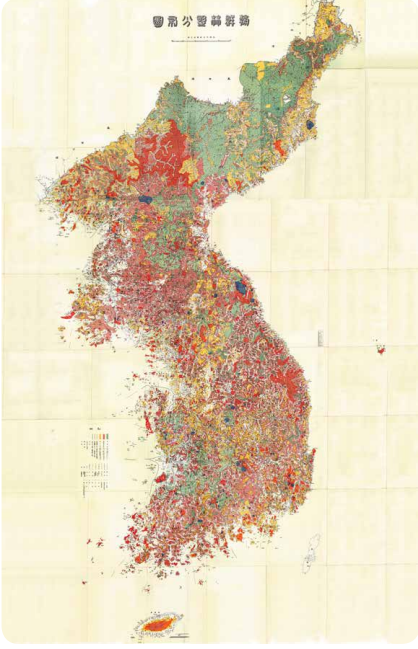

총독부는 1910년 전국의 입목밀도 조사에 나섰는데, 결과는 충격적이었다. '조선임야 분포도'에 따르면 20세기 초 한반도 산림 중 성림(나무가 들어차 있는 곳)은 32%에 불과했고, 나머지는 무입목지(나무가 없는 곳)였다.

조선의 삼림이 심각할 정도로 헐벗은 상태임을 확인한 총독부는 통감부 시절 공포한 삼림법이 조선 현실에 부합하지 않는다고 판단, 삼림령을 새로 제정했다. 조선(대한제국)의 삼림은 토지왕토설에 의거하여 거의 대부분이 주인 없이 방치된 국유림이었다. 통감부의 삼림법은 무주공산이나 다름없는 국유림의 소유자를 결정하는 것을 우선 과제로 삼았다.

총독부가 삼림령을 새로 제정한 이유는 소유자 결정보다 더 시급한 것이 녹화였기 때문이다. 이를 위해 총독부는 조림대부(貸付)제도를 도입했다. 특정인이 국유림에 성실하게 나무를 심겠다고 약속하면 그 사람과 산림 임대계약을 체결한다. 계약기간 종료 후 해당 산림의 조림 실적을 평가하여 성공적 조림으로 평가 받으면 그 사람에게 해당 산림을 무상 양여하는 일종의 특혜 제도다.

총독부는 임대계약을 체결한 민간인에게 녹화사업을 지원하기 위해 종자와 묘목을 무상 제공했다. 여기에는 막대한 재원이 필요했는데, 이에 필요한 재원은 어떻게 조달했을까? 당시 헐벗은 민둥산은 한반도의 남쪽 지역에 집중 분포되어 있었다. 총독부는 압록강·두만강 유역의 국유림 벌목 수익금을 남쪽 지역 민둥산의 녹화·사방사업·종자·묘목 비용으로 투입했다.

일부 학자들은 삼림법이나 삼림령의 입법 취지가 산림 약탈이 목적이었다고 주장한다. 또 총독부가 임적 조사 과정에서 수많은 민유림을 약탈하여 총독부 소유의 국유림으로 편입시켰다고 비판한다. 일제가 한반도 북부지역 원시림을 남벌하여 일본으로 반출했다는 '양강 유역 원시림 수탈론'도 등장했다. 이런 약탈론·수탈론은 총독부의 산림녹화사업을 정밀하게 들여다보면 역사적 사실과 부합하지 않는다.

자연 상태로 방치되었던 조선의 산림은 일제 시절 극적인 변화를 맞게 되었다. 1907년 통감부 시절부터 1942년까지 35년간 인공조림 실적은 236만 정보의 산야에 82억 1,500만 본의 나무를 심은 것으로 집계되었다.

총독부의 산림녹화정책 덕분에 해방 당시 한국 산야는 호랑이가 서식할 정도의 울창한 산림으로 변모했다. 특히 1930년부터 1942년까지의 식수 실적이 식민지 전 기간 식수량의 61.4%를 차지한다. 1930년대 이후 일본은 만주사변·중일전쟁·태평양전쟁을 벌였다. 전시 하의 극히 어려운 시국에 총독부가 조선의 산림녹화사업을 격렬하게 추진한 사실을 우리는 어떻게 이해해야 할까?

일제 시절 어렵게 조성된 산림은 해방 후 처절하게 파괴되었다. 산림 감시기능과 행정체계가 붕괴되어 도벌·남벌이 대대적으로 자행된 덕분이다. 1952년 유엔한국재건단(UNKRA) 소속 임업전문가로 내한한 영국인 하워드는 "해방은 많은 사람들에게 벌목 허가증을 발부해 준 결과를 낳았다. 아침부터 저녁까지 수많은 사람이 톱과 도끼를 들고 산에 올라가 거리낌 없이 나무를 족치고 있다. 일본으로부터의 해방이 한국 산림을 망치는 전주곡이나 다름없었다"라고 당시 정황을 증언했다.

게다가 1950년대 군 후생사업 명목으로 울창한 산림을 마구 베어 군부대 운영비로 사용하거나, 장교들 호주머니로 들어갔다. 비참한 상태로 회귀한 한국의 산림이 다시 울창해진 것은 박정희·전두환 정부 시절 추진된 제1차(1973~78)·제2차(1979~87) 산림녹화사업 탓이다.

박정희 대통령의 대표적인 치적 중 하나가 산림녹화사업이다. 박정희 시절인 1973년부터 1987년까지 15년간 추진된 제1·2차 녹화사업을 통해 전국 196만 정보에 총 48억 2,000만 본의 묘목이 식재되었다. 이를 일제시절과 비교하면 조선총독부는 박정희·전두환 시절보다 거의 두 배 가까운 나무를 심었음을 알 수 있다. 한국 산림녹화의 원조는 조선총독부였던 셈이다.

펜앤드마이크 대기자

댓글 많은 뉴스

李대통령 지지율 54.3%로 소폭 하락…전재수 '통일교 의혹' 영향?

李대통령 "내가 종북이면 박근혜는 고첩…과거 朴정부도 현금지원했다"

'국비 0원' TK신공항, 영호남 연대로 뚫는다…광주 軍공항 이전 TF 17일 회의

김어준 방송서 봤던 그 교수…오사카 총영사에 이영채 내정

'李 대통령 질타' 책갈피 달러에…인천공항사장 "무능집단 오인될까 걱정"