김연철 전 대구시 교육감 공덕비건립추진위원회는 지난 2013년 구미시 무을면 송삼리에서 관계자와 유족 등 500여 명이 참석한 가운데 공덕비 준공 제막식을 가졌다. 구미시 제공

김연철 전 대구시 교육감. 지역 교육계의 사표(師表)로 칭송받고있다. 매일신문 DB

새해부터 매일신문은 정치·경제·사회·문화·교육 등 각 분야에서 나라와 지역 발전에 힘을 쏟은 지역 출신 인물들을 재조명하는 코너를 마련한다. 이들의 삶과 업적을 통해 대구경북의 뿌리와 정신을 찾고 독자들과 함께 지역의 밝은 미래를 모색해 본다.

◆대구 교육을 꽃피우다…공덕비 세워 칭송

'교육도시 대구'. 정치, 경제, 문화 등 모든 분야에서 과거 3대 도시의 위상을 잃어버렸지만, 교육도시란 자부심 하나만으로 위안이 된다. 고(故) 김연철 전 대구시 교육감은 대구와 교육을 동일어로 만든 지역 교육계의 큰 별이다. 대구가 전국 최고의 교육도시로 자리매김하는 데 앞장섰고 지금도 '대구 교육' 하면 김연철 전 교육감을 떠올리는 이들이 많다.

교육은 신분 상승의 욕망이 경쟁하는 곳이라 교육정책의 해법은 쉽지 않다. 누가 해도 답이 나오지 않는 영역이다. 김 전 교육감은 달랐다. 오성·영신,안동농고, 매화중 등을 거쳐 장학사, 중등교육과장, 학무국장, 부교육감, 교육감을 역임하면서 황소 같은 뚝심과 열정으로 지역교육의 체질을 바꿨다. 너무 바빠서 손톱 깎을 시간조차 없을 정도로 평생을 대구교육을 위해 헌신한 교육자였다.

'인재제일주의' '성적지상주의'라는 비판에도 흔들리지 않았다. 특히 1993년부터 2001년까지 대구시 교육감으로 재직하면서 지역 교육계 나아가 교육계 전체가 당면한 문제점을 파악하고 해법을 내놨고 지금까지도 유효하다.

지난 2013년에는 김 전 교육감을 기리는 공덕비가 고향인 구미 무을면 송삼리에 세워졌다. 노진환 (사)영남유교문화진흥원장이 추진위원장을 맡아 건립된 공덕비는 지금도 이 시대 모든 교육자들에게 청렴하고 자기 직분에 온 힘을 다하도록 일깨우고 있다.

◆전국 최초 '대입 성적 공개', 재경 대구경북학사 추진

교육감 업무를 시작한 첫해인 1993년 광주가 307명을 서울대에 합격시켰는데 대구는 199명에 불과했다. 전국 8위. 1994년에는 광주가 368명, 대구는 221명을 겨우 합격시켰다. '농사 망쳤다' '이러고도 교육도시인가'라는 질책과 비난이 쏟아졌다. 1993년과 1994년 국정감사에서는 서울대 합격 저조에 대한 이유 및 대책을 추궁당할 정도였다.

고심을 거듭하던 김 전 교육감은 결단을 내렸다. 학교의 명예, 금기시되던 '대입 성적 공개'를 사실상 전국 최초로 강행한 것이다. 교육청 전문직 전원이 반대하고 교장 선생님들도 반대했지만 직접 '94 서울대 합격자 수 명세표'를 작성해 공개했다. 해마다 합격자 수를 부풀려 발표해 왔던 일선 학교들이 발칵 뒤집혔다. 일부 학교는 '못해도 이렇게 못 하는 줄 몰랐다'는 학부모, 동창회의 항의에 혼쭐이 났다.

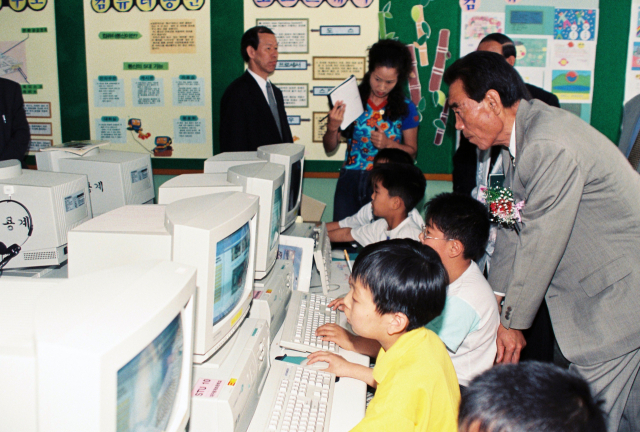

1998년 교육부로부터 열린교육 시범학교로 지정된 대구 용계초를 찾아 아이들을 직접 지도하고 있다. 대구시교육청 제공

그 난리에도 밤마다 일 선학교를 순회하며 학습지도를 독려했다. 밤늦게 아이들과 씨름하는 교사들에게는 야식비로 격려했다. 학습효과 진단과 분석은 기본이었다.

3년이 지난 1996년 드디어 대구 아이들이 424명으로 광주(317명)를 따라잡고 부산(377명)도 추월했다. 2년 뒤인 1998년엔 대구 476명에 광주 185명으로 두 배를 훌쩍 넘겼다. 이후 수년간 계속 광주, 부산을 눌러왔다. 우리 교육을 일으켜야겠다는 그의 열정을 보여준 사례로 지금도 회자되고 있다.

그렇다고 인성 교육을 소홀히 하지 않았다. 사람다운 사람을 기르는 인간 교육에 나섰다. 1995년부터 '먼저 인사하기 운동'을 지속적으로 추진하여 학생들이 체질화되도록 하고, 스티커 부착, 노래 제작·배포 등 범시민 운동으로 승화시켰다. '가족의 날' 운영과 '밥상머리 교육'을 권장하고, 매달 하루씩 '책가방 없는 날' 운영으로 교과서를 벗어난 실천 위주의 인성교육에 나섰다.

지역학생들이 서울에서 편안히 학업에 매진할 수 있도록 재경대구경북학사 건립도 추진했다. 당시 시장 지사와 기업인 등 뜻을 같이하는 인사들이 추진의사를 모았으나 학생들의 서울 유출로 입학생 수준 저하를 우려한 경북대 측의 강력한 반대에 봉착해 좌절됐다. 김 전 교육감은 후에 이를 두고두고 아쉬워했다.

◆호랑이 선생님의 눈물

학생들에게는 호랑이 선생님으로 악명(?) 높았다. 1988년 대구여고에 교장으로 부임 후 흐트러진 교내 분위기를 바로잡고자 동분서주했다. '야 이놈들아 뭐 하는 거야' 교실이나 복도, 교정을 구석구석 살피고 다니면서 땡땡이치려는 학생들에게 학업을 독려, 학생들 사이에 가가멜(착한 스머프 가족을 괴롭히는 인물)이란 별명을 얻기도 했다.

그러나 학생들을 가장 공포로 몰아넣었던 것은 김 전 교육감이 개발한 '성적분석자료'. 수학과 출신답게 전공을 살려 모의고사 같은 시험이 끝나면 모든 학생들의 성적을 일일이 분석했다. 그 결과를 일일이 가지고 다니다 기회가 있을 때마다 야단도 치고 격려도 했다. 제자들에게는 성적 분석표가 매보다 더 무서웠다.

첫 제자들이 졸업하던 날. 식이 진행되던 내내 교장이었던 김 전 교육감이 고개를 떨어뜨리고 있었다. '졸고 계신다.' 학생들 사이에서 웅성거림이 커졌다. 때마침 박수 소리에 고개를 든 교장선생님의 얼굴을 보고 장내가 숙연해졌다. 붉어진 눈자위와 손에 꼭 쥔 손수건을 보고 학생들도 따라 울고 말았다.

제80회 전국체전에 출전 중인 지역 학생들을 격려하고 있다. 대구시교육청 제공

2000년 제81회 전국체전 당시 개최지인 부산에서 새벽녘임에도 부산 사직구장까지 내려가 고등부 야구 결승전을 관전하다 대구고가 우승하자 감격의 눈물을 흘리기도 했다. 180cm가 넘는 거구로 학생들 앞에서 흘리는 눈물은 어떤 상에 못지않은 격려였고 사랑이었다.

당시 대구고 교장으로 있었던 안인욱 전 대구시교육청 교육국장은 "대구고가 우승하자 흘린 감격의 눈물은 교육애의 결정체로 후배 교육자들에게 보여주는 무언의 채찍질임을 이제야 깨달았다. 진학지도든 특기자 육성이든 교육 여건 개선과 시설 확보에 적극적이었던 진정한 교육자이자 우리 교육계의 큰 종사(宗師)이셨다"고 기억했다.

◆'공부를 잘해 드리자' 뿌리 깊은 효(孝), 부모봉양 교사에 인사우선권 부여

제 4대 대구시교육감으로 재임중이던 1995년. 대구시교육청에서 '학생들과의 대화'를 통해 효사상에 대해 강조하고 있다. 대구시교육청 제공

그의 깊은 제자 사랑의 바탕에는 효 사상이 뿌리 깊이 자리하고 있었다. 우리나라가 세계인류에 공헌할 수 있는 것이 있다면 모든 일의 근본인 '효사상'이라며 학생들에게 모든 일의 근본인 효도를 실천할 것을 주문했다. 사람이나 식물이나 뿌리가 없는 것은 존재하지 않고 이런 정신을 갖게 된다면 올바른 인성을 갖게 되고 제대로 된 행동으로 이어진다는 생각에서다.

교원 인사 평정 때 대상자들이 동일 점수일 경우 부모님을 모시고 사는 대상자를 우선 배려할 정도였다. 본인이 효심이 지극한 효자였을 뿐 아니라 우리 사회에 효사상이 기본이 돼야 한다는 생각을 평생 실천했다.

어릴 적부터 인근 마을에까지 효자로 소문나 있었다. 고등학교에 다닐 때, 선산 무을면 송삼리에 있는 집에서 선산읍에 있는 학교까지는 왕복 24km나 되는 길을 맨발로 걸어다녔다. 부모님들이 저렇게 힘들여 고생하는데 신이라도 아껴야 한다는 뜻이었다.

1958년 봄, 경북대 사범대 재학 시절 대구 수성못에서 학우들과 즐거운 한때를 보내고 있다, 앞줄 왼쪽에서 첫 번째가 김연철 전 교육감. 가족 제공

부모님을 위하여 '공부를 잘하자'가 아니고 '공부를 잘해 드리자'라고 다짐하면서 공부에 정성을 쏟은 일화는 유명하다. 5남4녀 중 넷째로 태어났지만, 위로 몇 분의 형들이 안타깝게 어린 시절 세상을 떠나는 바람에 뜻하지 않게 장남이 되어 버렸다. 성공하여서 한 집안을 이끌어 한다는 책임감이 클 수밖에 없었다.

부친이 돌아가신 날 시신을 끌어안고 대성통곡하는 바람에 문상객들이 따라 울기도 했다. 노모에도 극진했다. 휴일이면 꼭 고향 무을에 혼자 계시는 어머니를 찾아 봉양하고 못다 한 농사일도 거들었다. 고희(古稀)가 넘어서도 백수(白壽)인 모친을 즐겁게 하려고 재롱을 떨었고, 99세로 노모가 돌아가시자 3년 동안 매일 아침저녁으로 상을 올리고 예를 갖췄다.

김 전 교육감이 생각한 최고의 효는 무얼까. 일흔을 바라보는 아들 김형용씨는 "아버님은 늘 내 몸을 건강하게 하고 가정이 화목하고 형제간에 우애를 유지하는 것이 최고의 효라고 강조하셨다"고 기억했다.

◆송삼(松三)과 반재선산(半在善山)

조선인재반 재어영남(朝鮮人材半 在於嶺南) 영남인재반 재어선산(嶺南人材半 在於善山). 조선 세종 때 용재총화(慵齋叢話)와 영조 때 이중환(李重煥)의 택리지(擇里志)에 나오는 '조선 인재의 반은 영남에 있고 영남 인재의 반은 선산에 있다'는 뜻의 이 말을 김 전 교육감은 특히 좋아했다.

1950년 봄, 대구 서부국민학교에서 교육실습을 받던 중 찍은 사진. 뒤쪽 오른쪽에서 두 번째가 김연철 전 교육감이다. 가족 제공

교사로 근무할 때 교무실에서 고향자랑이 벌어질라치면 이 글을 큼지막하게 칠판에 써놓고 고향자랑을 논하라고 일갈했다. 이후 반재선산(半在善山)은 그의 별명이 되어 버렸다. "내 고향 선산은 한마디로 인재의 고을이며 선비의 고을이며 효자가 많은 고을이다"고 입버릇처럼 말했다. 고향을 사랑하고 찾는 것 자체가 또 다른 형태의 효였고 뿌리사랑이었으니 김 교육감의 고향 사랑도 남달랐을 수밖에….

柏瑭(백당)과 松三. 김 전 교육감은 두 개의 호(號)를 가지고 있다. 부친이 심으셨던 고향집 측백나무를 잘 지키자는 뜻으로 백당으로 지었다. 그러나 고향인 송삼마을을 너무 사랑해서 호로 삼았다. 효 사상과 고향 사랑이 교육철학을 현장에서 꽃피우게 한 훌륭한 자양분이었음은 물론이다.

◇김연철 전 교육감 프로필

-1932년 선산 송삼리 생(生)

-57년 경북대 사대 수학과 졸업

-57~76년 대구오성고, 영신고, 안동농림고, 봉화 소천중, 울진 매화중

-76~83년 안동교육청, 경북도교위 중등 장학사

-83~85년 대구시교위 중등 장학관

-85~88년 대구시교위 중등교육과장

-88~89년 대구여고 교장

-89~91년 대구시교위 학무국장

-91~93년 대구시 부교육감

-93. 7~97. 7 제4대 대구시 교육감

-97. 7~2001. 7 제5대 대구시 교육감

-2010년 향년 79세로 별세.

댓글 많은 뉴스

與박수현 "'강선우 1억' 국힘에나 있을 일…민주당 지금도 반신반의"

"한자리 받으려고 딸랑대는 추경호" 댓글 논란…한동훈 "이호선 조작발표" 반박

"김정일 장군님" 찬양편지·근조화환 보냈는데…국가보안법 위반 무죄

오세훈 "국힘 지도부, 尹계엄 사과해야…상식과 합리에 귀 기울여야"

[야고부-조두진] 이혜훈이라는 암수(暗數)