일어나면 눈을 비비면서 현관문을 열고 조간신문을 집어 든다. 그러면서 지금은 만날 수 없는 그리운 얼굴들을 떠올린다.

당시 석간이던 매일신문의 쇄출(첫 인쇄)이 임박한 낮 12시 즈음이면 신문사 앞은 전쟁터다. 발송부 앞에는 배달차들과 쇄출 신문을 먼저 받아보려는 기관의 행렬로 시장바닥이다. 편집국은 이런 상황을 집약시켜주는 현장이다. 12시 1분 전, 12시, 12시 1분, 2분…. 분초를 다투는 마감시간에는 정중동(淨中動)의 긴장과 흥분이 교차한다. 드디어 윤전기가 돌아가고 잉크 냄새 풀풀 나는 신문이 편집국으로 배달되면서 상황은 종료된다.

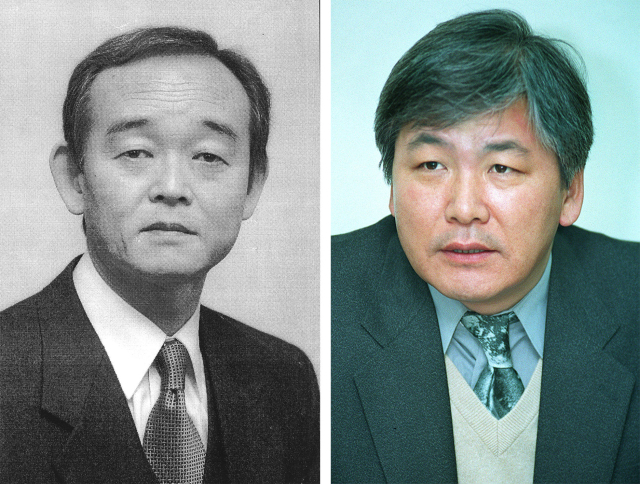

이런 순간들을 최일선에 유해석 전 편집부장이 있었다. 그는 편집기자가 몇 시간을 끙끙대며 만들어 온 신문판형을 일순에 붉은 색연필로 확 그어버리고 다른 구도를 제시하기도 하고 표제를 바꾸어 편집기자를 힘 빠지게 만들기도 했다. 그의 작은 체구에서 터져 나오는 질책이나 호통이 편집국을 진동시키기도 했다. 그렇다고 그에게 어떤 사심이나 다른 의도가 있었던 것은 아니었으니 그에게는 오직 지면의 참신함과 기사의 정곡을 찌르는 적확하고 분명함만이 중요했다.

데스크와 편집기자 간 의견 차이는 데스크의 승리로 결판나는 경우가 많았지만 언제나 그렇지만은 않았다. 왜 제목이 바뀌어야 하는지, 왜 부장의 시각과 의도만 강요되고 존중돼야 하는지 부원과의 논쟁이 끊이지 않았다. 그러나 진짜 심각한 것은 윗선과의 의견 대립이었다.

뉴스의 중요성에 대한 의견차이나 감각의 차이로 대장(신문제작 지면)을 집어던지는 상황으로 번지기도 한다. 그런 날이면 어김없이 신문사 옆 단골식당으로 가서 함께 소줏잔을 기울이며 화를 삭이기도 했다. 심할 때는 집에 드러누워 결근 투쟁을 벌이기도 했지만 부하 직원들의 사기와 권익을 위하는 일에는 주저 없이 앞장섰던 그였다.

편집국이 안에서 전쟁을 치른다면 취재기자는 밖에서 전쟁을 치른다. 마감시간까지 1단짜리 기사 하나에도 확인해야 할 일이 왜 그리 많은지 신문기자를 해 본 사람만이 안다. 지금이야 프라이버시, 초상권, 개인정보 등 인권을 앞세운 제약이 많아졌지만 그때는 '6하원칙'이 없는 기사는 기사가 아니었다.

'누가'를 확인하기 위해 몇 시간, 때로는 며칠이 걸리기도 했으니 말이다. 남자인지 여자인지, 나이는 얼마인지, 직업은 무엇인지, 사는 곳은 어디인지, 이런 인적 사항과 함께 사진까지 찾아내야 했던 시절이었다.

어떤 기사이든 팩트는 확인하는 것이 기자의 생리였다. 김성규 기자는 수많은 사건에서 형사와 함께 현장을 누볐고 때로는 형사보다 먼저 현장을 확인하기도 했다. 그는 집에 와서 잠을 자다가도 낮에 발생한 사건의 현장이 잘 기억나지 않으면 다시 현장을 찾아가서 확인해보고 나서야 기사를 썼다. 경찰에 수사 단서나 아이디어를 제공하기도 했고 잘못하면 추상같이 꾸짖기도 했다. '수사기관의 발표를 받아쓰지 말고 기자 스스로 증거를 수집해 고발하라'는 퓰리처상의 보도 지침을 실천했던 셈이다.

그는 논설실에서도 그런 정신을 견지했고 매일신문의 정체성을 지키기 위해 노력했다. 그의 고집이 욕심으로 비춰지기도 했고 그 때문에 다투기도 했으나 그것이 불화로 이어지지 않았던 것은 모두 신문을 위한 열성이었기 때문일 것이다.

돌아보면 그 시절, 술 마실 일은 날마다 차고 넘쳤다. 기자였을 때나 간부가 됐을 때나, 취재부서나 편집부서나 무엇인가 부족했었다. 취재 과정에서 물을 먹었거나, 기사 작성과 데스킹이나 편집 과정에서 당초 팩트와 다르게 축소 또는 과장됐거나 아예 기사가 빠져버리는 문제 등으로 갈등은 끊임없이 생겨났고 그러면 해소시켜야 했다. 무엇보다 자기검열에서 자유로울 수 없었던 기자로서의 자존감도 큰 몫을 했을 것이다.

지금 생각하면 모두 부질없는 짓이 되어버린 듯하다. 그러나 당시에는 세상의 비리에 눈 감을 수 없다는 정의감에서 오는 참을 수 없는 분노의 표출이었을 것이다.

물론 그들 두 사람보다 더 열심히, 더 열정적으로 일한 많은 동료 선후배들이 있어 오늘의 매일신문이 존재하는 것은 사실일 것이다. 다만 유해석 편집부장이나 김성규 논설주간은 지금 이 세상에 없는 지난 시절의 동료들이어서 이 가을 더욱 생각이 난다.

----------------------------------------------------------------------

사랑하는 사람을 잃은 슬픔을 매일신문이 함께 나눕니다. '그립습니다'에 유명을 달리하신 가족, 친구, 직장 동료, 그 밖의 친한 사람들과 있었던 추억들과 그리움, 슬픔을 함께 나누실 분들은 아래를 참고해 전하시면 됩니다.

▷분량 : 200자 원고지 8매, 고인과의 추억이 담긴 사진 1~2장

▷문의 전화: 053-251-1580

▷사연 신청 방법

1. http://a.imaeil.com/ev3/Thememory/longletter.html 혹은 매일신문 홈페이지 '매일신문 추모관' 배너 클릭 후 '추모관 신청서' 링크 클릭

2. 이메일 missyou@imaeil.com

3. 카카오톡 플러스채널 '매일신문 그립습니다' 검색 후 사연 올림

댓글 많은 뉴스

한동훈, 장동혁 '변화' 언급에 입장? "함께 계엄 극복하고 민주당 폭주와 싸우는 것만이 대한민국·보수 살 길"

국힘 지지층 80% 장동혁 '당대표 유지'…중도는 '사퇴' 50.8%

李대통령 "북한이 남한 노리나?…현실은 北이 남쪽 공격 걱정"

李대통령 "'노동신문' 접근제한, 국민 '빨갱이'될까봐서? 그냥 풀면 돼"

장동혁 "당명 바꿀 수도"…의원 50여명 만나며 '쇄신 드라이브'