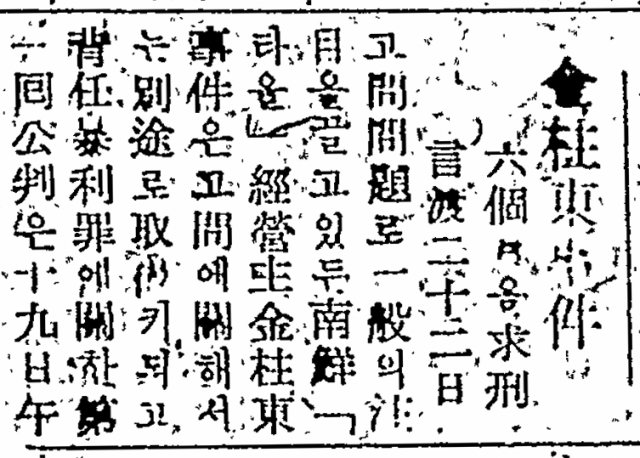

'고문 문제로 일반의 주목을 끌고 있던 남선타올 경영주 김주동 사건은 고문에 관해 별도로 취조케 되고 배임 폭리죄에 관한 제1회 공판은 19일 오후 1시 대구지방법원 제1호 법정에서 나 판사 주심 김 검사 입회로 열렸다.'(매일신문 전신 남선경제신문 1946년 7월 21일 자)

해방 이듬해 7월 하순 대구지방법원 1호 법정에서는 폭리 사건 공판이 열렸다. 재판의 당사자는 남선타올 공장 관리인 김주동이었다. 김주동은 타올 공장의 경영인으로서 폭리와 배임, 뇌물 증여 등의 혐의를 받고 있었다. 한데 공판의 관심은 정작 딴 데 쏠렸다. 재판 과정에서 불거진 고문 논란이었다. 김주동이 경찰에 검거되어 조사받는 도중에 담당 수사관으로부터 고문을 당했다는 것이다. 하지만 재판은 고문 사건이 배제된 채 진행됐다.

사람들은 왜 고문에 주목했을까. 이는 일제 경찰에 대한 부정적 경험과 맞닿아 있었다. 악독했던 일제 경찰에 대한 반감은 해방 후에도 쉽게 사라지지 않았다. 일반 사람들의 여론을 듣기 위해 설치한 '여론함' 조사에서도 악질 경관의 처단을 요구하는 소리가 나왔다. 여론함은 주로 사람의 왕래가 잦은 곳에 설치했었다. 악질 경관의 행태는 고문뿐만 아니라 막무가내로 행했던 주민들에 대한 단속과 구금도 포함했다.

해방 후 일제 경찰의 청산은 인적 측면에도 흐지부지되었다. 해방된 그해 12월 집계를 보면 일본 경찰에 몸담았다가 조선 경찰에 그대로 남은 인원이 남쪽만 6천 명이 넘었다. 일제 경찰이 해방 후 조선 경찰 옷으로 갈아입은 것이다. 일제 시절 조선 민중을 단속하던 적지 않은 수의 경찰이 해방 이후에도 같은 임무를 맡은 셈이었다. 이러다 보니 일제 경찰의 악랄한 수사 관행의 철폐를 바랐던 민중의 요구를 수용하는 데는 한계가 있었다.

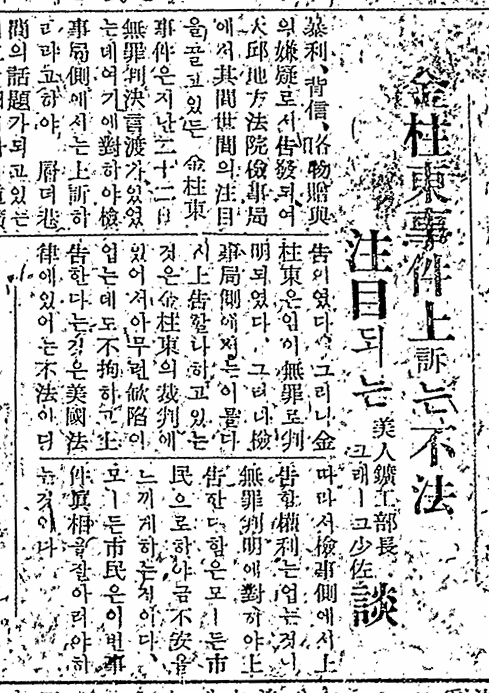

'김주동은 이미 무죄로 판명되었다. 그러나 검사국 측에서는 이를 다시 상고하려고 하는데 이것은 김주동의 재판에 있어 아무런 결함이 없는데도 불구하고 상고한다는 것은 미국 법률에 있어서는 불법이다. 따라서 검사 측에서 상고할 권리는 없는 것이니 무죄 판명에 대해 상고한다 함은 모든 시민으로 하여금 불안을 느끼게 하는 것이다.'(남선경제신문 1946년 7월 25일 자)

김주동 재판의 주요 쟁점은 폭리 행위였다. 건국 도상에서의 폭리는 민중의 생활을 괴롭히는 주요 원인으로 인식되었다. 해방 직후 폭리의 주범으로 꼽혀 온 모리배 단속이 수시로 벌어졌던 이유였다. 단속에 앞서 폭리의 기준이 제시되었다. 도매상은 생산비의 1할 5푼, 소매상은 생산비의 3할이 넘으면 폭리로 단속했다. 하지만 이 같은 폭리 기준은 천차만별인 물품에 일괄적으로 적용하기는 무리가 따랐다. 게다가 물가가 수시로 폭등함에 따라 단속의 실효를 거둘 수 없었다.

김주동은 애초 검사로부터 징역 6개월에 벌금 3천원의 구형을 받았다. 하지만 판결 결과는 무죄였다. 검찰은 판결이 부당하다며 상소하겠다고 밝혔다가 이내 꼬리를 내렸다. 미군정 당국자가 검찰의 상소 방침에 제동을 걸었기 때문이다. 경상북도 광공부 부장인 크래그 소좌는 미국 법률까지 거론하며 검찰의 상소를 철회하도록 요구했다. 그는 이례적으로 재판이 시작될 때부터 통역관을 대동하고 참관해 왔다.

미군정 부장은 검찰의 상소 반대 이유를 김주동의 역할과 연결 지었다. 김주동은 일제가 남기고 간 재산을 관리하는 적산 관리인이었다. 적산은 해방되기 전까지 한국 내에 있던 가옥, 토지 등 일제나 일본인 소유 재산을 일컫는다. 미군정하에서 적산 처리를 담당하고 있으므로 미군정에 복무하고 있다는 것이다. 이를테면 김주동에 대한 상소는 미군정 직원에 대한 상소라는 논리였다. 상소 반대 이유는 또 있었다. 김주동이 1심에서 받은 무죄 판결을 검찰이 인정하지 않고 상소한다면 시민들의 불안감이 증가한다는 이유를 댔다.

그 시점에 전국적인 관심을 받았던 박흥식 폭리 사건이 있었다. 1심에서 징역 3년에 벌금 200만원이 구형됐으나 항소심에서 무죄가 되었다. 폭리 사건은 이처럼 용두사미로 끝나는 경우가 많았다. 반면 김주동 사건은 미군정이 검찰의 상소를 막았다. 미군정 관리의 발언처럼 시민의 불안을 잠재우기 위해서였을까, 아니면 사건 당사자와 유착한 재판 관여였을까.

박창원 경북대 역사문화아카이브연구센터 연구원

댓글 많은 뉴스

국민의힘 최고위, 한동훈 전 대표 '제명' 확정

한동훈 "국민의힘, 북한수령론·나치즘…정상 아니야"

고국 품으로 돌아온 이해찬 前총리 시신…여권 인사들 '침통'

친한계, '한동훈 제명'에 오후 1시20분 기자회견…입장 발표할듯

국힘 친한계 의원 16명, 한동훈 제명에 '지도부 총사퇴' 요구