올해 3월 영남권 8개 시·군을 덮친 산불은 공식 통계를 작성한 1987년 이래 가장 큰 피해를 냈다. 불길이 삼킨 면적만 10만4천㏊로 축구장 약 14만개와 맞먹는다. 피해액은 1조818억원으로 종전 2022년 동해안 산불 피해액 2천261억원보다 4.8배 많았다. 대피하지 못한 주민 27명과 화마와 싸우던 진화대원 3명이 목숨을 잃었다.

이처럼 재난은 유형을 가리지 않고 순식간에 삶의 풍경을 뒤바꾼다. 평화롭던 마을은 전쟁터처럼 변하고, 보금자리를 잃은 주민들은 '이재민'이라는 낯선 이름으로 불리게 된다.

단 한 번의 재난은 많은 이들의 시간을 멈춰 세웠다. 지하주차장을 덮친 폭우에 아들을 잃은 어머니는 매일 그곳을 찾아 눈물을 쏟는다. 산사태로 아내의 시신조차 찾지 못한 남편은 2년이 지난 지금도 나뭇가지에 무언가 걸려 있으면 차에서 내려 눈으로 확인한다.

한때 손주들을 집에 불러 소소한 행복을 누렸던 노인은 지진 이후 문을 굳게 걸어 잠갔다. 균열이 가득한 집에 더는 들일 수 없어서다. 전 재산을 들여 마련한 장비를 산불로 잃은 잠수사는 이제 맨몸으로 바다에 뛰어들며 생계를 잇고 있다.

재난이 남긴 상처는 눈에 보이는 피해를 넘어 트라우마로 굳어졌다. 언제 닥칠지 모를 또 다른 위협에 시달리며 불안감이 일상을 잠식했고 밤잠을 설치기 일쑤다. 지난해 행정안전부의 '재난피해 회복수준실태조사'에 따르면, 재난 피해자 102명 가운데 54.9%가 불안 증세를 호소했다.

앞으로 재난피해는 더욱 불어날 것으로 예고돼 있다. 기후변화로 자연재난의 위력은 거세지고, 이태원 참사처럼 예측하기 어려운 사회재난도 발생하고 있기 때문이다.

우리나라는 1995년 삼풍백화점 붕괴를 기점으로 재난을 체계적으로 관리해 왔지만, 피해 규모를 온전히 반영하지는 못하고 있다. 재난 안전과 대응을 책임지는 공무원들은 부족하다. 잦은 이동은 업무의 전문성과 연속성마저 떨어뜨리며 재난 대응을 위협하고 있다.

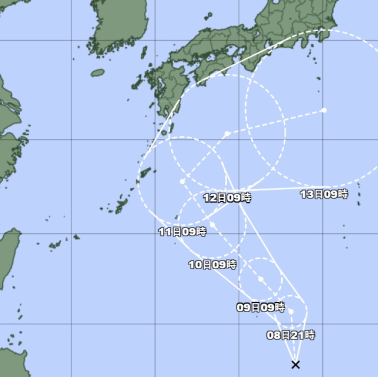

매일신문은 지난 한 달간 태풍과 산사태, 지진, 산불 피해자 21명을 심층 인터뷰했다. 재난으로 일상이 송두리째 바뀌어 결코 이전으로 돌아갈 수 없는 사람들의 목소리에 귀를 기울였다. 이를 바탕으로 우리나라의 재난 제도의 빈틈과 해법을 담은 시리즈를 6회에 걸쳐 보도한다.

※이 기사는 지역신문발전기금의 지원을 받았습니다.

![[속보] 충북 옥천군 동쪽 17㎞ 지역 규모 3.1 지진](https://www.imaeil.com/photos/2025/10/08/20251008144114121759902074_l.jpg)

댓글 많은 뉴스

나경원 "경기지사 불출마", 김병주 "정치 무뢰배, 빠루로 흰 못뽑아내듯…"저격

배현진 "'이재명 피자'→'피의자'로 잘못 읽어…내로남불에 소름"

李대통령 '냉부해' 댓글 3만개…"실시간 댓글 없어져" 네티즌 뿔났다?

金총리, 李냉부해 출연에 "대통령 1인다역 필연적…시비 안타까워"

'이재명 피자' 맛본 李대통령 부부…"이게 왜 맛있지?" "독자상품으로 만들어야"