'성현'(省峴) 혹은 '성현재'는 저렇게 중요한 곳이지만 이제 본명마저 잃을 위기에 처했다. 국가기본도가 '남성현재'라고 얼빠진 이름을 붙인 게 화근이다. 이제 모두들 '성현재'는 잊은 채 '남성현재'라고만 부른다. 거기 만드는 국도 터널에까지 '남성현터널'이란 간판이 붙었다. '성현 남쪽'에 만드는 터널로 들릴 지경이다.

짐작건대 '남성현'은 일본 제국이 '성현의 남쪽'에 기차역을 만들면서 그 이름으로 지어낸 신조어다. 그 북쪽에 있는 고개를 '성현'이라 부를 때만 할 수 있는 작명인 것이다. 그런데도 광복한 이 나라는 영문도 모르는 채 재에까지 '남성현'이란 이름을 끌어다 붙였다. 그러면서 '성현'이란 이름은 고개도 아닌 전혀 엉뚱한 지형에다 처박았다. 난데없는 '남성현'을 들여오려다 보니 조상 대대로 불러온 본명을 어찌해야 할지 알 수 없었기 때문일 것이다. 이런 정신 나간 짓이 어디 또 있을까.

연구들에 따르면 '성현'은 '고려사'부터 나타나는 명사다. 그곳 역 이름으로 '省乙峴'(성을현)을 든 것이다. '乙'(을)은 우리말 리을(ㄹ)을 표기할 때 쓰는 한자다. 우리말 땅이름을 한자를 동원해 발음 따라 적은 결과가 '설(성을)현' 혹은 '성현'이라는 뜻이다.

'동국문헌비고' 권7 '역대국계'(歷代國界)에는 성현이 '솔현'으로 보다 구체화된다. '嶺南之省峴 俗呼 所乙峴'(영남의 성현을 항간에서 소을현이라 부른다)이라는 게 그것이다. '성현'이 순수 우리말 '솔고개' 혹은 '솔재'의 음을 표기한 것이라는 뜻일 터이다.

그건 또한 '솔정재'라고도 불렸던지, 1940년쯤 씌어졌다는 '청도문헌고'는 아예 '松亭嶺'(송정령)이라 번역 표기해두기도 했다. 현재도 인근서는 '솔정재'라 부르는 경우가 있고, 재 아래 마을 이름 역시 변함없이 '송정'이다. 그 남쪽 숫골마을 어르신들은 "솔정재·새인재(성현재)라 하고 마을도 '새인동'이라 했는데 슬그머니 남성현재로 바뀌더라"고 했다.

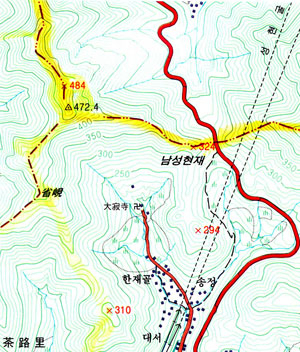

성현재서 이서국능선 분기점(484m봉) 오르기가 숨 가쁘다고 했지만, 거기만 오르면 이후 30여 분간은 거의 비슷한 높이를 오르내린다. 그러다 400m 높이의 잘록이로 가라앉으며, 그걸 지나 오르는 구간 동편 골에는 '경산공원묘원'이 펼쳐진다. 거길 어르신들은 '고리골' 혹은 '고로골'이라 불렀다. 악센트가 붙는 자리는 '리'였다. 그 안은 옛날 대단한 고사리밭이었다고 했다.

경산 하도리 땅인 고리골은 638m봉을 정점으로 한 산덩이의 남동쪽 사면이다. 그 정점에 이르기 전까지의 비슬기맥 높이는 대체로 400m대에 불과하다. 반면 638m봉 정점 동쪽으로는 600m잘록이-620m봉-562m봉-568m봉으로 연결된 훨씬 높은 지릉이 뻗어 있다. 경산묘원이 경산 땅에 있으면서도 경산서는 안 보이는 반면 청도서는 거의 전부가 허옇게 올려다 보이는 원인이다.

고리골의 이름을 따 '고리골산'으로 가리켜지기도 하는 638m봉에는 동릉뿐 아니라 북릉도 있다. 남천면 흥산리(興山里)와 산전리(山田里)를 동·서로 나누는 산줄기다. 하지만 저 흥산리서 볼 때는 638m봉보다 그 옆 620m봉이 더 뾰족이 솟았다. 산불감시 카메라가 설치된 곳도 거기다. 그래서 마을서는 638m봉은 제쳐둔 채 유독이 620m봉을 가리켜 '감투봉'(감태봉)이라 부른다.

이 일대에는 임도가 특히 잘 발달해 600m잘록이까지 올라와 있을 정도다. 그 임도는 638m봉을 휘감고 서편 '모골재'(552m)를 스칠 듯 지나친 후 '병풍능선'의 동사면을 타고 병풍산 북편 '비내고개'(420m)까지 내려가며, 이어 서편 대구 상원리와 동편 경산 산전리 양측으로 더 멀리 연결돼 간다.

여기 등장하는 '병풍능선'을 가리키기 편하게 이 시리즈가 붙인 임시명칭이다. 모골재를 사이에 두고 638m봉 서편에 자리한 640m봉서 북으로 출발, 686m봉을 거친 뒤 '병풍산'(568m) 지난 지점서 서쪽 용지봉(634m)과 동쪽 성암산(472m)으로 나뉘어 가는 산줄기다. 대구(가창면) 경북(남천면)을 나누는 경계능선이고, 80㎞나 된다는 '대구 9산 종주' 코스의 서편 들머리이기도 하다.

하지만 비슬기맥은 병풍능선 초입의 640m봉조차 거치지 않는다. 더 남쪽 해발 630m 분기점을 지날 뿐이다. 거기서 조금 북으로 가야 640m봉으로 높아지며, 더 가야 686m최고봉으로 솟는다.

저 최고봉은 높이가 686m나 되면서도 국가기본도에 이름이 채록되지 못한 봉우리다. 그러나 상원리 어르신들은 누구 없이 단번에 그걸 '복수덤'이라고 지목해냈다. 복수초(福壽草)가 군락을 이뤄 예부터 그렇게 불러왔다는 것이다. 상원리서 특별히 중시해, 집 지을 때는 거기에 방향을 맞추고 아들 낳으면 그 이름을 딸 정도였다고 했다.

병풍능선과 고리골산(638m) 북릉 사이에 형성된 골짜기는 산전리 '모골'이다. 등 너머 상원리와 10리밖에 안 되지만 자동차로는 60리를 돌아야 이어지는, 경산 남천면에서도 가장 깊은 10리 골짜기라 했다. 옛날 일대의 땔나무 공급지였고, 약초와 코발트 산지였으며, 유례 드문 맥반석 출토지라 했다. 특별한 흙이 나 예부터 청자 가마가 여럿 가동되던 도요지라 했다. 그리고 지금은 인기 피서지라 했다. 고찰 경흥사(慶興寺)가 인접했다.

병풍능선 분기점(630m)을 지나면 비슬기맥은 607m재로 내려섰다가 669m봉으로 올라선다. 국가시설이 자리한 봉우리다. 팔조령서 올라온 임도와 상원리서 올라온 임도가 그 동쪽서 만난다.

669m봉서는 북으로 5㎞쯤 되는 능선이 갈라져 나간다. 가창면의 삼산리와 상원리 두 공간을 나누는 산줄기다. 그 중 상원리 골짜기는 매우 깊다. 최심부 '안상원' 마을서 3대째 이어 산다는 여든 되신 어르신은 "옛날엔 땔나무를 해 40리 길이라는 대구 남문시장까지 져다 팔아 살았다"고 했다. 그러다 빨치산 등쌀에 못 이겨 어르신 가족을 뺀 12가구가 전부 마을을 떠났다는 것이다.

669m봉에서 북으로 이어가는 저 능선은, 한 덩어리라 해야 할 673m봉으로 곧장 옮겨간 후 678m봉과 656m봉을 거친 다음 547m재로 폭락했다가 616m봉에 이르기까지 2㎞에 걸쳐 600m대 높이를 유지한다. 그 후 낮아지면서 둘로 갈라져 복판으로 큰 골짜기를 여니, 거기에 단산리가 들어섰다.

그 초입 673m봉~678m봉 구간 남쪽은 삼산리 '범골'이다. 범골은 상부에서 서편의 '바람골'과 동편의 '큰골'로 다시 나뉘며, 바람골에는 '베틀바위' 혹은 '약물바위'라는 암괴가 있고, 큰골에는 '부채덜겅'이라는 너덜지대가 둘 있다고 했다. 두 골을 세분하는 짧은 지릉은 678m봉서 정남으로 내려서는 것이다. 거기엔 566m봉이 희미하게 불거져 '두루봉'이라 불렸다.

678m봉서는 남서쪽으로도 큰 지릉이 갈라져 내려서니, 그 중턱에 대문짝 같은 큰 절벽바위 두 개가 버티고 섰다. 팔조령 찻길에서도 훤히 올려다 보이는 그걸 사람들은 '문바위'라 불렀다. 그에 인접해서는 옛날 서당 터라는 곳에 자리 잡은 '문암사'가 있다. 이 문바위능선 북편은 '봉당골'(봉댕이)이고 다음은 '안수점' 마을 계곡이다. 팔조령 이하 여기까지가 가창면 삼산리 공간이다.

삼산리 땅을 이렇게 나누며 진행하는 '669m봉북릉'에서 가장 혼란스레 등장하는 건 '상원산'(上院山)이란 이름이다. 1대 5,000 지형도는 673m봉에, 1대 25,000 및 50,000 지형도는 678m봉에 상원산이라고 서로 다르게 표기해 놓은 것이다.

하지만 일대 마을들을 다녀본 결과 '상원산'을 콕 집어내는 사람은 아무도 없었다. 669m봉의 경우 그 북쪽 상원리서는 '대곡 동산(洞山)'이라 하고 남쪽 대곡리서는 '상원이'라 했다. '대곡 동네서 소유한 산'이거나 '상원리 넘어가는 곳에 있는 산'을 뜻하는 호칭이라는 것이다. 그 다음의 673m봉은 범골 안의 큰골 꼭대기에 있다고 해서 '큰골말랭이'(큰골산)라 불리고 있었다.

다음의 678m봉은 특별한 이름을 얻지 못하고 있었다. 봉당골 위에 있다고 해서 '봉당산'이라거나 그 아래 566m봉의 이름을 확대해서 '두루봉'이라 함께 부르는 정도가 고작이었다. 이 시리즈에서는 일단 후자를 따라 '두루봉'이라 표기키로 했다.

그러고 보니 673m봉-678m봉은 '상원리 산'보다 '삼산리 산'이라는 게 더 어울릴 듯싶기도 했다. 상원리서는 너무 멀어 남의 땅 보듯 하는 반면, 삼산리서는 당연히 자기네 산으로 여기는 마을 뒷산이기 때문이다. 지적(地籍)으로도 절반은 삼산리에 속한다.

종합하건대 상원산은 허명(虛名)임이 확실해 보였다. 지형도를 만들 때 비전문인들이 대충 써넣은 것일 가능성이 100%라 싶다. 그런 줄 모르고 대놓고 지도를 믿는 우리네 순진함이 안타깝다.

저런 봉우리들을 지나 마지막으로 솟는 616m봉은 안수점마을 동산(東山)이자 단산리 남산이다. 이걸 두 마을 모두 '청산'이라 불렀다. 하지만 이 산줄기에서는 '청산' 혹은 '청령산' 혹은 '척령산' 등의 이름이 중첩 등장해 혼란스럽다. 국가기본도는 616m봉서 둘로 갈라진 산줄기 아랫부분에 있는 411m봉을 '척령산'이라 써 놨다. 안상원 어르신은 두루봉을 두고도 "그거 청령산 아니냐?"고 했다. 동일 이름의 변음인 듯한 이 명칭들에 대해서는 치밀한 조사가 필요해 보인다. 인근 최정산 덩어리 곳곳서도 '청산' '청령산' '청룡산' 등 유사 명칭들이 돌출하니 더욱 그렇다.

638m봉(고리골산)~640m봉(병풍능선)~669m봉(국가시설)으로 이어진 저 구간 산덩이는 한마디로 '이서면 대곡리 뒷산'이다. 거기서 비슬기맥이 높이 솟으며 북으로 불거져 나갈 때 생성된 남쪽 골짜기가 '한실' 혹은 대곡(大谷)인 것이다.

대곡리 옛 사람들은 경산묘원 아래 400m재를 통해 비슬기맥에 올랐다고 했다. 그런 뒤 고리골서 고사리를 뜯거나, 지금도 흔적이 선명한 도중의 '찬샘' 물을 식수 삼아 모골재(552m)를 거쳐 상원리 쪽으로 넘어 가 땔나무를 하고 모풀을 베었다는 것이다.

638m봉~640m봉~669m봉 구간을 지나면 산줄기는 급강하하기 시작한다. 그리고는 변전소를 거치는 등 20여 분간 추락해, 누군가의 개인 기념비가 하나 서 있는 415m잘록이에 닿는다. 대곡리서 대구 쪽으로 왕래할 때 넘던 길목이라 했다. 그걸 주변 마을서는 공히 '유구재'라 불렀다.

하지만 '유구재'는 어느새 그 잘록이를 넘어 일대 지형의 통칭으로 외연이 넓혀져 있었다. 그 북편 변전소 일대와 더 북편 669m봉(국가시설)까지도 그 이름으로 지칭될 정도로 팔조령 동쪽 구간에서 가장 저명한 지명으로 부상해 있는 게 '유구재'인 것이다. 유구재를 지나고 염소와 돼지들이 친하게 어울리는 방목지를 거치며 25분여 더 걸으면 팔조령이다.

글 박종봉 편집위원

사진 정우용 특임기자

댓글 많은 뉴스

장동혁 대표 체제 힘 실은 TK 의원들

李대통령, 이학재 겨냥? "그럼 '사랑과 전쟁'은 바람피는 법 가르치나"

국힘 지지층 80% 장동혁 '당대표 유지'…중도는 '사퇴' 50.8%

장동혁 "당명 바꿀 수도"…의원 50여명 만나며 '쇄신 드라이브'

李대통령 "내가 종북이면 박근혜는 고첩…과거 朴정부도 현금지원했다"