다른 종이 서로 영향을 주면서 진화하는 것을 생물학 용어로 '공진화'(共進化)라고 한다. 곤충과 속씨식물의 관계가 좋은 사례다. 곤충은 지구 동물의 3분의 2를 차지하는 종이다. 개체 수나 종의 다양성에서 육지 최고의 동물종이다. 꽃을 피우는 속씨식물도 현존 식물종의 80%에 이를 만큼 압도적이다. 이 두 생물종은 공생 관계다. 서로 협력해 생존하고 번식하면서 폭발적으로 늘어났다. 바로 공진화의 힘이다.

소나무나 은행나무, 소철 등 겉씨식물의 꽃가루는 바람에 의해 옮겨진다. 그런데 겉씨식물의 수분(受粉)은 바람의 방향과 세기에 좌우돼 성공 확률이 상대적으로 떨어진다. 반면 속씨식물의 화분은 꿀을 얻는 곤충이 퍼뜨린다. 수분 구조가 더 효율적이다. 복수의 생물종이 서로에게 영향을 주면서 공진화한 결과, 지구 동식물의 대표종이 된 배경이다.

공진화 개념은 다윈의 '종의 기원'이 출발이지만 1964년 미국의 생물학자 폴 에리히와 피터 라벤이 처음 사용했다. 1973년 진화생물학자 리 반 밸런이 제시한 '붉은여왕 가설'도 공진화의 핵심을 잘 보여준다. 포식자와 피식자, 기생 생물과 숙주, 경쟁자끼리의 공진화 등 그 양상도 다양한데 이는 협조적인 공생과는 또 다른 점이다. 각자의 생존을 위해 적대적인 관계에서도 공진화가 발생한다.

공진화는 단지 생물환경 등 특정 분야에 국한된 용어는 아니다. 각종 기술 분야와 경제, 사회, 비즈니스 등 어떤 곳이든 공진화 개념이 적용된다. 최근 세간의 화제인 '드루킹' 댓글조작 사건 때문에 수면 위로 떠오른 '경제적 공진화 모임'(경공모)도 사회경제적 공진화를 표방하고 있다.

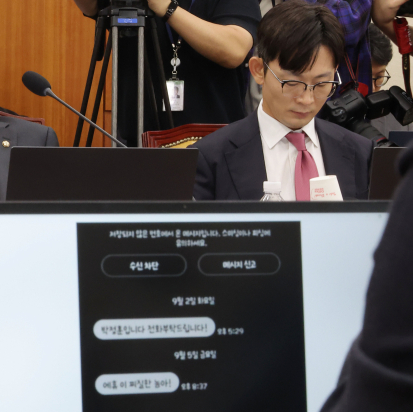

여야 간 대립으로 한 달 넘게 국회를 마비시킨 '드루킹' 특검법안이 그제 국회를 가까스로 통과했다. 특검 수사에서 특히 '드루킹' 김동원 씨의 불법 여론조작 의혹과 김경수 전 의원, 송인배 청와대 비서관의 인사청탁금전관계 의혹은 국민의 관심사다. 공진화라는 미명하에 은밀히 이익을 나눠 가지려다 탈이 난 것으로 보는 국민이 많아서다. 이번 만큼은 특별히 한 것도 없는 특검의 오명에서 벗어날 수 있을 건지도 궁금하다.

댓글 많은 뉴스

대법원 휘저으며 '쇼츠' 찍어 후원계좌 홍보…이러려고 현장검증?

[단독] 카카오 거짓 논란... 이전 버전 복구 이미 됐다

장동혁 "어제 尹면회, 성경과 기도로 무장…우리도 뭉쳐 싸우자"

[사설] 대구시 신청사 설계, 랜드마크 상징성 문제는 과제로 남아

대통령실, 트럼프 방한때 '무궁화대훈장' 수여 검토