경북 사람이 만주에 터를 잡고 독립운동을 펼친 곳은 남만주와 북만주였다. 그 가운데서도 가장 많이 집중한 곳은 남만주, 서간도 지역이고 초기에 북만주로 향한 인물도 있었다. 백두산의 북동쪽을 북간도, 서쪽을 서간도라 부른다.

서간도 지역에는 안동을 비롯한 경북 북부지역 사람들이 많이 갔고, 북만주에는 초기에 성주 사람들이 이동했다.

만주에서의 독립운동은 경북 사람들의 활동을 제외하면 큰 공백이 생길 만큼 대표성을 가진다. 터를 잡고 독립운동 기지를 만들며, 이를 바탕으로 독립군을 기르고 독립운동을 펼치는 길고도 힘든 과정에서 경북 사람의 기여도는 절대적이었다.

◆대한독립선언서 발표

1919년 3·1운동이 일어나던 무렵, 남만주 일대에서 활약하던 독립운동가들은 '대한독립선언서'를 발표했다.

제1차 세계대전이 끝난 직후 나라 안팎에서 여러 개의 독립선언서가 발표됐는데, 독립운동계를 실질적으로 이끌던 최고 지도자들이 서명한 가장 대표적인 선언이 이것이다.

여기에 서명한 사람이 모두 39명인데 경북 사람으로는 이상룡, 김동삼, 허혁이 참여했다. 이들 세 사람은 모두 남만주 지역에 터를 잡고 독립운동을 끌고 가고 있던 최고 지도자들로서 대표성을 지닌 인물이었다.

곳곳에서 한국의 독립을 선언하고 국가와 정부를 수립하는 추세가 이어졌다. 상해에서 대한민국이 건국되고 임시정부와 임시의정원이라는 정부와 의회 조직이 만들어졌듯이, 남만주에서도 정부 성격을 지닌 조직이 등장했다. 민정부와 군정부 성격을 지닌 두 개 정부조직이 결성된 것이다.

1919년 3월 조직된 한족회는 한인자치기관이자 민정부 성격을 지녔다. 여기에 경북 출신으로 이상룡이 중앙위원회 위원, 김동삼은 총무사장, 김규식이 학무부장을 각각 맡았다.

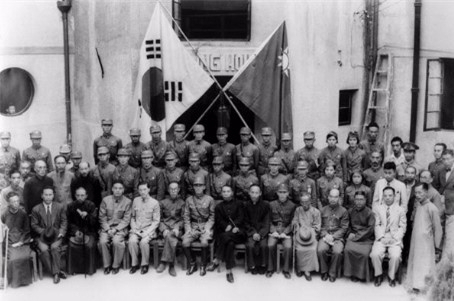

군정부로는 서로군정부가 논의됐고, 마침 상해에서 대한민국 임시정부가 세워졌다는 소식을 듣자 정부 조직이 여럿이라는 혼선을 피하고자 이름을 서로군정서로 결정했다.

그 조직은 독판부(대표부), 정무청(민정담당), 군정청(군정담당), 참모부(군사지휘) 등으로 구성됐다. 최고 대표직인 독판에는 이상룡, 군사지휘를 총괄하는 참모부의 대표인 참모장에는 김동삼이 선임됐다.

이 밖에도 1910년대 활동하는 단체로 자신계, 공리회, 길남사 등이 등장했는데 여기에 경북 사람들의 활동과 기여가 컸다.

◆남만주의 첫 독립운동 조직 '신흥강습소'

남만주에 세워진 첫 독립운동 조직은 1911년 4월 유하현 삼원포에서 문을 연 경학사와 신흥강습소였다.

경학사는 독립군기지 건설을 위한 동포사회 형성에 주안점을 둔 것으로 민생과 교육이라는 두 가지 목표를 내세웠다. 그 대표인 사장으로 뽑힌 사람은 안동 출신 이상룡이었다.

서울 출신 이회영이 내무부장, 이동녕이 재무부장, 장유순이 농무부장, 그리고 안동 출신 류인식이 교육부장, 김동삼이 조직과 선전을 담당했다. 최고 직책인 사장을 비롯한 인선 내용은 경북 사람들이 핵심적인 위치에 있었다고 말해도 지나치지 않다.

특히 이상룡은 '경학사취지서'를 써서 한국의 오래된 역사, 독립전쟁을 통한 근대 국민국가 수립 의지, 힘을 길러 독립을 쟁취할 것, 단결을 호소했다.

신흥강습소는 신흥중학교와 신흥무관학교로 발전해 간 군사력 양성기관이었다. 1912년 6월 7일 통화현 합니하에 토지를 구입하고 학생을 수용했다. 그 후 고산자에 토지를 구입해 학교를 신축하고 분교를 두기도 했다.

초대 교장에 이상룡, 그 뒤로 여준, 이광, 이세영 등이 역임했다. 교관은 대한제국 무관학교 출신들과 신흥강습소 졸업생들이 맡았다. 신흥무관학교에서는 중등교육을 가르치는 3년제 본과와 무관훈련을 시키는 1년제 군사과로 나뉘었지만, 사실상 군사훈련에 큰 비중을 뒀다.

국문, 역사, 지리, 수학, 수신, 외국어, 창가, 박물학, 물리학, 화학, 도화, 체조 등을 교과목으로 두고 가르쳤다.

신흥무관학교에 경북 사람들의 기여도는 높았다. 설립과 운영, 교재 서술, 그리고 교관과 생도에 이르기까지 경북 사람들이 참여한 몫은 컸다. 이상룡이 지은 '대동역사'(大東歷史)는 역사 교재로 쓰였고, 퇴계종가에서 태어난 이원태는 역사지리 교재 '배달족강역형세도'(倍達族彊域形勢圖)를 집필해 독립운동의 정신적 이념을 제공했다.

◆성주 출신, 북만주에 망명지 건설

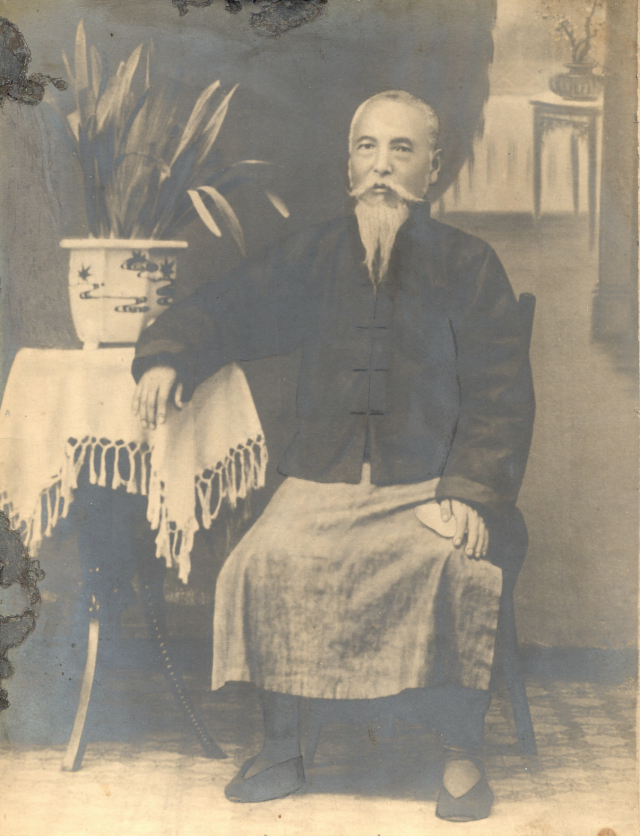

북만주 밀산에 한흥동을 개척한 이승희를 비롯한 성주 사람들은 기지를 건설하는 데 몰입했다.

이승희는 '동국사략'(東國史略)을 지어 역사를 가르치고, 민약(民約)을 제정해 전통 유학적 이념과 질서로써 한인공동체 사회를 운영하고자 노력했다.

이런 사실은 남만주에 터를 잡은 경북 북부지역 출신들에 견주어보면 전통 질서에 대한 색채가 훨씬 짙었음을 알 수 있다. 그러다가 이승희는 1913년 밀산부에서 만주를 가로질러 압록강 하류 안동현으로 옮겨갔다. 그의 이동에는 장석영의 설득이 결정적이었다.

성주출신 장석영과 이두훈도 망명지를 찾아 나섰다. 만주와 연해주 일대를 돌아본 뒤 그들이 내린 결론은 서간도가 망명지로 적합하다는 것이었다.

1912년 장석영이 밀산부로 이승희를 찾아 이주를 권유했고, 그 결과 이승희가 서간도로 이동했다. 1913년 안동현에 도착한 이승희는 두 가지 활동 방향을 잡았다.

하나는 공교회를 만들고 이를 중심으로 중국 학자들과 교류하면서 민족문제에 접근하는 것이고, 다른 하나는 새로운 기지를 건설하는 것이었다.

1914년에는 봉천(심양)의 서탑으로 옮겨가서 덕흥보에 새로운 터를 잡았다. 이곳은 유하현과 다르게 토지 구입이 가능했다. 그래서 이승희는 여러 동지와 논의한 끝에 100호 남짓한 사람들이 생계를 꾸려갈 만한 토지를 구입하고, 안동 출신이자 이상룡의 동생인 이계동, 이상룡의 매부인 영덕 출신 박경종 등과 힘을 합쳐 덕흥보를 일궜다.

당시 서탑에서는 영주 출신 김사진이 활약했다. 이러한 노력은 이승희가 1916년 2월 사망하면서 잦아들었다.

댓글 많은 뉴스

尹, '부정선거 의혹' 제기 모스 탄 만남 불발… 특검 "접견금지"

李 대통령 "돈은 마귀, 절대 넘어가지마…난 치열히 관리" 예비공무원들에 조언

윤희숙 혁신위원장 "나경원·윤상현·장동혁·송언석 거취 밝혀야"

관세 폭탄에 노동계 하투까지…'내우외환' 벼랑 끝 한국 경제

정청래 "강선우는 따뜻한 엄마, 곧 장관님 힘내시라" 응원 메시지