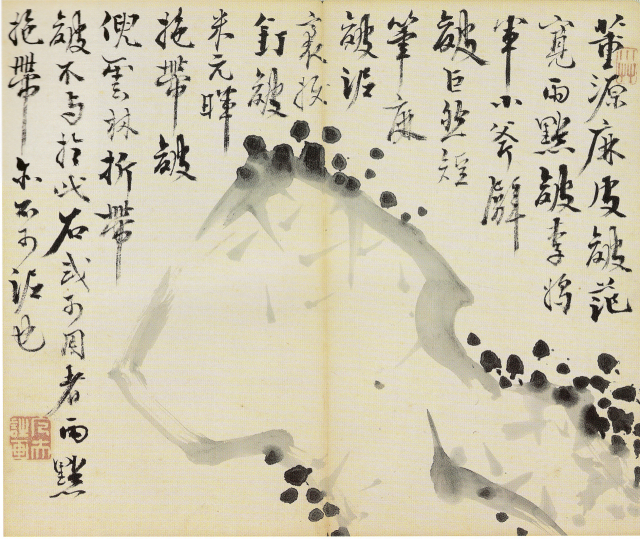

조선 말기 주요 화가 중 한 명인 조희룡의 작품이다. 구체적 묘사가 없어 모르고 보면 무얼 그렸는지 알기 어렵다. 연한 먹의 윤곽선과 쐐기 같은 선으로 울퉁불퉁한 형태와 표면의 질감을 나타냈고, 짙은 먹의 상큼한 검은 점들을 물방울이 튀듯 찍어 그려낸 것은 돌이다. 원추형 모필 붓을 이리저리 굴려가며 필획의 묘미를 먹색의 농담으로 활용해 그렸다. 19세기 들어 돌 그림이 유행했다. 추사체를 잘 배운 필치로 그림 위쪽 여백을 모두 글자로 채워 글씨가 그림에 부속되는 화제라기보다 서예로서 그림과 병렬되며 화면을 구성했고, 이 글씨의 내용은 곧 문학이라 시서화가 하나로 융합된 작품이다.

거기다 성명인(姓名印)이나 자호인(字號印)이 아닌 예술성 높은 두 방의 인장을 화제의 처음과 마지막에 찍어 인장예술인 전각까지 포함하고 있어 시서화인(詩書畵印)이 사절(四絶)을 이룬다. 시정화의(詩情畵意)의 문학성, 서화일치(書畵一致)의 서예성은 식자층이 그림에서 중요하게 여긴 가치인데, 그들의 차별적 취향은 이렇게 괴상한 돌덩이, 돌멩이를 그리는 괴석화(怪石畵) 장르를 출현시켰다. 명나라 말에는 돌 그리는 법을 따로 모은 '석보(石譜)'도 나왔다.

하나의 취향이나 유행에는 선구자가 있게 마련인데 많은 자연물 중 돌에 각별히 감정을 이입해 애석가(愛石家)의 원조가 된 인물은 북송의 서예가이자 화가인 미불이다. 미불은 멋진 돌을 보면 의관을 차리고 절을 했다고 해서 고사인물화인 '미불배석도(米芾拜石圖)'의 주인공이 되었다. 미불이 애호한 것은 장대한 기암괴석이었다고 하는데 애석의 역사는 정원의 조경석으로, 실내의 수석(壽石)으로 이어졌다. 수석은 자연의 영원성이라는 추상적 개념을 바탕으로 돌의 불변하는 성질이 장수(長壽)의 길상과 결합하여 고상한 애호물로 자리 잡은 것이다. 인장은 '천초(川艸)', '범부시화(凡夫詩畵)'이고 화제는 이렇다.

동원의 마피준, 범관의 우점준, 이장군의 소부벽준, 이당의 대부벽준, 거연의 단필마준·이 리발정준, 미원휘의 타대준, 예운림의 절대준 등은 이 돌 그림에 어울리지 않는다. 혹 사용한다면 우점준과 타대준을 쓸 수 있지만 또한 거기에 구속되어서는 안 된다.

동원마피준(董源麻皮皴) 범관우점준(范寬雨點皴) 이장군소부벽준(李將軍小斧劈皴) 거연단필마준(巨然短筆麻皴) 니리발정준(泥裏拔釘皴) 미원휘타대준(米元暉拖帶皴) 예운림절대준(倪雲林折帶皴) 불여어차석(不與於此石) 혹가용자(或可用者) 우점타대(雨點拖帶) 역불가니야(亦不可泥也)

원래 붓을 다루는 용필법 훈련에는 바위를 그려보는 것 이상이 없다는 화론이 있었다. 조희룡은 중국 역대 대가들의 이름과 그들의 고유한 필치인 준법(皴法)을 나열하며 자신의 돌 그리는 법은 이와 다르다고 했다. 대단한 자부심이 아닐 수 없고, 이 '괴석(怪石)'의 시서화인이 결합한 지적인 품위와 미니멀 한 추상미를 보면 그의 자부가 과장만이 아님을 알 수 있다.

미술사 연구자

댓글 많은 뉴스

권칠승 "대구는 보수꼴통, 극우 심장이라 불려"…이종배 "인격권 침해" 인권위 진정

이재명 대통령 '잘못하고 있다' 49.0%

李대통령 지지율 51.2%, 2주째 하락세…민주당도 동반 하락

"울릉도 2박3일 100만원, 이돈이면 중국 3번 가"…관광객 분노 후기

경찰, 오늘 이진숙 3차 소환…李측 "실질조사 없으면 고발"