몇 시간이나 달렸을까. 표지판과 도로는 점점 자취를 감추고 자갈투성이로 바뀐 길은 가로등도 없다. 시골 하고도 더욱 시골, 어둑해진 하늘에 내비게이션마저 끊기니 행여 시리아 국경이라도 넘을까 스멀스멀 걱정이 밀려든다. 대충 그쪽으로 가면 터키의 유적지가 있을 거란 정보에 떠난 길, 다들 침묵 속에 맘고생이 치열하다. 그때, "좀 더 가보죠!"라는 단호한 한마디에 용기를 내본다. 30여 분쯤 흘렀을까, 마침내 터키 국경 인근 외진 곳에서 우리는 웅장한 유적지와 마주할 수 있었다.

멈춤 대신 전진을 외쳐준 이, 포기하지 않고 끝까지 등 떠밀어준 이가 너무도 감사했다. 그는 바로 사진가 강운구 선생이다. 필자가 기획한 2013 이스탄불 경주세계문화엑스포 한국 대표사진가전의 현지 반응이 뜨거워, 한 해 뒤 앙카라에서 앙코르 전시를 할 무렵의 일이다. 사진가 강운구는 새로운 일을 시작할 때 '마음 작정'을 가장 우선순위에 둔다고 한다. 특히 오랜 역사가 깃든 유적지를 찍을 때는 그 마음이 더욱더 치열하고 견고하다. 터키의 유적지를 찾아가는 여정이 그러했는데 하물며 우리의 역사를 찍는 일엔 어떠했을까.

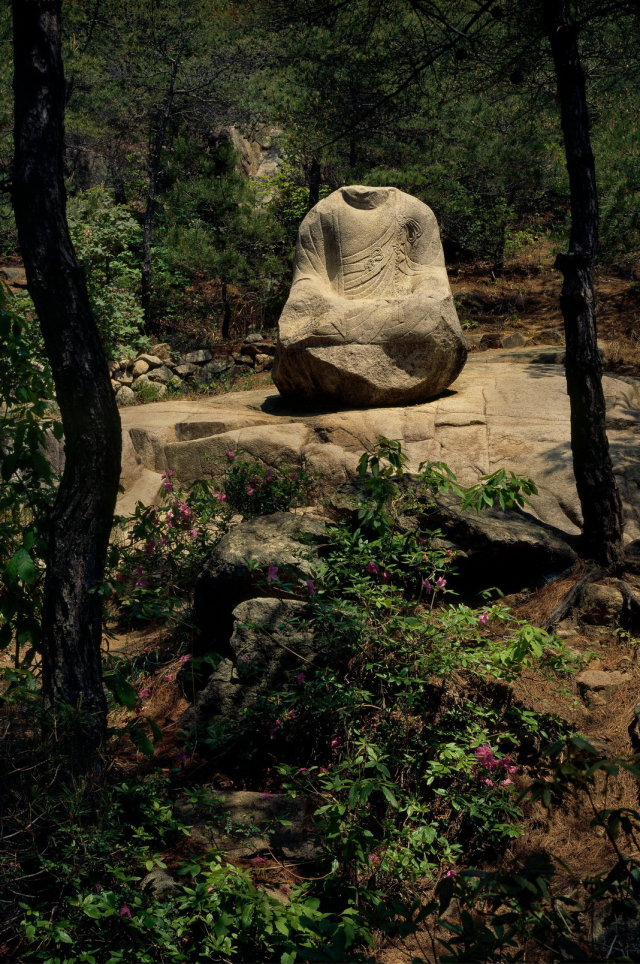

한국 사진과 출판 역사에 길이 남을 사건이 1987년에 일어났다. 열화당에서 출간한 강운구의 대형 사진집 '경주 남산'은 당시 센세이셔널 그 자체였다. 산 전체가 노천 박물관이라 할 만큼 불교 문화유산이 산재한 남산은 5분마다 불상이나 탑을 만날 수 있고, 옛 절터를 보는 것도 어렵지 않다. 하지만 가까이 있었기에 소홀함도 있었던 듯하다.

깊은 골짜기와 가파른 능선이 품어온 역사와 그 아름다움을 속속들이 알아채지 못한 우리에게 강운구의 사진집은 큰 충격이었다. 수십 년 이 산을 오르내리면서도 몰랐던 남산의 신비와 아름다움을 느끼게 해주어서 너무 고맙다는 한 경주 향토사학자의 말처럼 말이다. 저 멀고 먼 선사시대로부터 이어져 온 암각화의 계보를 잇는 경주 남산은 그렇게 한 사진가의 마음으로 재조명될 수 있었다.

기원전 57년에 세워진 신라, 수천 년이라는 물리적 시간을 때로는 순응하고 때로는 거스르고 가로지르며 불적(佛蹟)을 담아냈다. 천몇백 년 전 신라의 하늘, 그 하늘은 더 청명했을 것이요, 그 공기는 더 투명했을 것이요, 그 태양은 더 빛나지 않았을까. 더없이 풍부했을 그 모든 것을 상상하며 천년 세월의 비바람이 다듬은 화강암의 피부까지 화면 속에 담아낸 그의 작업을 보노라면 슬며시 부러움에 찬 질투가 일어날 지경이다. 사라져가는 우리 땅의 흔적과 시간을 역사적 문화적 통찰력을 지닌 눈으로 해석해낸 가치, 경주 남산은 그렇게 새로이 태어났다.

자기가 사는 곳의 체질과 무관한 사진은 정체성을 갖춘 작품이 되지 못한다는 것이 사진가 강운구의 철학이다. 그리고 그는 자신의 철학을 아직도 몸소 실천하고 있다. 여든을 훌쩍 넘긴 고령에도 그는 여전히 일본풍도 미국풍도 아닌 내 사진을 찾아서, 이 땅에 사는 작가가 이 땅에 사는 사람들에게 제시할 이 땅, 이 시대의 사진을 찾아 길을 나서고 있기 때문이다.

댓글 많은 뉴스

李대통령 지지율 54.3%로 소폭 하락…전재수 '통일교 의혹' 영향?

'국비 0원' TK신공항, 영호남 연대로 뚫는다…광주 軍공항 이전 TF 17일 회의

李대통령 "내가 종북이면 박근혜는 고첩…과거 朴정부도 현금지원했다"

김어준 방송서 봤던 그 교수…오사카 총영사에 이영채 내정

버스 타곤 못 가는 대구 유일 '국보'…주민들 "급행버스 경유 해달라"