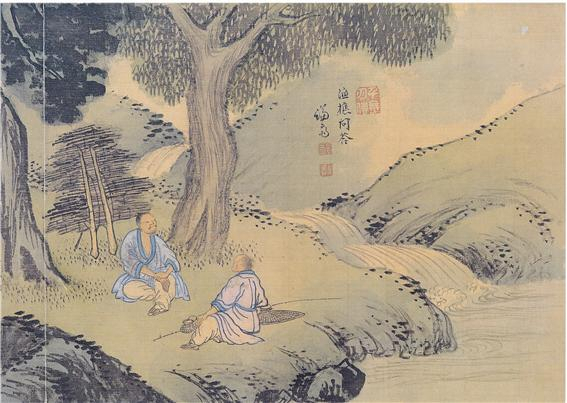

한 짐 가득한 지게를 벗어 지게작대기로 받쳐 놓은 나무꾼과 낚싯대와 망태를 내려놓고 삿갓도 벗어놓은 어부가 마주 앉은 '어초문답'이다. 겸재 정선은 제목을 왜 '어부와 나무꾼이 질문하고 대답하다'라고 적어 넣었을까. 한담이나 대화가 아니라 문답을 하고 있다니? 그 이유는 이들이 그냥 땔나무 하고 물고기 잡다 만난 장삼이사가 아니라 중국 북송 때 사상가 소옹(1101-1077)의 「어초문대(漁樵問對)」에 나오는 어자(漁者)와 초자(樵者)이기 때문이다. 이 그림의 주제는 이들의 문답을 빌어 설명되는 소옹의 우주관, 세계관에 대한 공감이다.

소옹은 그가 저술한 책의 한 장면이 그림으로 그려지며 존경받았을 뿐 아니라 그 자신도 고사인물화 화외소거(花外小車)의 주인공이다. 소옹은 사는 곳을 안락와(安樂窩)라 하고 스스로 안락선생이라고 했는데 봄가을이면 작은 수레를 타고 낙양의 꽃구경을 다녔다. 남의 집 꽃을 구경하러 다닌 대 철학자 소옹의 소박한 풍류가 후세에 화외소거라는 그림으로 기념된 것이다.

소옹은 어자와 초자로 설정한 캐릭터의 일문일답 문답체로 우주의 원리와 세상의 의리에 대해 쉽게 설명했다. 그 중에는 나무로 불을 때 물고기를 요리하는 것을 예로 들며 이 때 땔감인 나무는 불의 몸체가 되고 불은 나무를 부리는 작용이 된다는 체(體)와 용(用)의 상호성에 대한 담론도 나온다. 나무꾼이 "소인(小人)이 없어질 수 있을까요?"라고 질문하자 어부는 그럴 수는 없을 것이라고 잘라 말하며, 음이 없으면 양을 이루지 못하듯이 소인이 없으면 군자(君子)를 이루지 못한다고 대답한다. 다만 군자가 융성하거나 소인이 활개 치는 '때'의 성쇠가 있을 뿐인데 임금과 신하가, 아버지와 자식이, 형과 아우가, 남편과 아내가 각각의 자리에서 도리를 다해 소인이 되지 않고 군자가 되는 것이 좋은 세상이라고 했다. 잘 될 때는 군자가 많고 소인이 적으며, 망할 때는 소인은 많고 군자는 적은데 군자가 많으면 떠나는 것은 소인이고 소인이 많으면 떠나는 것은 군자라고 했다. 이 그림의 어자와 초자를 보며 조선의 양반사대부들은 이들이 나눈 문답의 의미를 되새겼을 것이다.

어초문답은 숙종이 총애한 화원 이명욱의 그림을 비롯해 몇 점이 남아 있는데 중국식 멜대 대신 지게를 나무꾼의 상징물로 그린 화가는 정선이 유일하다. 이 그림이 들어 있는 '경교명승첩'은 정선이 양천현령으로 근무하던 1740년 무렵 완성된 것으로 추정되는데 우리나라에만 있는 특유의 운반기구인 지게가 그림으로 그려진 최초의 예로 여겨진다. 어초문답은 중국, 일본에서도 그려졌다. 동아시아 회화에서 공유된 화제(畵題)라는 보편성이 갖는 규율을 대부분의 화가들이 따랐지만 정선만은 지게라는 조선의 개별적 특수성을 아무렇지 않은 듯 끼워 넣었다.

댓글 많은 뉴스

"참 말이 기시네" "저보다 아는게 없네"…李질책에 진땀뺀 인국공 사장

[단독] 정동영, 통일교 사태 터지자 국정원장 만났다

장동혁 '만사혁통' 카페 가입시 사상검증? "평소 한동훈 부르는 호칭은?"

[인터뷰]'비비고 신화' 이끌던 최은석 의원, 국회로 간 CEO 눈에 보인 정치는?

나경원 "李 집착한 책갈피 달러 밀반출, 쌍방울 대북송금 수법"