개허접 필름, 출연: 신이 내린 또라이, 제작비 지원 호구들, 감독: 돈만 많이 처 받는 초짜. 이게 영화자막이라고? 맞다. 영화 자막이 세간의 화제가 된 거의 최초의 사례 '데드풀'의 오프닝 자막이다. 대체 누가 이런 자막을 만들었을까.

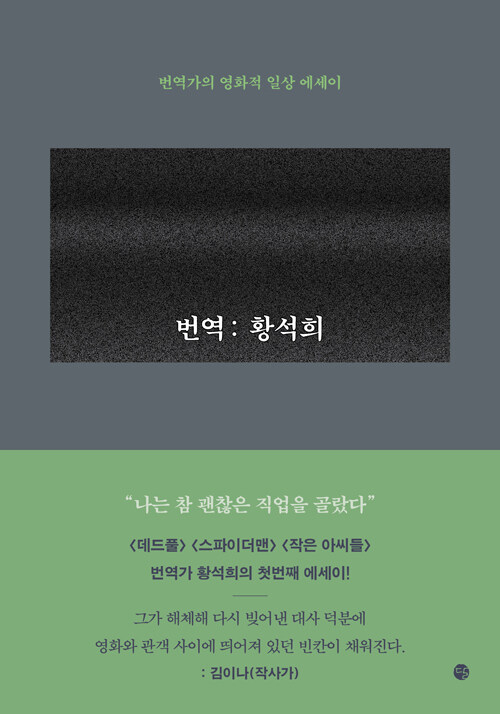

최대 두 줄, 한 줄에 열 두자. 빡빡한 원칙 속에서 사는 남자가 있다. 전통과 실험적 시도를 두려워하지 않는 사람, 영화 좀 본다는 이들은 알 법한 이름, 영화번역가 황석희이다. 고백하자면 책 표지를 접했을 때, 번역을 황석희가 한 건 알겠는데 그래서 책 제목이 뭐라는 거냐? 라고 혼자 투덜거렸다.

황석희가 펴낸 '번역: 황석희'는 어느 영화번역가의 일상에세이다. 18년 차 번역가답게 저자는 번역가와 수입사와 관객 사이에서 종횡하는 번역의 역할과 기능을 세밀하게 노정한다. 또한 영화자막이 만들어지는 과정을 명료하게 드러내며 호응과 항의가 난무하는 애환의 삽화도 숨기지 않는다. 예컨대 요즘 관객은 자막 오류와 뉘앙스 문제까지 일일이 지적하고, 이메일과 SNS를 통해 조언 또는 항의와 무언의 압박까지 다양하게 피드백 한다면서 때문에 번역가는 시대 트렌드에 따른 번역 언어의 변화도 체크해야 한다고 말한다.

책을 관통하는 하나의 주제는 '성실'이다. 저자는 오랫동안 자기 일에 매진할 수 있는 동력으로 성실성을 꼽는다. 결과도 중요하지만 "실패하고 배우기를 반복하며 굳은살이 박이는 성실함"(30쪽)은 단순해 보여도 아무나 가질 수 없는 재능이라는 걸 강조한다. 이 대목에서 생각난 이야기 하나. 외국에서 돌아온 김환기 화백은 그쪽 사람들은 기능공처럼 하루 여덟 시간을 일한다면서 우리나라 화가들이 게으르다고 일갈했다.

일과 일상이 한 공간에서 이루어지는 재택 프리랜서답게 꼭지마다 번역에 대한 사랑이 묻어나는 건 당연한 일일 터. 저자는 "진정 훌륭한 번역은 현실의 거울처럼 작은 얼룩들과 결함들이 있는 번역이다."라는 고골의 편지를 인용하면서 "부디 번역가를 투명인간으로 만들려는 헛된 시도"(101쪽)를 말아달라고 부탁한다. 번역가의 개입이 원문을 망치는 게 아니라는 얘기다. 황석희를 대중에게 알린 '데드풀'의 기발한 번역의 원류가 드러나는 순간이다. 그러니까 번역가는 뉘앙스의 냄새를 맡는 사람이라는 지론이 발화하여 '번역: 황석희'가 등장한 것이다.

단관개봉 시절, 아침이면 영화사 제작부장들은 단성사 옆 2층 다방에서 매표소를 향해 하염없이 목을 빼곤 했다. 늘어선 대기 줄로 흥행을 가늠할 수 있었기 때문. 작가가 리뷰를 통해 울고 웃는다면, 영화번역가는 관객반응으로 판단한다. 저자 역시 자기가 번역한 영화의 관객 반응에 예민하다고 고백한다. "관객의 반응을 보려면 코미디 영화가 가장 좋다. 웃음소리로 판단하면 되니까."(109쪽) 슬프다고 모두 울진 않으니, 웃음의 크기로 자기 번역을 판단한다는 얘기다. 황석희가 노력에 대한 보상과 청승맞은 자의식을 위로하는 방식이다.

영화번역을 업으로 택했지만 영화를 미치도록 좋아하지도 않고, 외화 볼 때 자막이 없으면 불편해하고 혼자서 하는 번역은 없다고 여기며 함께 일하는 이들에 대한 존중과 배려가 몸에 밴 사람. '번역: 황석희'는 자의식 가득한 영화번역가 황석희의 사적 드라마인 동시에 X세대 감성이 한국영화계에 연착륙하는 과정도 엿볼 수 있는 소담한 삽화집이다. 종종 자막을 불평했던 내게 저자의 말이 날아와 박힌다. "자막은 영화번역가가 사는 집이다."

영화평론가 백정우

댓글 많은 뉴스

'보수의 심장' 대구 서문시장 찾은 한동훈 "윤석열 노선 끊어내야"

장동혁 "2억 오피스텔 안팔려…누구처럼 '29억' 똘똘한 한 채 아니라"

이진숙 "한동훈, 대구에 설 자리 없어…'朴·尹·대한민국 잡아먹었다'더라"

'돈봉투 파문' 송영길, 3년 만에 다시 민주당 품으로

박영재 법원행정처장 사의 표명…與 '사법개혁' 강행에 반발