자살이 지역 간 차별적 재난으로 번지고 있다. 특히 강원도, 경상북도, 충청북도 등 고위험 지역이 지속해 높은 자살률을 보이는 가운데, 경기 북부와 수도권 서북부 등에서도 확산 조짐이 뚜렷하다. 자살률은 특정 지역에 머무르지 않고 이웃 지역으로 번지는 '공간적 전염성'을 보여, 지역 맞춤형 대응이 절실하다는 분석이다.

◆자살, 개인의 선택을 넘어 '공간적 전염 현상'

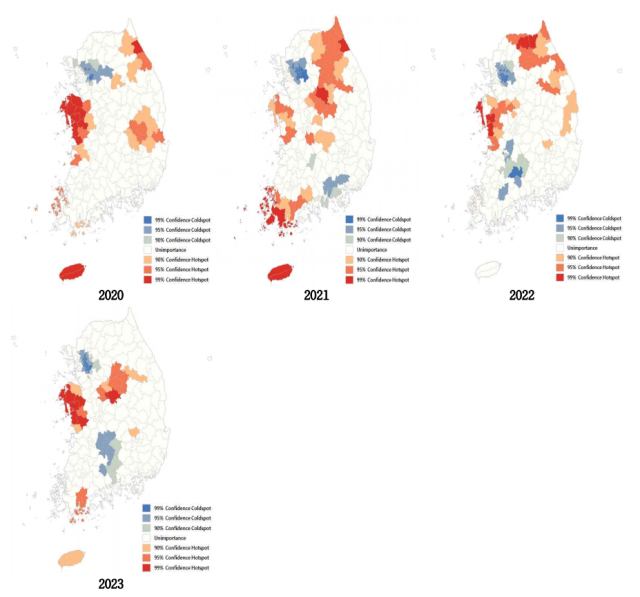

24일 한국엔터테인먼트산업학회에 따르면, 대구대 박종호와 광주대 백재성 교수는 최근 10년간(2014~2023년) 시군구 단위 자살 사망률 데이터를 GIS(지리정보시스템) 기반으로 분석한 결과, 자살은 뚜렷한 '공간적 군집화'와 '전염성'을 가진다는 점을 확인했다. 특히 특정 고위험 지역은 시간이 지나면서 그 인접 지역까지 영향을 미치는 양상을 보였다.

자살 사망률의 공간적 의존성은 'Moran's Index(공간적 자기상관 분석)'를 통해 계량적으로 측정된다. 2014년 0.069였던 Moran's Index는 2023년 0.144로 두 배 이상 증가했다. 이는 자살률이 일정 지역에서만 높게 나타나는 것이 아니라, 이웃 지역으로도 전파되며 군집 효과를 강화한다는 의미다. Moran's Index는 공간 데이터에서 나타나는 자기 상관성을 측정하는 지표로, 1에 가까울수록 공간적 군집성을 나타낸다.

이러한 패턴은 2019년, 2021년, 2023년에 특히 뚜렷하게 나타났다. 팬데믹과 같은 사회적 충격이 자살률을 자극했고, 이 영향은 행정구역의 경계를 넘어 이웃 지역까지 번졌을 가능성이 있다는 분석이다.

◆10년간 사라지지 않은 고위험 지역…농촌과 저소득 지역에 집중

지역별로 분석 결과, 강원도, 경상북도, 충청북도는 10년 내내 자살률이 높게 유지된 고위험 지역이다. 연도별로 보면 2014~2016년 강원도와 충청북도 일부 지역에서 군집화되는 경향을 보였다. 2017~2019년에는 강원도와 경상북도의 위험도가 높아졌다.

이들 지역의 공통점은 ▷농촌 중심의 인구 구조 ▷소득 수준이 낮은 지역 경제 ▷정신건강 서비스의 공급 부족 등이다.

2019년 이후로는 경기 북부, 수도권 서북부에서도 자살률이 높아지며 새롭게 고위험 지역에 포함됐다. 수도권이라는 지리적 이점에도 불구하고, 이 지역들은 서울과는 다른 사회경제적 특성을 보이는 낙후된 외곽 지역이라는 점에서 시사하는 바가 크다.

반면, 서울과 수도권 남부, 전라남도 일부 지역은 자살률이 낮은 저위험 지역으로 유지됐다. 대도시의 인프라, 상대적으로 높은 정신건강 접근성, 사회적 연계망 등이 작용한 것으로 보인다.

◆숫자 속에 숨은 위기…자살의 원인은 복합적

자살의 원인을 단정 짓기는 어렵지만, 이번 연구는 몇 가지 공통된 경향을 드러낸다. 자살 동기 중 가장 큰 비중은 '미상'이지만, 그다음으로 ▷정신적 문제 ▷가족 갈등 ▷경제적 어려움 순으로 나타났다. 특히 고위험 지역인 강원·경북·충북에서는 '경제적 원인'이 자살 동기로 영향을 미칠 가능성이 높다.

이러한 맥락은 해외 사례와도 맞물린다. 미국과 유럽의 자살 고위험 지역도 농촌, 소득 저하, 정신보건 서비스 접근성 부족 등 공통된 구조적 특성을 보였다. 즉 자살은 단순히 개인의 심리 상태가 아니라, 그가 속한 지역의 '사회적 조건'에 뿌리를 두고 있다는 점이 재확인된 것이다. 특히 청소년의 경우, 정신건강 문제와 사회적 지지 결핍이 자살 위험에 결정적으로 작용하는 것으로 알려졌다.

박종호·백재성 교수는 "자살 사망률의 공간적 의존성이 지속적으로 증가하고 있음이 확인됐다"며 "특히 2019년, 2021년, 2023년에는 급격한 증가가 나타나, 감염병 위기와 같은 사회·경제적 충격이 자살률에 영향을 미쳤을 가능성이 있다"고 지적했다. 그러면서 "자살은 특정 지역에 고립된 현상이 아니라 인근 지역에도 영향을 미치는 구조적 문제로 이해해야 하며, 지역 단위의 맞춤형 개입이 시급하다"고 밝혔다.

댓글 많은 뉴스

李대통령 지지율 54.3%로 소폭 하락…전재수 '통일교 의혹' 영향?

김어준 방송서 봤던 그 교수…오사카 총영사에 이영채 내정

'李 대통령 질타' 책갈피 달러에…인천공항사장 "무능집단 오인될까 걱정"

버스 타곤 못 가는 대구 유일 '국보'…주민들 "급행버스 경유 해달라"

'국비 0원' TK신공항, 영호남 연대로 뚫는다…광주 軍공항 이전 TF 17일 회의