지난 봄철 경북지역 산불이 단일 지역 재난을 넘어 국가적, 국제적 대기오염 문제로 이어졌다는 분석이 나왔다. 초미세먼지와 중금속 증가로 인체 건강 영향이 우려되며, 산불은 단순한 나무 연소를 넘어 인공 구조물까지 태우면서 다양한 유해 물질을 방출했다는 것이다. 특히 일본 서해안 지역에서도 미세먼지 농도가 증가해 장거리 이동에 따른 대기질 악화 가능성도 제기됐다.

◆초미세먼지 205%↑…산불로 퍼진 유해물질의 확산

지난달 한국대기환경학회지에 게재된 '2025년 3월 대한민국의 경북지역에서 발생한 대규모 산림 화재에 의한 대기질 영향 분석'(마창진‧강공언 연구팀)에 따르면, 산불 기간 경북지역을 중심으로 초미세먼지(PM2.5)와 일산화탄소(CO), 이산화질소(NO₂) 등 유해 대기오염물질의 농도가 급격히 증가했다.

특히 건강에 치명적인 중금속 성분도 함께 검출되면서, 대기오염으로 인한 인체 위해성 가능성이 제기됐다. 지난 3월 경북 북동부 산불은 대한민국 역사상 최대 규모인 4만8천239㏊의 산림을 소실시켰다.

경북 안동시의 경우, 산불 이전 3월 11~20일 평균 초미세먼지 농도는 21.81㎍/㎥였으나, 산불이 진행 중이던 3월 22~28일 평균 119.05㎍/㎥를 기록했다. 이는 국가 대기환경기준(35㎍/㎥)의 3배를 넘는 수치다. 의성군(80.06㎍/㎥), 청송군(54.89㎍/㎥), 예천군(47.84㎍/㎥), 영양군(47.47㎍/㎥) 등도 모두 기준치를 초과했고, 김천시에서도 초미세먼지가 21.08→29.84㎍/㎥로 증가했다. 7개 지역의 평균 초미세먼지 농도는 205.8%(18.85→57.65㎍/㎥) 증가한 것으로 나타났다.

이와 함께, 일산화탄소와 이산화질소는 각각 평균 49.48%, 12.14% 각각 증가했다. 특히 안동시의 일산화탄소는 83% 급증했으며, 이는 고농도 노출 시 인체 중추신경계에 영향을 줄 수 있는 위험 수준으로 평가된다. 일산화탄소는 강한 독성을 가진 대표적인 대기오염물질로, 공기 중 농도가 0.07~0.1%에서 3시간 이상 노출되면 맥박 증가나 의식장애를 불러올 수 있으며, 0.51%에 도달하면 12분 내 치명적 결과를 초래할 수 있다.

이 같은 수치는 이번 산불이 단순한 나무 연소를 넘어, 다양한 인공 구조물의 연소로 발생한 복합형 재난임을 보여준다. 산불은 시설하우스 281동과 축사 51동, 농기계 1천369대, 돼지 2만4천470두 등 농축산 관련 시설까지 덮쳤고, 주택과 도로 인프라에도 피해를 줬다. 이 과정에서 건축자재, 플라스틱, 연료, 고무류 등 다양한 화학물질이 연소하며, 초미세먼지 외에도 휘발성유기화합물(VOCs), 다환방향족탄화수소(PAHs), 납(Pb), 구리(Cu) 등 중금속과 유해가스가 다량 배출됐다.

◆경북을 넘어 충북·충남, 심지어 일본까지

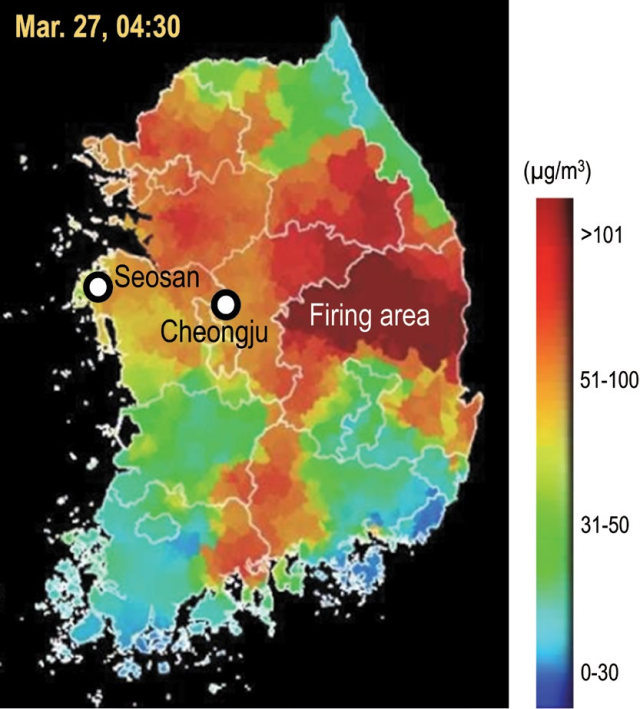

산불은 경북을 넘어 다른 지역 대기질에도 영향을 미쳤다. 대기질 중 납(Pb)의 농도는 충북 청주에서 74.36%, 충남 서산에서 14.05% 증가했고, 칼슘(Ca), 칼륨(K), 구리(Cu) 등도 동반 상승했다. 이들 성분은 황사 기원일 수 있으나, 황사가 관측되지 않은 시기의 자료를 분석해도 이러한 증가가 확인된 만큼, 산불이 주요 원인임이 뒷받침된다.

단순히 인근 지역에만 영향을 미친 것이 아니라, 수백㎞ 떨어진 중부 지역 대기질에도 산불이 영향을 미쳤다는 것을 시사한다. 충북과 충남의 미세먼지 농도는 경북 산불 기간 중 경북 지역과 0.95~0.96의 높은 상관계수를 보여 광역적인 대기질 동조현상이 관측됐다. 상관계수는 두 변수 간의 상호 종속관계를 측정해 주는 것으로서, -1에서 1까지의 값을 갖는다. 그 값이 0에 가까우면 상관이 없다는 것을 의미한다.

나아가 경북 산불의 영향은 국경을 넘어 일본까지 확산했다. 일본 서해안 이시카와현과 시마네현의 대기질 분석 결과, 산불 기간 중 초미세먼지 농도는 각각 20.83%, 5.75% 높아졌고, 미세먼지도 39.99%, 14.10% 각각 증가했다. 보고서는 "경북과 위도상 상대적으로 가까운 이시카와현에서 더 높은 증가율이 관측된 것은, 강한 서풍의 영향으로 일본 서부 해안지역에 오염물질이 직접 유입된 것"이라고 해석했다.

다만 연구진은 산불 발생 시기와 일부 겹친 3월 25~26일 전국적 황사 발생이 대기질에 복합적 영향을 미쳤을 가능성도 함께 제시했다. 실제로 황사가 관측된 이틀간에는 토양 유래 성분인 칼슘과 칼륨 농도가 급증했으며, 강한 바람과 약간의 강우는 일시적인 미세먼지 농도 저하를 유도하기도 했다.

또한 이번 연구에선 산불로 배출된 온실가스 추정도 병행됐다. 분석 결과, 이번 산불로 배출된 이산화탄소는 3.13Mt(메가톤)이다. 이는 직경 30㎝의 수목 2천700만 그루가 1년간 흡수할 수 있는 양에 해당하며, 경상북도의 연간 온실가스 배출량(2022년)의 약 5.4%에 달한다. 해당 계산은 수목의 평균 잎 면적(44㎡)과 연간 이산화탄소 흡수량(2.6kg/㎡·year)을 적용해 산정됐다.

마창진·강공언 연구팀은 "산불은 단시간 내에 광범위하게 확산돼 대기 중에 다량의 입자상 및 가스상 물질을 방출하며, 이는 건강 위해성뿐만 아니라 탄소 배출 저감 노력에도 부정적인 영향을 미친다"고 지적했다. 이어서 "산불은 더는 단순 재난이 아니다. 예방과 조기 대응 체계를 정교하게 갖추는 것이 중요하다"고 했다.

댓글 많은 뉴스

李대통령 지지율 54.3%로 소폭 하락…전재수 '통일교 의혹' 영향?

장동혁 대표 체제 힘 실은 TK 의원들

李대통령 "내가 종북이면 박근혜는 고첩…과거 朴정부도 현금지원했다"

'국비 0원' TK신공항, 영호남 연대로 뚫는다…광주 軍공항 이전 TF 17일 회의

'李 대통령 질타' 책갈피 달러에…인천공항사장 "무능집단 오인될까 걱정"