본정통, 중앙통, 남문통, 서문통, 북문통, 종로통….

이것들은 공식지명은 아니지만, 여느 도시의 시가지마다 꼭 한두곳쯤은 남아 있는 전래지명의 몇 가지 사례이다. 지도에는 전혀 표시되어 있지 않더라도, 그 도시의 토박이들은 어디를 가리키는지 훤히 잘 아는 그러한 지명인 셈이다.

그렇다면 많은 사람들에게 제법 익숙한 '통(通)'이라는 표현은 어디에서 나온 말일까?

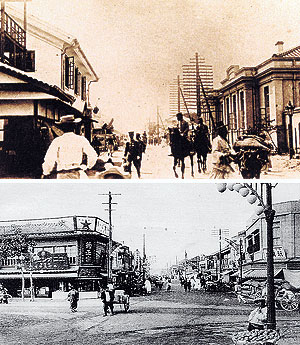

우리에게도 예로부터 '광통(廣通)'이라는 지명이 있긴 하였으나, 여기에서 말하는 '통'이라는 것은 거의 전적으로 일본말 '토리'에서 건너온 표현이다. 일제강점기를 배경으로 하는 영화나 드라마에 자주 등장하는 종로통이니 본정통이니 광화문통이니 하는 명칭들도 당연히 이러한 종류의 하나이다.

그런데 일제 초기의 기록을 살펴보면, '통'이라는 지명을 붙일 때에도 나름의 원칙은 있었던 것으로 확인된다.

예를 들어, 서울시내의 경우 일본식으로 동네이름이 완전히 고쳐진 것은 1914년 4월의 일이었다. 이때에 정(町), 동(洞), 통(通)이라는 종류로 구분하여 구역명칭이 정해졌으며, 종로(鍾路)는 유일한 예외로 이름을 고치지 않고 그냥 두었다. 또한 이러한 구역이 클 때에는 다시 정목(丁目)으로 나누어 경복궁에서 가까운 쪽부터 1정목, 2정목의 순서대로 지번을 붙여 나가는 방식을 취하였다.

그리고 '통'은 '남북으로 걸쳐있는 대로에 접한 구역'에 적용하였다. 구태여 미국식으로 말하면 '스트리트'와 '애비뉴'에 해당하는 개념이 아닌가도 여겨진다. 이리하여 생겨난 것이 광화문통(세종로), 태평통(태평로), 남대문통(남대문로), 의주통(의주로), 삼판통(후암동), 한강통(한강로)의 6개소였다.

그런데 여기에서도 보듯이 광화문통이라면 몰라도 종로통이나 본정통과 같은 것은 애당초 공식지명이 아니었던 것을 알 수 있다. 종로는 어디까지나 종로였고, 본정은 그냥 본정(혼마치)이었을 뿐이었다. 그런데도 여느 사람들은 어느샌가 여기에 공공연히 '통'이라는 글자를 붙여 종로통이나 본정통이니 하는 식으로 부르곤 했던 것이다.

이러한 잘못된 습성에 대해 일본인 스스로도 문제점을 지적한 바 있었는데, 1937년에 발행된 '속 경성사화'라는 책에는 이러한 구절이 등장한다.

"'통'이라는 문자는 남북으로 달리는 도로에 한하는 것으로 1914년 4월에 제정된 것이나, 금일에는 넓은 길, 포장된 길 등의 의미로 사용되기에 이르러 동서(東西)로 달리고 있는 곳도 종로통, 황금정통, 본정통 등으로 남용되는 상태가 되었다."

이렇게 마구잡이로 길거리마다 '통'이라는 글자를 붙이다 보니, 시장통이니 극장통이니 역전통이니 하면서 자연스레 정체불명의 지명들도 속출하곤 했던 것이다.

특히, 아직도 많은 도시에도 통용되고 있는 '본정통'이라는 표현은 꽤나 고질적인 편에 속한다. 일제강점기에 일본인들이 진출한 도시마다 그네들의 본거지가 되는 구역에 가장 먼저 명명하는 이름이 바로 '본정' 즉 '혼마치'인 까닭이다. 그런데도 이러한 표현들을 아직도 우리들의 입에 달고 산다는 것은 실로 부끄러운 일이 아닐 수 없다.

요컨대 '무슨무슨 통'이라는 식의 지명은 주저 없이 지워버려도 아쉬울 것 하나 없는 그러한 이름인 것이다.

이순우 우리문화재자료연구소장

댓글 많은 뉴스

"안귀령, 총기 탈취하고 폭동 유발" 김현태, '강도미수' 고발장 접수

한동훈 대구 방문에…'엄마부대' 버스 대절했다

조갑제 "장동혁 하나 처리 못하는 국힘 의원들, 해산시켜 달라 호소하는 꼴"

TK행정통합 특별법, 법사위 제동…이철우 지사 "아직 끝나지 않아"

현대차, 새만금에 10조원 투자…흔들리는 '대구 AI 로봇 수도'