경술국치로부터 100년이 지났지만 대구 도심에는 아직도 식민통치의 상흔이 남아 있다.

대구의 식민 도시화는 1906년 일본인들과 당시 대구군수 박중양 등이 주동이 돼 읍성(邑城)의 성벽을 철거한 후 빠르게 진행됐다. 성벽의 철거는 대구 도심의 틀을 바꾸는 결정적인 요인이었다. 대구읍성이 헐린 후 읍성 안팎의 땅값 차이는 크게 줄어들었고 성 안의 행정시설을 비롯해, 상업 중심지의 대부분이 일제의 재정적 지원을 받는 일본인의 소유로 바뀌었다.

성벽이 헐린 후 그 자리에는 폭 9.1m의 사성로(四城路:동성로, 서성로, 북성로, 남성로)가 개설되었으며 대구역을 중심으로 일본인 거주지역이 형성됐고 새로운 도시 중심부로 떠올랐다. 대구역이 도심 북쪽에 입지함에 따라 서문시장 등 서남부 지역의 상업 기능이 대거 일본인들이 거주하는 북쪽으로 이동했다. 1903년 이후 철도 부설공사와 상업 등을 목적으로 대구로 들어온 일본인이 계속 늘어나면서 옛 읍성의 동쪽 외곽지를 중심으로 새로운 일본인 거주지역이 형성됐다.

구한말과 일제강점기 때 대구의 도시구조는 도심의 이동이 아닌 기존 읍성의 안쪽 지역을 중심으로 그 주변 지역으로 도심이 확장되는 형태로 변화한 것이다. 목포나 부산 등은 행정과 상업 기능이 기존 도심에서 일본인 거주지역이나 철도와 항만지역으로 이전했으나 대구에서는 일본인들이 기존 도심을 점거해 들어가는 양상이었다.

원래 대구 도심은 지금의 동성로, 서성로, 남성로, 북성로에 성벽을 쌓은 성곽도시였다. 성벽을 기준으로 성 안에 경상감영과 같은 행정관청, 종로와 같은 상업 중심지가 자리 잡았고, 성 밖 남서부의 서문시장을 중심으로 상권과 마을이 형성된 이원적 도시구조를 취했다.

이 같은 이원적 도시구조는 일본인들의 이주가 본격화되지 않은 20세기 초까지 지속됐고, 읍성 안쪽의 전통적 도시구조가 그대로 유지될 수 있었던 요인이었다.

성벽이 헐린 대구의 도시 모습은 급격히 바뀌어갔다.

경상감영이 영남포정사로 바뀌고 그 서편에 우체국이 들어섰으며 달서문 밖 인근에는 미국교회당과 프랑스 성모당이 건축됐다. 1907년 달성에 있던 헌병대본부가 선화당(현재 경상감영공원 내 위치) 건너편인 현 병무청 자리에 들어오고, 1908년 대구군의 경무소가 있던 곳은 대구 경찰서(현 중부경찰서 자리)로 바뀌었다. 무장한 헌병대와 경찰서는 대구 사람들에게 위협적인 존재였다.

읍성내 전통적인 가로망과 공간 구조도 변화의 파고를 피해가지 못했다.

1909년 경북관찰사 박중양이 옛 읍성을 십자(十字)로 관통하는 대구 최초의 십자로를 내면서 전통적인 도심 공간 질서는 여지없이 파괴돼 버렸고 자본력을 가진 일본인들의 대구 도심 장악은 더욱 심화됐다.

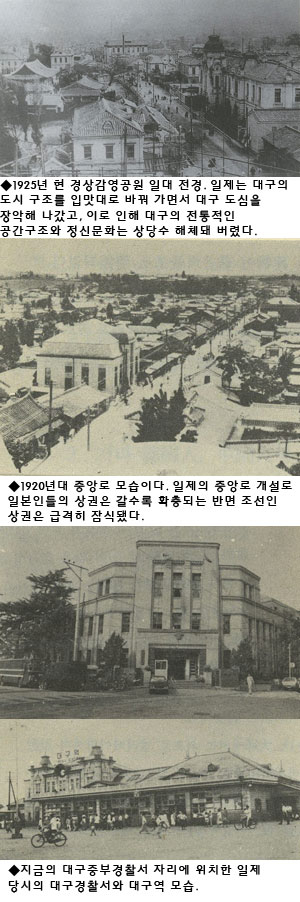

경상감영과 중영(中營), 객사(달성관), 본관(本官), 아사(衙舍), 향청(鄕廳) 등 조선시대 주요 관청이 모여 있던 대구부의 상징이자 행정 중심이 십자로가 개설되면서 대구의 전통적인 공간 구조를 무너뜨리고 정신 문화도 해체해 버렸다.

전통적인 도심이 해체된 포정동에는 경북도청, 경찰서, 농공은행, 우체국 등 외관과 구조가 생소한 식민 시설들이 세워졌다. 특히 감영의 정문인 포정문에서 기원한 포정동은 1920년에 '우에마치'로 불렸는데 감영이 있던 곳이라 국권을 빼앗기자 가장 먼저 식민 시설들이 건립됐다. 특히 감영은 선화당과 징청각(현재 경상감영공원내 위치)만 남기고 대부분 헐렸으며 1906년 감사가 업무를 보던 선화당은 일제의 침탈기관인 이사청으로 사용됐다.

또 대구농공은행이 구 산업은행 대구지점 자리에 건축됐다가 1918년 조선식산은행으로 바뀌었고 1912년에는 대구우편국이 현 위치에 들어섰다. 구 서울은행 자리에는 경제 수탈을 위해 일제가 세운 조선은행의 대구지점이 들어왔으며 경상감영은 경북도청으로 바뀌었다.

대구는 수백년 동안 성벽을 기준으로 내외 지역이 이원적으로 구분된 도시로 새로운 지역의 도시화가 어려웠다. 따라서 일본인들은 기존 도심을 장악해 나가는 방향으로 식민 도시화를 추진했던 것이다.

서문시장과 성 안쪽의 도심을 연결되는 신작로가 1912년에 개설되고 1913년에 낸 신작로로 인해 북성로 북쪽과 동성로 동쪽이 도심과 연결되면서 일본인들의 대구 도심 장악은 더욱 가속화됐다. 일본인들은 도로 주변과 인근 토지의 소유권을 계속 장악해 갔으며 조선인 상권은 자본을 가진 그들에 의해 잠식당했다.

일제는 1913년부터 1917년까지 일본인들의 거주지가 있는 칠성리와 동문 밖을 대상으로 '시구(市區) 개정사업'을 시행해 토지를 격자형으로 나누고 길을 냈다. 이 사업으로 일본인들은 경상감영 주변은 물론 오늘날의 동인동, 대구역 주변 도원동, 시장 북통까지 점거했으며 밀려난 조선인들은 구 읍성의 남부인 덕산동, 남산동 및 달성, 내당, 비산동 일대에 흩어져 살았다.

1917년 지금의 중앙로가 개설되자 일본인의 도심 장악은 극에 달했다. 중앙로의 개설로 대구역 주변의 일본인 거주지역과 구 읍성내 중심지역은 공간적으로 연결됐으며 중앙로 개설로 인한 경제적 이득은 일본인들에 고스란히 돌아갔다.

이후 중앙로는 뒤쪽의 남문 밖을 동서로 지나는 대로(현 달구벌대로)와 교차, 새로운 상권을 형성했으며 지금의 덕산동 일대는 두 대로의 교차점이었다. 이어 옛 읍성지역을 관통하는 동서 도로도 추가로 개설됐다.

1922년에 일본인들의 거주지역에서 가까운 옛 읍성 북문 안에는 일본의 전통건축 형식으로 지은 사찰 서본원사와 동본원사가 세워져 생활과 종교까지도 식민화됐다. 이 시기 일제의 의도된 도시 공간 개조와 식민 통치시설의 건축으로 대구의 도심과 공간 구조는 식민지 내륙 거점도시로서 성격을 강하게 드러낸다.

1920년대 대구는 농촌으로부터 인구가 유입되고 일본인 왕래 인구가 늘어나면서 크게 성장했다. 증가한 인구와 교통량을 수용하기 위해 대구부(大邱府)는 1922년에 가로망 정리와 대구역 이전을 골자로 하는 '대구도시계획'을 발표했지만 대구역 부근에 자리 잡고 있던 일본인들이 자신들의 상권이 크게 타격받을 것을 우려해 무산됐다. 그 대신 1924년에 대구역 앞을 동서로 가로지르는 금정통(현 태평로)이 개설돼 일본인의 상권은 오히려 확장됐다.

1937년 '조선시가지 계획령'에 따라 도심과 일본인들이 많이 살고 있던 삼덕·동인동 지역을 중심으로 격자형 가로망이 구축된 반면 조선인촌은 배수시설과 도로가 정비되어 있지 않아 악취가 코를 찌를 정도로 낙후됐다. 일제는 가로계획에서조차 차별적이었다. 1940년 이후 제2차 세계대전이 일어나면서 미 공군기의 공습에 대비한 소개도로를 만드는데 가로 정비의 중점이 두어졌다.

1945년 광복 이후 반세기가 지났다. 국치 100년을 맞아 대구 도심을 역사적인 관점에서 들여다보며 일제 폭력의 역사와 그들의 숨은 의도를 읽어낼 줄 알아야 하지 않을까.

이호열 부산대 건축학과 교수

댓글 많은 뉴스

"울릉도 2박3일 100만원, 이돈이면 중국 3번 가"…관광객 분노 후기

李대통령 "박정희 산업화 큰 업적…비판 있지만 공적 누구나 인정" [영상]

취임 후 처음 대구 찾은 이재명 대통령, 핵심현안사업 지원 의지 강조(종합)

李대통령 지지율 51.2%, 2주째 하락세…민주당도 동반 하락

장동혁, '아파트 4채' 비판에 "전부 8억5천…李 아파트와 바꾸자"