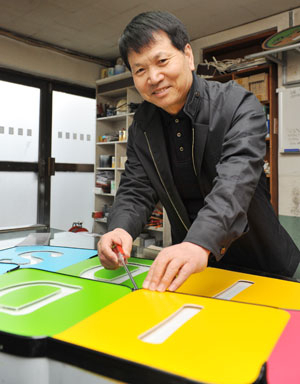

안영환(67·진영광고 대표)씨는 '간판쟁이'다. 간판 제작업자가 아니라 '간판쟁이'로 통하는 것은 그의 간판 제작이 상업상품과 예술작품 사이에 있기 때문이다. 26세 때부터 41년 동안 간판을 제작해왔지만 오직 '팔기 위한 간판'을 만들지는 않았다. 의뢰자의 마음에도 들어야 하지만, 생산자인 자신의 마음에도 들어야 했다. 그래서 그 오랜 세월 간판을 만들어오면서도 큰돈을 벌지는 못했고 사업 규모를 키우지도 못했다. 40여년 전이나 지금이나 작은 점포 하나 내놓고 간판을 만들고 있다.

1969년부터 간판을 제작했으니, 시기적으로 보자면 한국 간판업의 1.5세대쯤에 해당한다. 그러나 함석판에 페인트로 직접 그림을 그리고 글씨를 쓰던 시절부터 간판을 제작했으니 간판의 역사로 보자면 '간판 제작 1세대'라고 할 수 있다.

산업이 발달하면서 간판 분야도 변화가 많았다. 1960년대까지 주류였던 함석판은 70, 80년대 아크릴 간판을 지나 네온 간판(유리관을 자르고 구부려 글씨를 만들고 그 안에 네온 가스 혹은 아르곤 가스를 주입해 만든 간판의 통칭)으로 넘어갔다. 근래에는 '플렉스'라고 천을 북처럼 당겨서 그 안에 조명 장치를 넣는 간판이 많이 제작됐다. 플렉스 간판에 쓰는 글씨나 그림은 컴퓨터로 출력해 제작한다. 최근에는 발광 다이오드(LED) 조명을 이용해 만든 간판이 각광받고 있다.

"예전에는 간판 제작에 사람의 기술이 중요했어요. 손으로 직접 글씨를 쓰고 그림을 그려야 하니까요. 요즘은 컴퓨터로 제작하니까 사람의 기술 차이가 그다지 드러나지 않습니다. 수공업에서 기계 생산으로 넘어온 셈이지요. 예전에는 제작하는 사람에 따라 제품 수준이 천차만별이었는데 요즘은 간판 제작 기술이 많이 평준화됐습니다. 컴퓨터 안에 글씨체나 그림 자료가 많아서 손으로 그리거나 쓸 필요가 없어진 때문입니다."

그렇다고 작업자의 기술이 깡그리 무시되는 것은 아니다. 컴퓨터가 제공하는 같은 그림, 같은 글씨라도 어떤 요소를 어떻게 배치하느냐에 따라 간판의 분위기가 달라지기 때문이다.

컴퓨터가 등장하면서 페인트 통과 붓을 들고 직접 글씨를 쓰고 그림을 그리던 1세대 간판업자들은 현역에서 대거 물러났다. 나이 탓도 있지만 컴퓨터에 지레 겁을 먹은 면도 있었다. 컴퓨터가 '기술을 평준화'시키는 바람에 전문가의 가치가 퇴색한 것도 은퇴의 한 이유였다. 안영환씨는 40여년 간판 제작의 유행과 가격, 기술이 변하는 동안에도 제작 현장을 떠나지 않은 몇 안 남은 사람이다.

"처음 간판 제작을 시작할 때는 적성에 안 맞다는 생각도 했습니다. 사람들 왕래가 많은 시내에서 온통 페인트 묻은 옷을 입고 일하자니 젊은 시절엔 부끄럽기도 했어요. 멋쟁이들 사이에서 페인트가 덕지덕지 묻은 옷에, 사다리까지 들고 다녔으니 멋있는 직업은 아니었죠. 그만두고 다른 일을 할까 고민도 했고요. 그렇게 하루 이틀, 일년 이년이 지나갔고 결혼하고 자식도 생기니 그만둘 수 없었지요."

현장을 떠나지 않은 덕분일 것이다. 일흔을 바라보는 사람이지만 안영환씨는 아무리 많이 잡아도 50대 중반의 남자로 보였다.

"즐겁게 일을 합니다. 안 할 수 없는 일이고, 이왕 하는 일 즐겁게 하자고 마음먹었지요. 즐겁게 일을 하다 보니 성과도 있었습니다. 주문도 많이 받았고 잘 만든다는 칭찬도 많이 들었지요."

1988년 전국 우수광고물 전시회에서 '횡간판 부문' 최우수상인 내무부 장관상을 받기도 했다. 실력이 뛰어난 만큼 단골도 꽤 많았다.

41년 동안 일하면서 대구의 이름난 간판도 많이 제작했다. 대구백화점, 대보 백화점, 미도백화점, 무궁화 백화점 간판을 제작했고, 백화점의 바겐세일 현수막이나 행사 현수막은 단골로 주문 받아 제작했다. 밑그림 없이 쓱쓱 그림을 그렸고, 글씨 역시 밑그림 없이 써도 정해진 크기에 균형을 딱 맞춰 반듯하게 써냈다. 사람 손으로 쓰기 어렵다는 명조체 글씨에도 일가견이 있다는 평가도 받았다.

"길거리 간판을 두고 말들이 많지만 사실 대구의 간판은 세련된 편입니다. 몇해 전만 하더라도 부산이나 대전의 간판은 볼 만한 게 드물었지요. 특히 부산의 간판은 힘차지만 지나치게 크고 거친 면이 있었어요. 간판에도 그 도시의 분위기가 묻어나는가 봅니다."

'불경기일수록 간판이 잘된다면서요? 아무래도 폐업도 많고, 개업도 많지 않은가요?'

"경기가 좋아야 간판도 잘됩니다. 불경기 때는 간판을 그대로 두고 업종만 바꾸기도 하고, 간판 주문해놓고 돈을 지불하지 않고 가버리는 사람도 있어요. 경기가 나쁘면 말도 많고 탈도 많습니다."

세월이 바뀌면서 개업하는 업종도 많이 변했다. 한때 주문이 많던 시계 수리점, 전자오락실, 사진관 등은 사라졌고, 최근에는 노래방과 휴대폰 판매점 간판 주문이 많이 늘어났다고 했다.

수작업은 컴퓨터 제작으로 변했고 예술과 상업 사이에 미묘하게 걸쳐 있던 간판 제작은 '상업' 쪽으로 굳어지고 있다. 변하지 않은 것이 있다면 '좋은 간판의 기준이 없다'는 것이다. 주문하는 사람의 취향과 소비자의 연령, 판매품의 종류에 따라 좋은 간판은 달라지기 때문이다. 허름한 밥집 간판은 허름해야 그럴듯하고 세련된 카페 간판은 또 세련돼야 제맛이다.

"또 변하지 않는 것이 있습니다. '튀는 간판보다 은근한 간판이 좋다'는 것이지요. 일견 튀는 간판이 눈에 띌 것 같지만 사람들 머리에 오래 각인되는 간판은 튀는 간판이 아니라 은근히 와 닿는 간판입니다."

그는 튀는 건물에 튀는 간판, 온통 간판으로 뒤덮인 건물은 홍보 효과는커녕 공해가 될 뿐이라고 강조했다. 간판이 아니라 숫제 오물이 덕지덕지 붙어 있는 것처럼 보여 오히려 눈에 띄지 않는다는 말이었다. 실제로 그가 제작한 간판들은 대체로 '단정하다'는 느낌을 주었다.

안영환씨는 시종 꼿꼿한 자세로 앉아 이야기했다. '등이 참 꼿꼿하시네요' 했더니, "키 작은 사람은 허리가 꼿꼿해야 한다. 작은 키에 등까지 구부정하면 더 작아 보이지 않겠나"고 했다. 경남 밀양의 가난한 농가에서 태어나 객지에서 한 우물만 파고 살아온 사람에게 썩 어울리는 대답이었다.

조두진기자 earful@msnet.co.kr

사진: 정운철 기자 woon@msnet.co.kr

댓글 많은 뉴스

"울릉도 2박3일 100만원, 이돈이면 중국 3번 가"…관광객 분노 후기

李대통령 "박정희 산업화 큰 업적…비판 있지만 공적 누구나 인정" [영상]

취임 후 처음 대구 찾은 이재명 대통령, 핵심현안사업 지원 의지 강조(종합)

李대통령 지지율 51.2%, 2주째 하락세…민주당도 동반 하락

장동혁, '아파트 4채' 비판에 "전부 8억5천…李 아파트와 바꾸자"