'1도(都) 1명산'도 흔한 일은 아니다. 한 군(郡)에서 20여개 명산을 거느리고 있다면 그 도시의 축복이라고 할 만하다.

거창은 가야산, 덕유산의 중심부에 위치한다. 북동쪽은 가야산, 매화산에 어깨를 내주고 서쪽으로는 덕유산에

너른 품을 내주고 있다. 거창은 중남부 지역 최고의 명산들 품에서 산세를 균분하며 무게중심을 이룬다.

88고속도로를 따라가다 보면 좌우로 늘어선 봉우리들을 만난다. 산들은 합천을 넘어서면서 산군(山群)을 이룬다.

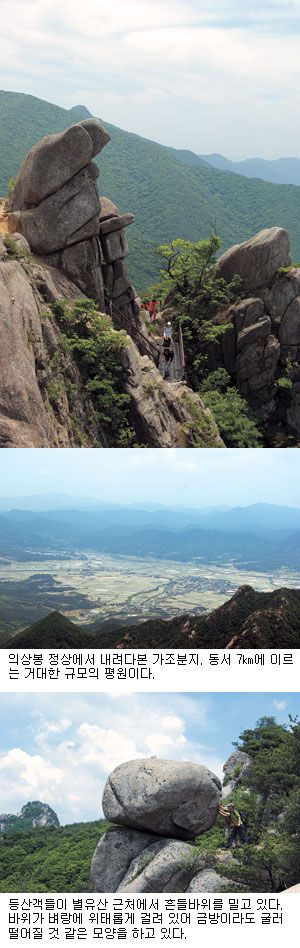

금원-기백, 황석-거망, 오도-미녀봉, 흰대미-양각산 같은 준령들이 산너울을 이루며 도열해 있다. 백두대간을 든든히 떠받치는 이 마루금들은 1,000m급 봉우리만 20개가 넘는다. 거창의 한가운데서 무게중심을 이루며 가조분지를 넉넉하게 품고 있는 산이 있으니 바로 별유산, 의상봉이다.

도연명은 무릉에서 도화선경을 발견하고 그 감흥을 '무릉도원'이라고 적었다. 이백도 '산중문답'(山中問答)에서 도화유수(桃花流水)를 본 후 그 소회를 '별유천지 비인간'(別有天地 非人間)이라고 읊었다. 이백의 노장 시풍의 최고 표현을 집약한다면 단연 '별유'(別有)를 들 만하다. 거창에서 별유산과 만난 건 행운이다. 그 이름을 따라 산중에서 이백의 시상과 만나게 될지도 모르기 때문이다.

#신라의 고승 의상대사가 수도한 곳

의상봉은 신라의 고승 의상(義湘)대사가 참선한 곳이라는 뜻에서 이름을 얻었다. 그의 유명한 도반이었던 원효가 해골수로 갈증을 풀다 돈오불(頓悟佛)하여 신라에 남아 대중불교를 크게 떨칠 때 의상은 당 유학 후 화엄의 초조(初祖)로 우뚝 서게 되었다.

그가 어느 때 이곳에 어떤 인연으로 체류하게 되었는지 모르지만 자기 이름을 내 산 이름을 짓고 곳곳에 행적을 남긴 것을 보면 그가 이곳을 지나는 길에 임시거처로 삼은 것 같지는 않다.

의상을 매료시킨 산의 숨은 매력을 찾아 취재팀은 거창으로 차를 몰았다. 망종(芒種)을 살짝 넘긴 들판엔 모내기 준비에 한창이다. 뙤약볕에 허리를 굽힌 촌로들을 보니 그들의 노동을 비껴선 우리의 산행길이 유흥처럼 느껴져 괜스레 멋쩍어진다.

등산로는 주차장-마장재-별유산(우두봉)-의상봉-고견사-주차장으로 돌아오는 원점 회귀코스. 느린 걸음으로도 4시간이면 충분하다. 마장재까지는 경사로의 연속. 등산로는 모자가 필요 없을 정도로 숲이 우거져 있다. 1시간여 만에 마장재 안부(鞍部)에 올랐다.

마장재는 비계산, 합천 가야면, 의상봉으로 통하는 고갯길. 이미 1천고지에 육박하는 높이다. 여기부터 거창 산들의 본격적인 조망이 펼쳐진다. 88휴게소 쪽 비계산은 '날으는 닭'(飛鷄) 이름처럼 역동적인 산세로 산꾼들을 유혹한다. 양 옆으로 펼친 날갯죽지의 각(角)이 금방이라도 홰를 치며 날아오를 것 같은 형국이다.

#온갖 군상의 바위들, 수려한 자태 뽐내

별유산의 숨겨진 비경 중 하나는 빼어난 암릉미. 코끼리바위, 흔들바위 등 온갖 군상들의 바위들이 각기 미감(美感)을 뽐낸다. 의상의 법력에 감화되어서일까. 이곳 바위들은 모두 모나지 않고 두루뭉술하다. 서로 할퀴던 거친 요철(凹凸)들은 둥글고 낮게 몸을 낮췄다.

고개 삼거리를 지나 일행은 별유산으로 향한다. 별유산은 소의 머리를 닮았다 하여 '우두봉'(牛頭峰)으로도 불린다. 하지만 어디서도 우두의 형태는 잘 감지되지 않는다. 들머리 식당 주인은 "주차장에서 바라보면 선명한 소머리 형태가 나온다"고 귀띔한다.

별유산에서 북쪽으로 곧장 직진하면 매화산-남산제일봉으로 이어진다. 지금은 자연휴식년에 묶여 눈으로만 능선을 더듬을 수밖에 없어 아쉽다.

별유산에서 한 굽이를 돌아 나온다. 오늘 하이라이트 의상봉과 만난다. 소뿔처럼 날렵한 암봉 위로 철 계단이 사면을 따라 이어진다. 의상봉(1,032m)은 별유산(1,046m)보다 높이가 낮다. 그럼에도 의상대사의 후광과 최고의 암릉미, 상징성을 바탕으로 주봉을 꿰찼다. 층계를 따라 오른다. 계단은 모두 209개.

가쁜 호흡을 요구하던 봉우리는 마침내 정상을 내준다. 탁 트이는 조망, 이백의 '별유' 선경이 서서히 베일을 벗는다. 제일 먼저 녹색 융단처럼 펼쳐진 가조분지가 시선을 간지른다. 분지 끝자락엔 미녀봉이 서쪽으로 곧게 누운 미녀의 선을 그려냈다.

서북쪽엔 지리산 반야-천왕봉 능선과 덕유산 자락이 옅은 연무 속에서 산너울을 그렸다. 명불허전(名不虛傳)이라더니 '거창의 산에 실패가 없다'는 금언을 현장에서 입증해 보인다.

# '고견사' 천년된 은행나무 우람한 자태

일행은 다시 고견사(高見寺)로 하산 길을 잡는다. 고견사는 신라 때 최치원이 머무르며 수도한 도량으로 알려져 있다. 절 앞마당엔 고운(孤雲)이 심었다는 천년 된 은행나무가 우람한 자태를 자랑한다. 뒤꼍 불상을 수호하려 자꾸 키를 키우다 보니 지금은 30m에 육박한다고 한다.

대웅전 옆 샘터엔 청정수가 천년세월을 비껴 맑게 흐른다. 고견사 동쪽에 '쌀굴'이라는 토굴이 있다. 의상대사가 정진할 때 수도에 전념하라고 쌀이 솟아 나왔다는 전설이 서린 곳. 전설의 내용상 가지산의 쌀바위, 일본 아소산의 미총(米塚)과 서로 맥이 닿아 있다. 이 굴은 고견사 폭포, 은행나무와 함께 고견사 3대 명물로 통한다.

관광객들을 위한 절측의 배려도 이런 사연들만큼 따뜻하다. 여느 절처럼 절 밖으로 길을 내 승속(僧俗)을 인위적으로 구획하지 않고 경내를 그대로 관통시켜 절과 사람과 자연이 하나로 어울리도록 배려했다. 아마 성속(聖俗)을 구분하지 않고 불가와 유학의 경계를 넘나든 두 현인의 '고견'이 사찰 공간에 반영됐기 때문일 것이다.

글'사진 한상갑기자 arira6@msnet.co.kr

댓글 많은 뉴스

"참 말이 기시네" "저보다 아는게 없네"…李질책에 진땀뺀 인국공 사장

[인터뷰]'비비고 신화' 이끌던 최은석 의원, 국회로 간 CEO 눈에 보인 정치는?

장동혁 '만사혁통' 카페 가입시 사상검증? "평소 한동훈 부르는 호칭은?"

김어준 방송서 봤던 그 교수…오사카 총영사에 이영채 내정

나경원 "李 집착한 책갈피 달러 밀반출, 쌍방울 대북송금 수법"