이제 대왕산을 오를 순서지만, 갈재는 아무래도 이 정도로 지나치기 찜찜한 고개다. '갈마리' '갈지(리)' '갈재(고개)' 하는 이름들이 너무 궁금하기 때문이다.

무엇보다 흥미로운 것은 '갈마리'라는 마을 이름이다. 도대체 '마리'가 무엇이기에 마을을 그렇게 부르는 것일까. '마리'라 불리는 마을은 다른 곳에서도 더러 발견되니 호기심이 더 커진다. 청도 금천면에는 '섶마리'라는 마을이 있고, 매전면에는 '북마리' '말마리'가 있다. 저게 대체 무얼 뜻하는 것일까?

종국에는 방언학자들이 설명할 몫이겠지만, 아마추어 눈에 '마리'는 '말리'와 같은 것 아닐까 싶었다. 두 말을 옮긴 한자가 꼭 같이 '旨'(지)인 게 이 추론의 단서다. '섶마리'가 '薪旨'(신지), '북마리'가 '北旨'(북지)로 표기되는 동시에, 다른 지방에서 간혹 보이는 '띠말리'라는 동네는 '茅旨'(모지)로 나타나기 때문이다.

그렇다면 '마리' '말리'는 경상도 방언에서 '만댕이'와 같은 말이 될 듯하다. '만댕이'에서 '말랭이'로 변했다가 '말리'를 거쳐 '마리'로 변용돼 나왔을 수 있어 보이는 것이다. '말리'의 다른 용례로는 얼마 후 살필 '마당말리'라는 지명도 있다.

이렇게 어떤 말 뒤에 붙어 쓰일 때의 '만댕이' '말랭이'는 '무엇 무엇의 위'를 가리킬 때가 있고, '(뭣뭣 닮은) 꼭대기'를 의미할 수도 있는 듯하다. 거기다 우리 마을 이름들은 땅 이름을 그대로 따 사용하는 경우가 흔하다. 그러니 '마당말리'는 '마당같이 평평한 (땅의 상부에 있는) 고개'이면서 '그런 고개 아래에 있는 마을'이 될 수 있을 것이다. '띠말리'는 '띠가 많은 땅(띠밭·茅田)의 위에 있는 지형' 혹은 '그런 고개 아래의 동네'일 수 있을 듯하다.

그럴 때 '말랭이' '말리' '마리'라는 것이 어느 길의 꼭대기라면 그건 고개(고갯마루)가 될 터이다. 다른 말로는 '재'다. 다만 '말리' '마리'가 이름으로 쓰인 고개는 마을 인접한 나지막한 것 아닐까 싶다. 여러 용례에서 오는 느낌이다.

그러면, '마리' '말리'는 왜 '旨'(지)로 표기된 것일까? 자전을 찾아 아무리 맞춰 봐도 한자의 뜻으로는 그럴싸한 게 없다. 그렇다면 혹시 우리말을 음 그대로 기록하기 위해 차용된 글자인 것은 아닐까? 예부터 한자의 음을 빌려 소리 나는 대로 우리 지명을 표기하는 일이 많으니 그것 또한 염두에 둬야 할 가능성이다.

만약 이것도 그런 경우라면 '旨'는 '재'(고개)라는 말을 기록하기 위해 음을 차용한 한자일 가능성이 있어보인다. 그렇다면 '갈마리'는 '갈재'(갈고개)와 같은 말이고, 그걸 한자를 빌려 표기하다 보니 '갈지'가 된 셈이다. 거기다 里자를 붙이면서 '갈지리'라 했을지 모른다.

이 부분에서, '지'와 '재'는 음이 다른데 서로 어떻게 통했겠느냐 할지 모르나, 한자 음이 지금같이 정해진 게 그리 오래 안 됐음을 알면 의문은 해소될 터이다. 일부에서는 한자 음을 통일시키기 위해 발음기호로 만든 게 훈민정음이라 주장하는 경우까지 있음을 상기할 일이다. 그 옛날에는 '旨'가 '재'로 읽혔을 수 있다는 뜻이다.

하지만, 이러고도 여전히 남는 의문은 '갈'에 관한 것이다. 이를 두고 한자에 연연해 "칡(葛)이 많은 곳이어서" 이런 이름이 붙었으리라 판단하려 드는 것은 아무리 봐도 난센스다. 옛 농부들이 입에 익은 '칡'이란 말을 던져두고 이 시대 대학생들조차 쉽게 못 알아듣는 '갈'이라는 어려운 한자 용어를 썼을 가능성은 없어 보이기 때문이다. 옛 기록에는 '乫'(갈)로 나온다고 하니, 여느 지명들처럼 자연 형성된 순수 우리말 이름일 가능성이 높다.

'갈'을 밝히기 위해서는 '갈지리'라는 마을이 청도뿐 아니라 재 너머 경산에도 있다는 사실을 주목할 필요가 있을지 모른다. 또 갈재의 남쪽에 '藍田'(남전)이란 마을이 있고 북쪽에 '藍谷里'(남곡리)가 있으니, 이것 또한 우연일 뿐인지 궁금하다.

갈재(갈고개)를 출발해 오르다 보면 산길은 얼마 후 평평한 쉼터에 닿는다. 해발 390m 정도로 읽히는 곳, 앞서 12㎞에 걸쳐 이어져 온 300m대 능선의 상징적 종점으로 봐도 좋을 만한 지점이다. 거기서는 지난번 그 농장에서 본 것 같은 거목 한 그루가 산꾼을 기다린다. 그 아래 앉았다 하면 일어서기 싫어지는 귀한 정자나무다.

그 지점은 그러나 기맥 마루금 위에 있는 건 아니다. 60여m(높이 기준) 더 올라가야 닿는 기맥 상의 448m봉서 남동쪽으로 갈라져 나온 지릉 위의 한 지점이다. 갈재서 그 봉우리로 바로 쳐 오르기가 버겁다 보니 옆구리를 감아 이 쉼터로 우회하는 것이다.

기맥 종주객이 아닌 일반 등산객들은 448m봉서 내려서는 이쪽 지릉을 주로 탄다. 그 끝이 김전리(金田里) 마을 입구여서 일대 산줄기를 환종주하고 원위치로 돌아오는 데 유리하기 때문이다. 김전리~대왕산~큰골산(641m봉)~도태재(345m)~학일산(693m)~김전리가 그 코스다.

저 쉼터를 거쳐 448m봉에 오르면 대왕산 가는 길은 거의 절반 걸은 셈이다. 갈재서 대왕산 오르는 데 총 70여 분 걸린다고 보면 시간상으로도 그 중간 즈음에 해당하는 곳이 448m봉이기 때문이다. 전에 헬기장이었던지 상부가 평평히 닦여 있다.

이 봉우리 다음에 만나는 오르기 힘든 구간은 567m봉이다. 오르다 보면 마치 그게 대왕산 정상인 양 솟아 보일 정도다. 이것만 거치면 10분 이내에 정상에 설 수 있다.

대왕산은 '大王山'이라 기록되고 '大旺山'으로도 나타나는 해발 606m봉이다. 사람 따라 다른 전설을 들려줬으나, '백두대왕' '팔공대왕' 하는 무속의 사례까지 종합해 보건대 '대왕'은 산신(山神)의 별칭이 아닐까 싶은 생각이 들었다.

일대서 오랜 세월 이 산을 우러른 까닭도 그것 아닐까 싶었다. 주변에 더 높은 봉우리들이 있는데도 굳이 이걸 최고봉이라 확신하는 연유도 그랬다. 딴 봉우리들은 제쳐 두고 모두들 꼭 이것 위에 올라 기우제를 올린 것도 그래서일 수 있다. 경산 남산면 남쪽에 동서로 길고 높게 솟은 비슬기맥이 주는 신령스런 느낌의 중심에 섰으니 산신의 땅이라 느낄 만했을지 모른다.

대왕산은 일대의 일상과도 인연 깊은 산이라 했다. 산 남쪽 기슭 '못안' 마을(청도 김전리) 어르신들은 "대구비행장서 비행기 뜨는 것이 보일 만큼 높고 전망 좋아 옛날 학생들의 단골 소풍 장소였다"고 했다. 경산 남산에선 광복 직전 마을사람들이 이 산을 의지 삼아 '죽창의거'를 일으켰다고 해서 특히 애착 가는 듯했다.

소문대로 봉수대가 있었던지 대왕산 꼭대기는 제법 널찍하게 닦이고 축대도 쌓여 있다. 그러나 관리가 안 돼 잠깐 앉아 쉴 마음조차 나지 않을 정도로 어수선하다. 간벌이 안 돼 그 좋다는 주변 조망도 완전 깜깜이다. 경산시장 이름으로 된 정상표석은 화가 난 누군가의 발길에 차인 듯 거꾸러져 있었다. 606m봉을 641.2m라 새겼으니 그럴 만도 했다.

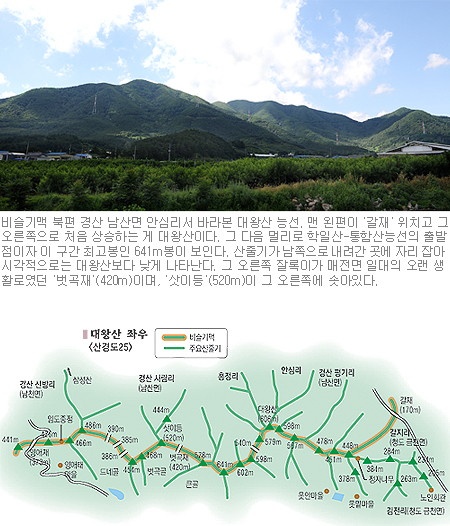

그 표석이 가리킨 641m봉은 대왕산서 30여 분 더 가야 도달한다. 그리고 이 구간 최고봉은 대왕산이 아니고 바로 저 641m봉이다. 그걸 지나면 비슬기맥은 420m재(벗곡재)로 떨어졌다가 해발 373m의 최저점 '잉애재'까지 가라앉기 때문이다. 갈재~잉애재 사이 비슬기맥서는 대왕산~641m봉 사이 1.25㎞가 최고능선이고, 그 중에서도 최고점은 641m봉인 것이다.

하지만 641m봉은 높기만 할 뿐 외졌고 정상부 또한 작다. 최고점 부분은 몇 사람이 동시에 올라서기조차 비좁다. 기맥 등산로마저 거기 도달하자마자 바로 급격히 하강해 버린다. 울긋불긋 나붙은 등산 시그널들이 위상을 느끼게 할 뿐, 여기가 최고점이노라 티 내는 것 또한 전혀 없다. 훨씬 낮은 606m 대왕산에 일대 상징적 봉우리의 지위를 내준 것도 이 탓일 수 있다.

그러나 외지고 덩치가 작아도 641m봉은 최고봉으로서의 역할만은 묵묵히 해낸다. 최장 12㎞에 달하는 긴 능선을 두 개나 가진 큰 산덩이를 거기서 남쪽으로 분기시켜 보냄으로써 일대 지형을 구획하는 게 그것이다. 겉모습에선 밀리더라도 산줄기 물줄기 흐름에선 대왕산과 비교 안 되게 중요한 게 641m봉인 셈이다.

이뿐만 아니라 가지능선으로 이어가는 남쪽 흐름을 중심으로 보면 641m봉이 결코 작은 게 아님도 드러난다. 평평하게 이어가는 정상부 능선이 상당히 긴 것이다. 그러한 남쪽 흐름에서 봐 이 봉우리에 붙여진 이름은 '큰골산'이라고 했다. 그 남릉 위의 인접 644m봉 등과 함께 그 서편 기슭 '큰골'의 외곽을 형성하기 때문이다. 큰골은 금천리 마당말리 마을의 일부다.

글 박종봉 편집위원

사진 정우용 특임기자

![[단독]휴학 중 또 입학?…포항 한 대학 '학과 충원율 높이기' 의혹](https://www.imaeil.com/photos/2025/12/17/2025121715021378358_l.jpg)

댓글 많은 뉴스

장동혁 대표 체제 힘 실은 TK 의원들

李대통령, 이학재 겨냥? "그럼 '사랑과 전쟁'은 바람피는 법 가르치나"

장동혁 "당명 바꿀 수도"…의원 50여명 만나며 '쇄신 드라이브'

李대통령 "내가 종북이면 박근혜는 고첩…과거 朴정부도 현금지원했다"

李대통령 지지율 54.3%로 소폭 하락…전재수 '통일교 의혹' 영향?