대형마트들은 스펀지처럼 지역 자금을 흡수한다. 그러나 스펀지가 그렇듯 빨아들인 돈은 쥐어짜기 전에는 절대 흘러나오지 않는다. 때문에 대형마트를 통한 소비는 지역 경제로 환원되거나 생산으로 이어지지 않는다. 매년 1조원을 훨씬 넘는 소비가 대형마트에서 이뤄지지만 지역의 내수시장은 침체의 늪에서 빠져나오지 못하는 이유다. 전문가들은 지역 자금의 역외 유출은 지역의 돈줄을 바짝 말리고, 만성적인 자금난과 불황으로 인한 피해는 고스란히 지역 중소기업과 영세 자영업자가 입게 된다고 지적한다.

◆줄줄 새는 지역 자금

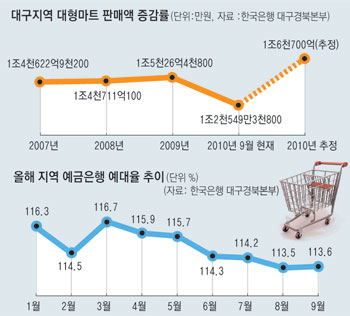

지역의 대형마트들은 올해 사상 최대 매출을 기록할 전망이다. 동북지방통계청이 발표한 '9월 대구·경북 대형소매점 판매동향'에 따르면 9월 대구 지역 20개 대형마트의 판매액은 1천642억8천400만원으로 전월에 기록한 1천400억9천300만원보다 17.3%가 증가했다. 지난해 같은 기간에 비해서는 22.3%(299억9천600만원)나 늘었다. 올 들어 대형마트의 매출 증가 규모를 감안하면 매출액은 사상 최고점을 찍을 가능성이 크다. 올 들어 9월까지 대형마트의 판매액은 1조2천549만3천800만원으로 지난해 같은 기간에 비해 11.8%나 늘어났다. 이런 추세만 유지해도 올 연말에는 1조6천700억원 수준에 이를 것으로 추산된다. 이는 지난해 판매액 1조5천26억원보다 1천억원 이상 증가한 수준이다.

그러나 지역민들의 지갑에서 나온 자금은 고스란히 역외로 빠져나가고 있다. 대구시가 지난 7월 이마트와 홈플러스 롯데쇼핑프라자 등 지역의 대형마트 17곳을 대상으로 대형마트들의 지역 기여도를 조사한 결과에 따르면 신세계이마트가 지역 은행에 맡겨둔 자금의 평균 잔액은 7억원이며, 홈플러스는 평균 잔액이 고작 1천만원에도 못 미쳤다. 지난해 신세계이마트와 홈플러스는 대구에서 각각 6천651억원과 6천34억원의 매출을 올린 점을 감안하면 평균 잔액이 매출액의 0.1%에도 못 미치는 셈이다. 지역 기업 및 농가를 돕기 위한 지역 생산품 구입액도 4천38억원으로 2008년 4천187억원보다 149억원이 오히려 줄었다.

대구시는 지역 대형마트들의 총 매출액 가운데 대구 거주직원의 임금과 지역 기업의 납품금액, 지역은행 예치금, 지방세 등을 뺀 7천억원 가량이 역외로 유출되는 것으로 보고 있다. 영업 이익의 사회 환원도 미미한 수준이다. 대형마트들은 지난해 희망배달과 문화 공익사업 등으로 11억원을 지역에 내놨다. 그러나 대형마트들의 영업이익률을 10%만 잡아도 순이익이 1천400억원이 넘는다.

◆자금 역외 유출에 지역경제 고사 우려

지역 자금의 역외 유출은 지역 중소기업과 영세 상공인을 금융의 사각지대에 내몰 가능성이 크다. 호주머니가 마른 지역민들이 저축을 줄이면 당장 예금은행들은 대출을 해줄 여력이 떨어지게 된다. 따라서 지역의 금융회사에서 돈을 빌려써야하는 중소기업과 영세 상공인들에게는 큰 타격이다. 실제 지역 자금이 '동맥경화' 상태라는 사실은 지역 예금은행의 예대율에서도 나타난다. 예대율은 금융회사가 조달한 자금을 대출에 얼마나 운용했는지 나타내기 때문에 지역의 자금 환류 상태를 엿볼 수 있다.

대구경북 지역 예금은행의 예대율은 올 들어 떨어지는 추세다. 한국은행 대구경북본부에 따르면 1월 116.3%를 기록했던 예대율은 3월 116.7%에 이어 6월 114.3%, 8월 113.5%, 9월 113.6% 등 감소 추세다. 김한규 계명대 경제금융학부 교수는 "자금의 역외 유출이 심화될수록 지역 금융회사들도 위축되고, 지역 기업들은 돈을 구하기가 점점 힘들어진다"며 "특히 중소기업이 전부인 대구는 자금 압박으로 인한 충격파가 훨씬 크다"고 우려했다.

◆지역의 '연인'이 필요하다

미국과 일본 등 선진국에서 지역의 돈이 지역에서 돌 수 있도록 제도적 장치를 마련하고 있다. 프란시스 무어 라페의 '살아있는 민주주의'에 따르면 미국 워싱턴주에 있는 인구 6만7천 명의 도시 벨링햄에서는 '지역의 연인이 되자'는 캠페인이 활발하다. '지역적으로 사고하고, 지역의 것을 사고, 지역 사람이 되자!'는 것. 지역민의 업체에서 쓴 1달러가 대기업 체인에서 낸 1달러보다 지역 경제활동에 3배 이상 기여한다는 게 이유다.

금융공익성이나 환류 촉진을 위해 미국은 1970년대부터 '지역재투자법'(CRA·Community Reinvestment Act)을 시행하고 있다. 미국 위스콘신주의 경우 금융회사가 지점을 신설하려면 해당 지역의 취약계층에 대한 금융서비스와 지역사회 공헌도, 지역 대출장려 등에 대한 심사를 통과해야한다. 일본도 일본판 '지역재투자법'인 '금융평가법'의 법제화 운동이 꾸준히 이어지고 있다.

전문가들은 단순 유통에만 머무는 대형마트들의 영업행태는 지역 경제에 전혀 도움이 되지 않는다고 지적한다. 고용의 질이 낮은데다 이들의 투자가 소비로 이어지고, 생산을 활성화시키는 효과가 전혀 없다는 것이다. 실제 이마트나 홈플러스에서 고용한 지역 인력은 대형마트 전부를 합쳐도 1천350여 명에 불과하다. 이마저도 매장 관리나 캐셔 등 저임금 인력이 대부분이다.

김영철 계명대 경제금융학부 교수는 "대형마트를 통해 경제적 효과가 나려면 지역 고용을 흡수하고 지역 물건들을 집중적으로 팔아야 한다"며 "특히 지역에서 번 돈을 지역에 순환시킬 수 있도록 관련 기구를 신설하고 지역 공헌사업을 확대하는 등의 제도적 장치가 절실하다"고 말했다.

장성현기자 jacksoul@msnet.co.kr

한윤조기자 cgdream@msnet.co.kr

댓글 많은 뉴스

李대통령 지지율 54.3%로 소폭 하락…전재수 '통일교 의혹' 영향?

'국비 0원' TK신공항, 영호남 연대로 뚫는다…광주 軍공항 이전 TF 17일 회의

李대통령 "내가 종북이면 박근혜는 고첩…과거 朴정부도 현금지원했다"

김어준 방송서 봤던 그 교수…오사카 총영사에 이영채 내정

버스 타곤 못 가는 대구 유일 '국보'…주민들 "급행버스 경유 해달라"