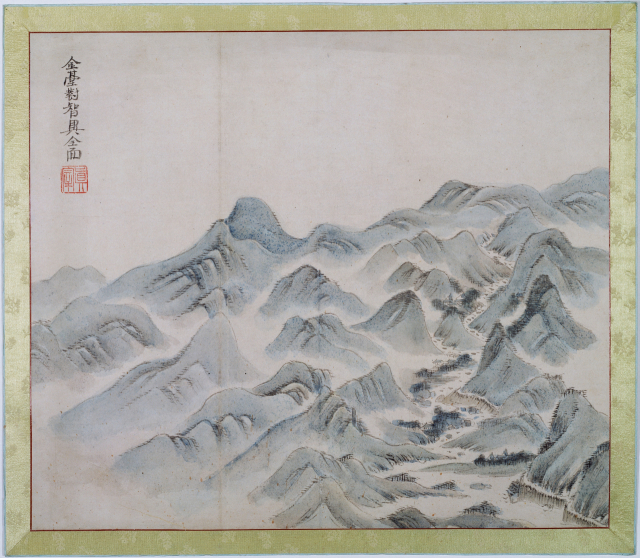

웅장한 지리산 영봉(靈峰)이 한 눈에 들어오는 제일의 전망대는 경남 함양의 금대암이다. 금대, 금대사라고도 하는 금대암은 신라 태종무열왕 3년(656년) 창건되었다고 하는 지리산 일대의 가장 오래된 사찰 중 하나다. 김윤겸(1711~1775)은 금대암에서 바라본 지리산을 그렸다. 화면에 '금대대지리전면'(金臺對智異全面)으로 제목이 있고 주문방인 '진재'(眞宰)가 찍혀 있다.

진재 김윤겸은 겸재 정선의 진경산수를 이어받은 화가들 중 개성적 회화미가 뛰어나고 이전에 그려진 적이 없던 곳을 회화적 경관으로 탄생시킨 점에서 으뜸으로 꼽을만하다. 정선 이후 우리 산하 곳곳이 그림화 되었지만 서울, 금강산, 관동지역이 대부분이다. 이렇게 멋진 지리산을 비롯해 합천 홍류동과 해인사, 부산 몰운대와 태종대 등 영남의 명승지가 그림으로 남은 것은 김윤겸이 진주에서 함안 쪽으로 가는 길에 있는 소촌역 찰방으로 근무(1765년)했기 때문이다.

화가가 어떤 산을 마주해 한 장면으로 전체를 그리려면 대단한 관찰력과 요약력이 필요하다. 지리산처럼 5개 군에 걸쳐 있고 109코스로 등산로가 열거되는 깊고 큰 산은 더욱 그렇다. 이 그림의 큰 매력은 우아하고 가늘면서도 단호한 윤곽선의 봉우리들이 연운(煙雲) 사이에서 오묘한 푸른색으로 떠오르는 담채의 신비와 세필의 점획이다. 조선 화가들은 담채의 도사일 뿐 아니라 세필의 천재이다. 검소를 높은 가치로 삼은 양반사대부들의 감상화는 화려한 원색을 꺼렸을 뿐 아니라 크기에 있어서도 낭비를 경계해 큰 그림이 많지 않다. 화가들은 작은 화폭에 그려야 할 것은 다 그려야 했으므로 세필에 숙련되지 않을 수 없었다. 오른쪽 아래 계곡 입구 산봉우리의 짧은 세로선 하나와 가로선 하나는 한 그루 낙락장송이다.

골짜기의 하얀 연운은 마천루의 아득한 산기(山氣)이고 화면의 3분의 1이나 차지하는 위쪽 여백은 지리산이 품은 산 속의 하늘이다. 남명 선생이 회갑의 나이에 천왕봉이 보이는 산청으로 이사해 산천재(山天齋)를 지은 뜻은 하늘을 품은 지리산처럼 안으로 하늘의 덕을 내면에 쌓고 밖으로 산처럼 우뚝한 군자로 살아가려는 다짐이었다.

금대에서 지리산을 그렸지만 연이은 봉우리의 실루엣이 파노라마처럼 이어지는 실제의 시각대로 그리지 않았다. 산은 대물(大物)이기 때문에 멀리 떨어져서, 산 아래에서, 산 위에서 관찰하는 세 가지 방법인 삼원(三遠)으로 그려야 한다고 중국 북송의 산수화가 곽희의 '임천고치'에 나온다. 멀리서 전체모습을 보는 것은 평원(平遠)의 시각이다. 우뚝한 봉우리는 아래에서 올려다본 고원(高遠)으로, 봉우리들이 중첩된 깊이는 높은 곳에서 하나하나 내려다보는 심원(深遠)으로 그린다. 지리산을 돌아다니며 올려다보고, 천왕봉에 올라가 내려다 본 뭇 봉우리를 금대에서 마음의 카메라로 한 폭에 다 담았다. 국토기행을 그림으로 옮긴 진경산수는 인문지리의 꽃이다.

미술사 연구자

댓글 많은 뉴스

"참 말이 기시네" "저보다 아는게 없네"…李질책에 진땀뺀 인국공 사장

李대통령 지지율 54.3%로 소폭 하락…전재수 '통일교 의혹' 영향?

[인터뷰]'비비고 신화' 이끌던 최은석 의원, 국회로 간 CEO 눈에 보인 정치는?

'李 대통령 질타' 책갈피 달러에…인천공항사장 "무능집단 오인될까 걱정"

李대통령 "종편, 그게 방송인지 편파 유튜브인지 의심 들어"