'그런 사실이 있었다면 관계자의 추태로 본다. 이(퇴계) 선생의 서화는 해방 전 일인시전과 소창이 당시에 소장하고 고귀하며 일상애호한 걸로 아는데 오늘 우리들의 양심을 돌아보면 과연 한탄해 마지않는 바에 자손만대의 유적물을 그렇게 소홀히 했다는 것이 믿어지지 않는다.'(매일신문 전신 남선경제신문 1948년 2월 29일 자)

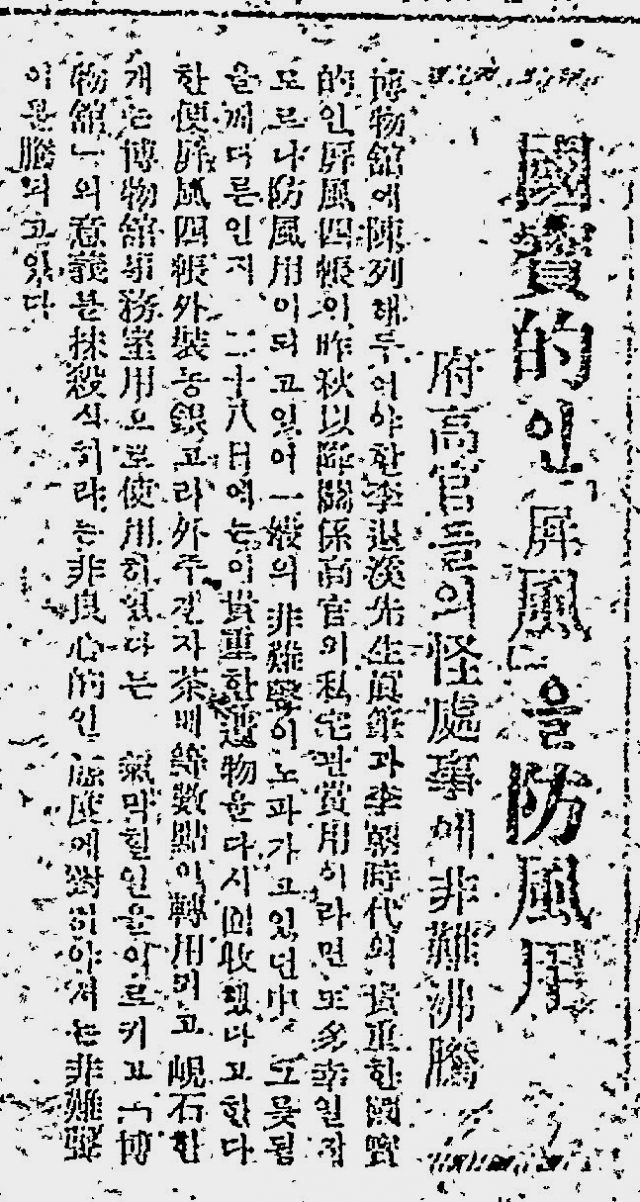

박물관에 있어야 할 유물이 감쪽같이 사라졌다. 퇴계 이황의 서화와 조선시대의 병풍, 장롱 등 한둘이 아니었다. 유물은 어디로 간 것일까. 유물이 사라진 종착역은 대구부 관리들의 사택이었다. 특히나 병풍의 용도는 기가 찰 노릇이었다. 하다못해 눈으로 보는 관상용이 아니라 바람막이 방풍용으로 썼다. 게다가 은고리, 주전자, 찻잔 등도 사라졌고 일부 유물은 사무실 집기로 둔갑했다. 기사는 이를 '추태'로 표현했다.

대구부립도서관에 있는 문화재를 공직자 자신이 살고 있는 집으로 몰래 가져간 것으로 드러나자 시민들의 여론이 들끓었다. 공사를 구분하지 못하는 공직자에 대해 비판이 쏟아졌다. 한마디로 책임을 물어야 한다는 목소리였다. 국보급으로 알려진 퇴계의 서화를 가져간 것도 모자라 보물급인 병풍 4개를 각각 방풍용으로 쓴 것은 어떤 말로도 변명할 수 없는 낯 뜨거운 일이라는 전문가의 질타도 나왔다.

갈수록 여론이 악화되자 경찰이 조사에 나섰다. 조사는 시작부터 기우뚱했다. 유물을 가져간 관리들이 대구에서 내로라하는 위치에 있었던 탓이다. 이들은 대구 부윤과 부부윤, 학무과장, 사회교육계장이었다. 부윤은 지금의 시장이다. 말하자면 대구시장과 부시장, 교육감 등이 공모자였다. 그러다 보니 심부름꾼에 불과한 직원을 조사하는 선에서 흐지부지되고 말았다.

박물관의 문화재 유출에 대해 시민들의 분노가 하늘을 찌른 것은 해방 직후의 상황과 맞닿아 있었다. 해방이 되자마자 일본인들은 쫓겨나면서 시장의 가게나 작은 창고 등에 보관 중이던 우리의 귀중품을 가져가려 했다. 시민들은 그런 일본인들을 찾아내 유출을 막고 문화재를 되찾는 데 힘을 보탰다. 이 같은 시민들의 노력과는 달리 고위 관리들이 문화재를 사유물로 여겼으니 분노는 당연한 결과였다.

대구의 박물관 건립 움직임은 해방되자마자 일찍이 시작됐다. 1945년 8월 하순 대구박물관설립위원회가 발족됐다. 이듬해 3월에는 박물관을 건립하기 위한 기성회가 조직되었다. 9월에는 수집품 진열과 내부 공사를 마무리했고, 다음 달에 개관을 계획했다. 하지만 개천절인 10월 3일의 개관은 무산되고 말았다. 아마도 10월 항쟁의 여파였을 것이다. 그러다 1947년 5월에서야 대구부립박물관은 달성공원에서 문을 열었다.

대구박물관의 유물 수난은 6‧25전쟁 때도 되풀이됐다. 박물관의 소장품이 파손되고 수십 건의 유물이 골동품상으로 빠져나가 거래되는 일이 벌어졌다. 과거는 살아 있는 오늘을 비춘다. '박물관은 살아 있다'다. 박물관뿐이랴.

댓글 많은 뉴스

李대통령 지지율 54.3%로 소폭 하락…전재수 '통일교 의혹' 영향?

장동혁 대표 체제 힘 실은 TK 의원들

李대통령 "내가 종북이면 박근혜는 고첩…과거 朴정부도 현금지원했다"

'국비 0원' TK신공항, 영호남 연대로 뚫는다…광주 軍공항 이전 TF 17일 회의

'李 대통령 질타' 책갈피 달러에…인천공항사장 "무능집단 오인될까 걱정"