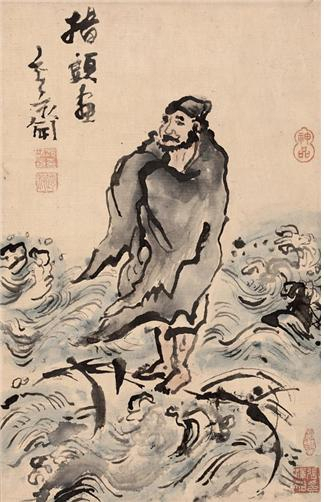

달마도 중에 파도 위에 갈대를 밟고 서 있는 모습이 있다. 이 그림은 현재 심사정이 그렸는데 노엽달마(蘆葉達磨), 달마승로(達磨乘蘆), 일위도강(一葦渡江) 등으로도 불리는 이런 달마도를 김명국, 김홍도, 조석진, 지운영, 이도영, 김은호 등도 그렸다. 보리달마는 석가모니가 한 송이 꽃을 들어 보일 뿐 아무 말도 하지 않은 무언의 설법을 했을 때 오직 마하가섭만이 그 뜻을 알고 미소 지어 염화미소의 이심전심으로 이어진 인도 선(禪) 불교의 28번째 조사이다. 달마는 520년 무렵 남인도에서 중국으로 와 중국 선종(禪宗)의 초조(初祖)가 되었다.

심사정은 '절려도강'에 '지두화(指頭畵) 현재(玄齋)'라고 써 놓아 붓이 아닌 손가락으로 그렸다고 했다. 손가락과 손톱으로 파도와 법의의 담채, 휘날리는 옷자락과 파도치는 물결을 붓의 효과 못지않게 발휘한 특이한 명작이다. 화면 오른쪽 변에 이 그림을 소장했던 창랑 장택상(1893-1969)의 인장 세 방이 있는데 제일 위 호로병 모양 '신품(神品)'은 추사 김정희의 '불이선란'에도 그가 찍었던 인장이다. 칠곡 출신인 장택상은 안목이 높고 재력도 풍부해 한 때 이 작품을 소장했다.

달마가 중국으로 왔을 때 양나라 무제를 만났다. 양무제는 519년 4월 8일 보살계를 받아 '보살계제자황제(菩薩戒弟子皇帝)'로 자칭했고 해외 불교국에서 '보살천자'로 칭송받았다. 양무제가 승가를 공양하고 사탑을 세운 불사를 자랑하자 달마는 그런 일은 진정한 공덕이 될 수 없다고 한다. 불제자였지만 달마와 양무제의 생각은 달랐다. 그래서 달마는 갈대 한 가지를 꺾어 타고 양자강을 건너 소림사로 가 면벽 수행 9년 만에 깨달음을 완성했다.

달마의 수행법인 산스크리트어 디야나(Dhyana)를 한자 음으로 선나(禪那), 선(禪)이라고 하고 뜻으로는 사유수(思惟修), 정려(靜慮), 삼매(三昧), 정(定) 등으로 풀이하는데 일반적으로 선정을 말하고 대표적인 것이 좌선이다. 요즘 말로 하자면 깨어있음, 알아차림의 마음 챙김인 마인드풀니스(mindfulness)가 될 것 같다. 양무제는 달마를 알아차리지 못한 것을 이렇게 한탄했다고 한다.

견지불견(見之不見) 보고도 보지 못했고

봉지불봉(逢之不逢) 만나고도 만나지 못했구나

고지금지(古之今之) 그때나 지금이나

회지한지(悔之恨之) 후회스럽고 한스럽다

* 지난주 '서래진의' 화제 중 지운영(池運永)을 지운영(池雲英)으로 바로잡습니다. 실수를 사과드리며 지적해 주신 곽 선생님께 감사드립니다.

댓글 많은 뉴스

권칠승 "대구는 보수꼴통, 극우 심장이라 불려"…이종배 "인격권 침해" 인권위 진정

이재명 대통령 '잘못하고 있다' 49.0%

李대통령 지지율 51.2%, 2주째 하락세…민주당도 동반 하락

"울릉도 2박3일 100만원, 이돈이면 중국 3번 가"…관광객 분노 후기

경찰, 오늘 이진숙 3차 소환…李측 "실질조사 없으면 고발"