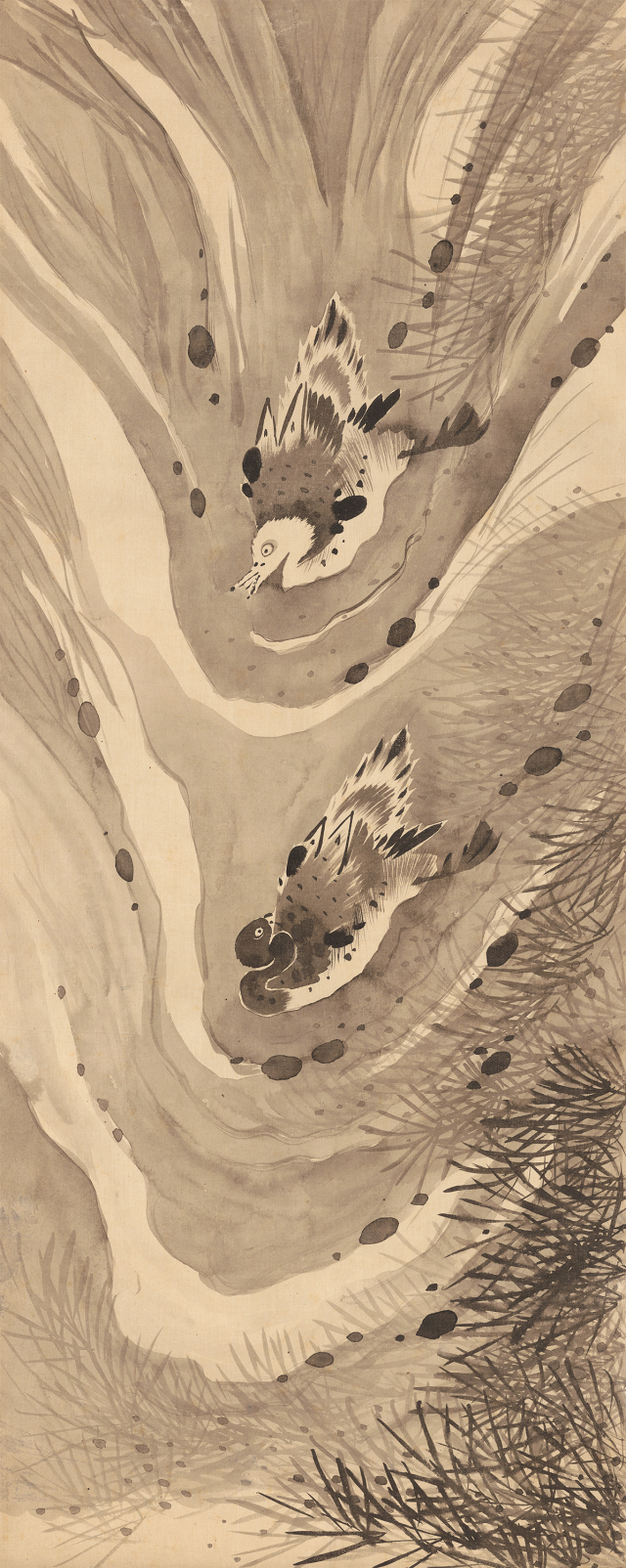

맑은 물살이 절로 시원한 기분을 들게 하는 그림, 조선 말기 문신 관료이자 화가인 석창(石窓) 홍세섭의 '유압도'다. 높은 곳에서 내려다보는 부감시(俯瞰視)의 참신한 시각으로 우리의 눈높이를 신선하게 해준 것이 먼저 눈에 띄고, 화폭 전체를 수면으로 활용해 여백이 없는 점이 인상적으로 다가온다. 두 마리 오리가 헤엄치는 모습을 한 가운데 배치한 것, 좌우가 아니라 상하인 것도 색다르다.

세로로 긴 화폭을 모두 물살로 채우면서 리드미컬한 묵면으로 나타냈고, 그 묵면을 따라 크고 작은 점을 툭툭 여유롭게 찍었으며, 짙고 옅은 선의 수초로 변화 있게 감싸 이야기의 밀도를 높였다. 제화의 글씨나 낙관 인장이 일체 없어 그림뿐인 것도 당시의 회화적 관습과 차별된다.

'유압도'는 까치, 오리, 해오라기, 따오기, 기러기 등을 그린 8폭 중 한 폭이다. 8점 모두 특이한 구도와 시점(視點), 유례없는 필묵법 등 사의화풍이면서도 장식성이 뛰어나다. 새와 동물을 그리는 영모화(翎毛畵)에서 이색적인 화풍을 창조했다는 점도 의미를 더한다. 이전에 없던 스타일이라 영감을 받은 어떤 작품이 있었을 것 같다.

홍세섭은 서울의 지체 있는 양반가에서 태어났고 본인도 1881년(고종 18) 대과에 급제했다. 아버지 홍병희와 큰할아버지 홍대연이 모두 문인화가로 알려졌다. 그림을 잡기(雜技)로 꺼려하지 않는 집안 분위기가 대대로 이어져 이런 명작이 탄생할 수 있었다. 지금으로 치면 산자부 장관인 공조 판서의 고위 관직을 지낸 아버지와 합작도 했다고 한다.

담묵의 수면 위에 윤곽선 없이 나타낸 두 마리 오리는 간결하게 표현하면서도 등 쪽의 뾰족한 두 개의 흰 깃, 물아래 오리발도 빠트리지 않았다. 붓 끝의 맛을 살리며 짧은 선으로 스치듯 삐쳐낸 깃털은 비묘사적이면서도 물새의 모습을 잘 드러낸다. 앞서가는 수컷은 고개를 뒤로 돌려 다정하게 소통하는 듯하고, 뒤따르는 암컷은 마치 화답하는 듯하다(청둥오리 수컷은 목과 머리가 짙은 청색이고 암컷은 옅은 회갈색이다). '유압도'는 부부화합을 영모화에 투사한 길상화이기도 하다.

물보라를 일으키며 유유히 유영하는 물새가 두 마리이고, 앞장 선 한 마리가 뒤따르는 또 한 마리를 돌아보며 암수가 조응하는 도상은 고려 때부터 나온다. '청자 상감 연지원앙문 정병'(국보 제66호)의 원앙 두 마리가 바로 이런 모습이다. 여기서는 암컷인 앙(鴦)이 앞장서고 수컷인 원(鴛)이 뒤따른다(수컷은 머리에 장식깃이 있다).

'유압도'는 12세기 고려청자에 보이는 다정한 한 쌍의 물새라는 전통적인 도상을 19세기 문인화의 감각적인 세련미로 보여주는 영모산수화다. 상쾌한 물가 풍경에 부부의 행복까지 담았으니 금상첨화다.

대구의 미술사 연구자

![[속보] 경찰, 쿠팡 로저스 내일 재소환…'국회 위증' 혐의 조사](https://www.imaeil.com/photos/2026/02/05/2026020517375601025_l.jpg)

댓글 많은 뉴스

李대통령 "내란 극복 대한민국, 부동산 투기 하나 못 잡겠나"

[단독] 돈봉투 쏟아진 서영교 의원 출판기념회

10년만에 뒤집힌 박원순 아들 병역 비리 의혹

장동혁 "누구든 정치적 책임 걸어라, 전 당원 투표 할 것…사퇴 결론 시 의원직도 포기" [영상]

배현진, 왜 윤리위 제소됐나 봤더니…"사당화 의혹"