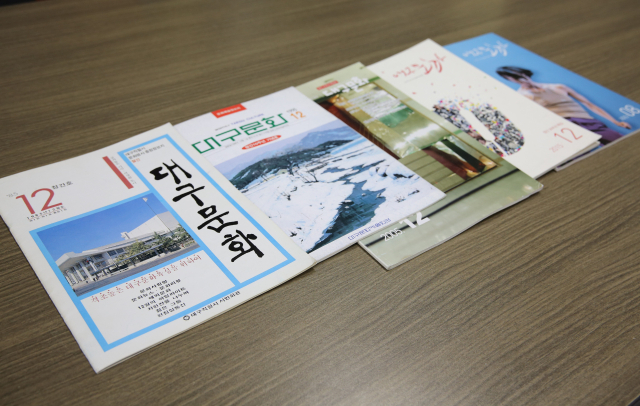

대구시가 발행하는 지역 문화예술 월간지인 '대구문화'가 오는 12월이면 창간 40주년을 맞는다. 공공기관이 발행하는 문화예술 잡지 중에서 전국에서 두 번째로 창간했고, 현재 가장 긴 역사를 자랑한다.

임언미 대구시 문화유산과 문화예술기록팀장은 20년 넘게 '대구문화' 편집장으로 일했다. 지역 문화예술계 인사들에겐 임 팀장보다 임 편집장으로 불린다. 문화예술기록팀이 대구시청 동인청사로 오기 전까지만 하더라도 팀 사무실은 '월간 대구문화 사무실'로 불렸다. '대구문화'가 지역 문화예술계에서 차지하는 위상을 보여주는 대목이다.

28일 대구시청 동인청사에서 임 팀장을 만나 '대구문화'가 지역 문화계에서 갖는 의미에 대해 이야기를 나눴다.

-1985년 12월 창간호를 시작으로 최근 '통권 477호'인 2025년 8월호가 나왔다. 긴 세월이다.

▶이 기간 동안 단 1차례도 빠지지 않고 발행했다. 하지만 이보다 더욱 의미 있는 건, 창간 당시 '대구문화'는 지역의 예술인들이 준비하고 지역의 기업이 후원해 만들어졌다는 점이다. 당시 매일신문 문화부장이던 이태수 시인, 고(故) 이필동 선생을 비롯한 지역 연극인들이 주축이 돼 태동했다. 김정학 전 대구교육박물관장은 창간호 편집장이었다.

당시 서울에서는 세종문화회관에서 '문화공간'이라는 문화예술 월간지를 내고 있었다. 이들은 '대구에도 문화 잡지가 하나 있어야 한다'는 생각에서 청구·우방·대구은행 등의 지원을 받아 창간호를 제작했다. 예술인이 발의하고, 지역기업이 후원해 잡지가 만들어진 것이다. '문화공간'에 이어 전국에서 두 번째로 만들어진 문화예술 잡지였다.

창간을 주도한 이들은 민간으로만 꾸려가는 방식으로는 세월이 지나 언젠가는 사라질 수 있다는 것을 우려했고, 오래도록 이어갈 수 있는 안정적인 기반을 고민했다. 당시 장긍표 대구시민회관장이 발행처를 대구시민회관(지금의 대구콘서트하우스)으로 하고 편집장소를 제공해주면서 보다 안정적 체계를 갖추고 이어갈 수 있었다. 그 결과 세종문화회관의 '문화공간'은 2017년 10월호를 끝으로 폐간한 반면, '대구문화'는 '대구 전역의 문화예술 소식을 싣는다'는 창간 초기 성격을 그대로 유지하며 지금껏 이어오고 있다.

-그동안 지역의 젊은 예술인을 발굴해 소개하고 지역 예술현장의 목소리와 활동상을 꼼꼼히 다뤄왔다.

▶창간 때부터 지금까지 이어오고 있는 '대구문화'의 성격을 꼽자면 '대구에 있는 문화행사를 빠짐없이 다루자'는 것과 '젊은 예술가들을 발굴해야 한다'는 것이다. 특히, 젊은 예술인을 소개하는 '젊은 그들'은 창간 때부터 빠짐없이 이어온 인터뷰 코너다. 초기엔 한 페이지에 2명의 예술인을 소개했고, 이후엔 1명 당 한 페이지를 할애해 매월 2명의 예술인을 소개했다. 지금은 심층취재 형식으로 매월 예술인 1명을 두 페이지에 걸쳐 소개하는 것으로 바뀌었지만 코너 이름과 성격은 그대로다.

창간호 이 코너엔 작곡가인 홍세영 대구예술대 교수가 소개됐는데 훗날 그의 딸인 홍기쁨 씨도 아코디언 연주자로 '젊은 그들'에 소개됐다. 드라마 '재벌집 막내아들'에서 진양철 회장을 연기했던 배우 이성민도 2000년대 초반까지 대구 연극계에서 활동했는데, '대구문화'가 주목해 이 코너에 소개된 인물이다.

-변화된 부분으로는 어떤 것을 꼽을 수 있나.

▶2000년대 중반은 각종 언론매체의 환경이 급격히 변하던 시절이었다. 이 무렵 디지털화가 필요하다는 생각을 했다. '대구문화' 콘텐츠를 온라인 포털사이트에서 검색이 되도록 하기 위해 2007년 블로그를 개설했고, 2016년엔 PDF 형태로 지면을 그대로 볼 수 있는 e북(전자책)을 제작해 디지털 콘텐츠를 제공했다.

올해는 40주년을 맞아 지면 편집과 콘텐츠 등에서 다양한 실험을 하고 있다. 특히, 인공지능(AI) 기자 '아이구'를 도입한 게 대표적이다.

창간 당시 28페이지였던 대구문화는 현재 84페이지로 제작되고 있다. 게다가 창간 때는 서너 곳에 불과했던 대구지역 공연장은 30여 곳으로 늘었고, 전시장은 5곳에서 80여 곳으로 늘었다. 이처럼 예술인들의 활동 영역이 넓어지면서 소수의 인원으로 감당하기에는 한계가 있다는 생각에서 출발했다. 사람을 직접 만나야 끄집어 낼 수 있는 이야기는 기자들이 보다 더 면밀하게 담아내고, 쏟아지는 정보성 소식은 인공지능 서비스인 챗GPT 등이 담당하게 하자는 생각이었다.

여기에 더해 독자들에게 조금 더 친근하게 다가가기 위해 아이구라는 AI 기자 캐릭터를 만들었다. 아이구는 'AI'과 '대구(Daegu)'의 합성어다. 캐릭터는 대구시의 시조(市鳥)인 독수리를 모티브로 했다. 동그란 형태에 한 손에 펜을 들고 있는 모습으로 기자의 이미지를 형상화했다.

8월호를 예로 들자면 메인기사로 무용특집을 하면서 주요 이슈와 사람들을 만나 취재하는 영역은 기자가 담당하고 8월에 열리는 무용 행사 소식은 AI가 담당하는 식이다. 해당 기사 마지막엔 'AI기자 아이구'라는 기명과 캐릭터 이미지가 등장한다.

-'대구문화예술 아카이브' 작업도 6년째 이어오고 있다.

▶일제강점기와 6·25 전쟁기 등 격동기를 극복하며 대구의 문화예술계를 일군 예술가들의 활동자료를 수집하고 정리해 지역 문화예술의 토대를 튼튼하게 다진다는 취지로 대구시가 지난 2020년부터 본격적으로 시작한 사업이다.

당시 '대구문화'는 이미 디지털화가 돼있었기에, 사업 초기엔 지역 기관·단체가 발간한 여러 문화예술 책자를 디지털화하는 작업을 했다. 이후엔 대구예술자료 수집 운동을 통해 작고 혹은 원로 예술인들의 자료를 기증받고 이를 선별해 정리하는 것으로 확장됐다. 대구 중구 대구예술발전소 3층 '대구문화예술아카이브 열린 수장고'에 가면 지금까지 수집한 주요 문화예술자료와 향토 원로예술인들의 활동상을 만나볼 수 있다.

-굵직한 성과도 많았다.

▶작고 예술인 유품을 추적하던 중 시인 이상화(1901~1943) 선생이 독립운동가 김정규(1899~1974) 선생에게 선물한 10폭 병풍을 발굴했다. 병풍 글씨는 죽농 서동균 선생이 쓴 것으로 죽농 선생의 글로 만든 병풍으로는 유일한 것이었다.

일제강점기 아동문학가이자 동요시인으로 활동했던 윤복진(1907~1991) 선생의 유족을 만나 2년 반의 설득 끝에 수백 점에 이르는 유물을 기증받은 것도 주요 성과다. 윤복진 선생은 박태준·이인성 선생과 함께 늘 문화예술사에서 회자되던 인물이지만, 월북한 탓에 자료가 많이 남아있지 않았다.

기증받은 유물은 윤복진의 친필을 비롯해 작곡가 박태준·홍난파·현제명 등 음악인들의 자료, 화가 이인성과 무영당 창업주 이근무의 활동을 추적할 수 있는 자료, 전국적으로 이름난 주요 예술인들의 팸플릿과 사진 등으로 다양했다. 대구가 근대기에도 대한민국 문화예술의 중심에 있었음을 증명하는 귀한 자료였다.

-결국 '대구문화' 자체도 대구 문화예술의 과거와 현재를 보여주는 역사적 자료라는 생각이 든다.

▶'대구문화'는 지난 40년 동안 지역 문화예술 현장과 시민을 연결하는 창구 역할을 해왔다. 대구예술인들이 흘렸던 땀방울은 물론 무수한 예술적 담론과 다양한 인물 이야기, 지역 문화예술계의 중요한 순간이 모두 실려 있다. 그런 점에서 대구 문화예술의 과거와 현재를 증언하는 사료라는 점에서도 의미가 크다. 아카이브 플랫폼으로서 역할을 보다 깊이 있고 충실히 하는 것, 앞으로 '대구문화'가 나아가야 할 방향이 아닐까 한다.

댓글 많은 뉴스

10년만에 뒤집힌 박원순 아들 병역 비리 의혹

[단독] 돈봉투 쏟아진 서영교 의원 출판기념회

김용태 "장동혁 자해정치 경악…이대론 지방선거 100전 100패"

장동혁 "부결 시 대표직·의원직 사퇴"…정치생명 걸고 재신임 승부수

장동혁 "누구든 정치적 책임 걸어라, 전 당원 투표 할 것…사퇴 결론 시 의원직도 포기" [영상]