제목이 '축하케이크'이다. '2020 밀양연극축제' 대학 극 전에서 작품상과 연기상을 받은 이 작품은 몇 차례 디벨롭 과정을 거쳤다. 경성대 출신으로 대학 극 무대에서 배지를 뗀 뒤, 부산에서 극단 문지방을 통해 공연되면서 작·연출 박한별을 알리게 된 작품이다. 부산 연극인 가족을 모티브로 한 만큼 극 중 인물들이 무공해 토종사투리로 100분의 신선한 웃음을 공급한다. 생산되는 웃음은 한 발짝만 더 들어가면 국내 대표적인 오픈런 코미디 작품 수준이다. 작품성도 적당하다. 작품을 살리기 위한 절제감도 보이는데, 무대세트를 활용한 방과 거실구조, 입구 문 구조를 활용해 윗집·아랫집 층간 소음 문제를 다루는 전환타이밍과 연결이 기발하다. 배우들의 혈기(血氣)와 패기, 말을 올리고 꺾고 당기는 맛깔스러운 부산말이 무대 위 액션과 리액션으로 장면의 템포와 탄력감을 보여준다. 빵빵터지며 몰입감의 순도를 높이는 가족 분노 일상 액션극 <축하케이크>는 웃음 7.0 규모이다.

◇ 코미디 같은 분노, 뒤엉킨 연극인 가족의 일상사

부산의 한 낡은 아파트 거실이 무대배경이다. 등장부터 극작가 이백문과 그를 둘러싼 가족들의 현실 풍경으로 좌충우돌 채워지고, 이어서는 호메로스의 희곡 〈마르기테스〉의 희극적 극중극을 거친다. 마지막 장면에서는 극중극을 통해 충돌하는 가족들의 풍경이 토종 부산 사투리로 직진하며, 고대극의 형식을 뒤섞은 알레고리와 희극성·비극성이 교차된다. 엄마, 아버지, 딸과 아들이 계급장을 떼고 맞붙는 가족 분노 소동극은 부산 연극인 가족들의 일상처럼 전개되는데, 배우들이 토종사투리를 무대에서 언어화하는 이유는 작품의 배경과 인물들이 부산 출신이기 때문이기도 하다. 박한별 연출은 "서울이건 대학로건, 부산 연극인 가족을 다루는 작품인 만큼 사투리는 가족들의 일상 모습이라 그대로 살렸다"라고 말할 정도였다. 90년대 부산말을 표준화시킨 토종 부산 가마골 이후 극단 문지방이 그 분위기를 이어받는 느낌을 준다. 작품 이야기로 돌아가자. 가족, 일상, 분노, 액션을 구분해 보면 <축하케이크>의 극적 스토리는 연극인 아내 박지연의 헌신, 아들 이우석의 경제적 여유와 냉소, 딸 이채린의 세대 갈등과 툭툭 쏘아붙이는 반항이 얽히면서, 부산 사투리로 배꼽 빼는 가족 일상 분노 액션극을 보여준다.

갈등의 핵심은 '가족'이다. 부산에서 평생 희곡만 써온 극작가 이백문(서선택 분), 배우 출신 엄마 박지연(신보경 분), 연극영화과에 다니는 딸(강재윤 분), 보험왕 아들(정성준 분)이 가족구성원이다. 두 인물이 더 등장한다. 신작을 써달라며 백문의 집을 극단 사무실처럼 들락거리는 연출가 김진해(정호원 분), 그리고 가족들의 분노성 지진(층간 소음)에 못 버티겠다며 웃음의 공포탄을 쏘아대는 옆집 남자(권창민 분)가 <축하케이크>의 가족과 이웃들이다.

휘발성 강한 연극인 가족의 갈등과 웃음 탄환은, 평생 연극만 해온 극작가 이백문을 가난하고 찌질한 예술가로 분위기가 형성되면서 시작되는데 이백문은 아들과 딸 앞에서 '가난한 죄'로 면목 없는 가장일 뿐이고, 현실은 아들의 조롱과 냉소, 세대 갈등으로 분위기는 확전 된다.. 그러나 엄마, 아버지 생일만큼은 축하케이크를 잊지 않는 짠한 울림을 보이는 가족애도 있다.

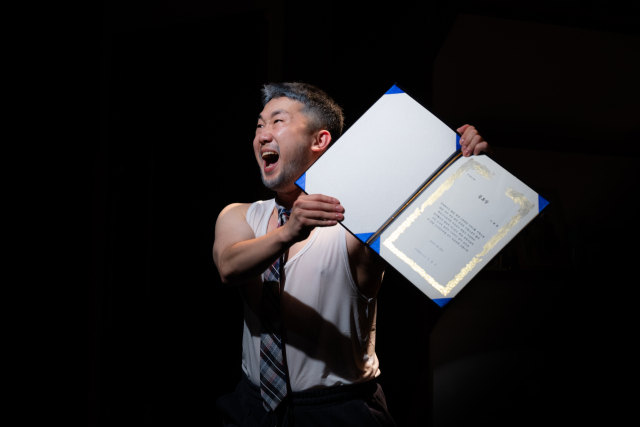

온전하게 케이크를 자르지 못하는 불완전한 가족 분위기이지만, 그럼에도 백문은 부산연극제에서 40년 만에 받은 공로상을 집안 가보로 모셔둘 정도로 찐 연극인이다. 아들은 그런 아버지를 향해 "찌질한 연극인 가족"이라고 쏘아대지만, 엄마는 아들 편을 들어주면서도 희곡작가 남편 인생을 짠하게 챙기는 부부로,. 티격태격하면서도 단일대오로 뭉치는, 연극인 가족이다. 가족의 '분노' 지수는 극초반부터 빌드업된다. 툭툭 쏘아대며 "나가라며" 기죽지 않는 아들과 딸, 남매간의 젠더 갈등도 보이고, 보수적인 연극인 가족의 일상적 세대 갈등으로 점화되면서도 허구로 구조화된 부산 연극인 가족들의 일상 소동이다.

◇ 뭉개진 케이크, 불완전한 축하의 메타포

분노의 전환점은 이렇게 시작된다. 거실에서는 아내의 생일인 줄도 모르고 부산의 대표적인 대선 소주 술판이 벌어진다. 신작을 쓰라며 부추기는 연출가, 그리고 딸이 등장하면 분위기는 익숙한 듯 날카롭게 부산식 무시 모드로 전환된다. 용돈을 쥐여주며 친구 딸을 챙길 때쯤, 엄마 생일 케이크를 사 들고 집에 들어온 아들 우석은 아버지 이백문과 친구의 술자리에 분노 게이지를 높여간다. 가족들과 연출가가 뒤엉켜 아파트 거실은 웃음을 장전한 소동극의 절정을 보이고, 층간 소음은 지진 강도를 주며 찾아온 옆집 남자를 형·동생으로 만드는 느글한 연기로 웃음 강도는 세진다. 아들 우석은 옆집 이웃에게 과도하게 젠틀한 척 태도를 보이며 보험왕다운 '말빨'을 늘어놓는다. 가족 앞에서는 폭력적이고 무례하면서도, 타인 앞에서는 능청스럽게 영업용 미소를 보이는 이중적 모습이 마르기테스의 현대적 얼굴(바보스러운 허영의 욕망성의 이미지)로 표상된다. 가족보다는 연극을, 연극보다는 희곡과 대선 소주를 사랑하는 아버지를 향해 팬티 차림으로 분노 게이지를 높인 아들은 결국 아버지와 싸우고 집을 뛰쳐나간다.

역시 희곡작가인 백문은 아들의 분노 상승 속에서 스토리를 쥐락펴락할 캐릭터 영감을 휙 떠올리고, 아들을 오마주 할 수 있는'마르기테스'를 쓰게 된다. 마르기테스는 극중극으로 전환되어 장면화되는데, 가족의 일상성을 희극적 템포로 달리며 <축하케이크>의 웃음 탄환 70%가 발사된다. 극작가 이백문은 이 작품으로 부산연극제에서 희곡상을 받게 되자, 케이크를 가방에 넣고 집으로 슬쩍 돌아온 아들은 마침 방송 인터뷰에서 자신의 이야기라는 사실을 듣고 분노 수위를 한 번 더 올린다. 결국 아버지의 희곡을 폐기하고, 공로상과 희곡상까지 날려버린다. 박한별 연출의 <축하케이크>는 작품 속에서 두 차례 케이크가 설정된다. 엄마의 생일 케이크와, 극의 마지막 부분에서 극작가 백문이 희곡상을 받은 뒤 아들이 들고 온 뭉개진 케이크다. 뭉개지고 찌그러진 케이크는 액션활극을 벌이는 가족의 갈등과 분노로 불완전한 가족을 표상하면서도 '축하케이크'는 희망으로 전진하는 연극인 가족의 이야기이다.

이 작품의 장점은 연극인 가족의 체험 삶의 현장을 토종 부산 사투리로 몰아치며, 가족·세대·젠더·연극인의 현실을 소동극 코미디로, 마치 가족 오락관 녹화장 스튜디오처럼 다루고 있다는 점이다. 무대전환과 공간 활용, 극중극 전환 장면 등 <축하케이크>가 연극적 허구임을 강조하는 서사적 연출의 아이디어가 돋보인다. 장면이 거칠고 숙성이 덜 된 듯한 아카데미적인 표현성도 드러나지만, 나이 계급장을 떼고 휘몰아치는 부산 사투리로 달려드는 배우들의 공격적인 연기가 작품 속에 녹아들어 있어 웃음의 강도가 만만치 않다.

아쉬운 점은 연극인 가족을 다루는 서사적 메시지가 웃음 틈새에 가려져 투명하게 드러나지 않는다는 것이다(온전한 축하케이크의 촛불을 켤 수 없는 연극인 가족 서사). 극적 템포와 장면의 포인트로만 달려가는 점이 아쉽다. 그러나 이 작품은 단점마저도 장점이 되는 공연이다. 부산 출신 극단 문지방은'시추'(공동창작, 박한별 연출, 5.6-5.15, 대학로예술극장 소극장),'하붑'(공동창작, 박한별 연출, 6.12-6.22, 연극실험실 혜화동1번지), '이해의 적자'(임예지 작, 조지원 연출, 7.10-7.20, 연희예술극장),'축하케이크'(박한별 작·연출, 2025.8.21.-31, 나온씨어터)까지 연이어 무대에 올리고 있다.

김건표 대경대학교 교수(연극평론가)

댓글 많은 뉴스

국민의힘 최고위, 한동훈 전 대표 '제명' 확정

한동훈 "국민의힘, 북한수령론·나치즘…정상 아니야"

고국 품으로 돌아온 이해찬 前총리 시신…여권 인사들 '침통'

친한계, '한동훈 제명'에 오후 1시20분 기자회견…입장 발표할듯

국힘 친한계 의원 16명, 한동훈 제명에 '지도부 총사퇴' 요구