고교 수업 시간 종종 선생님의 눈을 피해 친구에게 문자를 보내거나 휴대전화 게임을 하던 기억이 난다. 그 나름 말 잘 듣는(?) 학생이었음에도 손만 뻗으면 잡히는 '딴짓의 유혹'을 피해 가긴 어려웠다. 당시 학교생활 규범 정도로 치부되던 스마트 기기 사용 문제는 영상, 게임 등 자극적인 콘텐츠가 넘쳐 나는 현시대에 훨씬 중대한 고민거리가 됐다.

내년 1학기부터 초·중·고 수업 중 학생의 스마트 기기 사용이 금지된다. 지난달 27일 국회 본회의에서 학생이 수업 중에 스마트 기기를 사용하는 것을 원칙적으로 제한하는 초·중등교육법 개정안이 통과됐기 때문이다. 2023년 도입한 '생활지도 고시'에 따라 지금도 일부 학교에서 수업 중 스마트 기기를 금지하고 있지만 말 그대로 고시인지라 구속력이 약하다는 한계가 있었다.

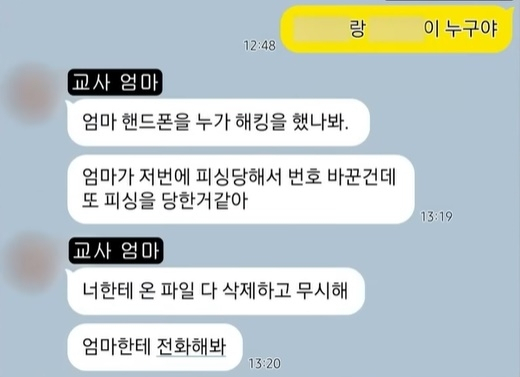

교육계에선 스마트 기기 사용 제한에 관한 법적 근거를 마련했다는 점에서 환영하는 분위기다. 지역의 한 교사는 "수업 중에 휴대전화 벨이 울리거나 몰래 영상을 보다 발생한 소음으로 다른 학생들이 학습을 방해받는 경우가 생각보다 많다"고 토로했다. 또 다른 교사도 "스마트 기기 사용 제한 과정에서 교사와 학생 간에 높은 언성이 오가기도 한다"며 "법적 근거가 마련되면서 교사들이 민원 등에서 부담감을 덜 수 있게 됐다"고 말했다.

해외에서도 학교 내 스마트 기기 사용을 금지하는 움직임이 확산하고 있다. 미국의 경우 9개 주(州)가 학교에서 휴대전화 사용을 제한하는 조치를 시행하고 있다. 영국 정부는 지난해 전국 학교에 휴대전화 사용을 금지하는 지침을 발표해 단순 휴대전화 소지에 대해서도 처벌할 수 있도록 했다. 프랑스는 2018년 15세 이하 학생이 학교에 휴대전화를 반입하지 못하게 하는 법을 제정한 바 있다.

하지만 일각에서는 스마트 기기 금지법이 원활한 수업 진행을 위한 임시방편(臨時方便)이 될 순 있겠지만 학생들의 디지털 과의존 문제를 근본적으로 해결할 수 있을지 의구심을 품는다. 디지털 과의존 문제가 점차 심화되고 있는 만큼 스마트 기기를 단순히 통제하기보다는 좀 더 구조적인 해결책이 필요하다는 의미다. 올해 여성가족부 조사에 따르면 디지털 기기에 과도하게 의존하는 청소년은 21만 명(17.27%)을 넘었다.

전문가들은 학생들이 스마트 기기를 건강하게 잘 사용할 수 있도록 '올바른 습관'을 심어 주는 것이 무엇보다 중요하다고 강조한다. 학생 스스로 스마트 기기 사용 시간을 조절할 수 있는 힘을 길러 주고, 비판적 사고·정보 선별력을 바탕으로 디지털 기술을 올바르게 사용하는 '디지털 리터러시' 교육이 필요하다는 것.

국가·사회적 차원에서 학생들의 디지털 권리를 보호하는 법적·제도적 장치 마련도 요구된다. 스마트 기기의 다양한 기능과 앱들은 사용자의 자기 통제력을 약화시키기 위한 장치들을 고안해 심어 놓는다. 실제로 구글·메타 등 수많은 앱이 사용자들을 앱에서 빠져나가지 못하게 하는 기능을 개발하는 데 초점을 맞추고 있다는 것은 이미 널리 알려진 사실이다.

스마트 기기 사용은 인공지능(AI)·디지털 시대에 거스를 수 없는 자연스러운 흐름이다. 이에 수반하는 문제들을 단순히 학생들에게만 떠넘기고 억압·통제한다면 스마트 기기 금지법은 머리 길면 공부 못 한다며 시행한 '두발 단속'과 크게 다르지 않을 가능성이 높다. 오히려 학생 인권 침해, 자율성 침해 등 교육 현장의 불필요한 갈등만 유발할 수 있다. 디지털 과의존이라는 사회적 문제 해결을 위한 보다 근본적인 고민이 필요한 시점이다.

댓글 많은 뉴스

李대통령 "내란 극복 대한민국, 부동산 투기 하나 못 잡겠나"

[단독] 돈봉투 쏟아진 서영교 의원 출판기념회

10년만에 뒤집힌 박원순 아들 병역 비리 의혹

'대장동 반발' 검찰 중간간부도 한직…줄사표·장기미제 적체 우려도

"주민 90% 찬성"에도 못 짓는 보도교…팔현습지, 개발·보존 대립 중