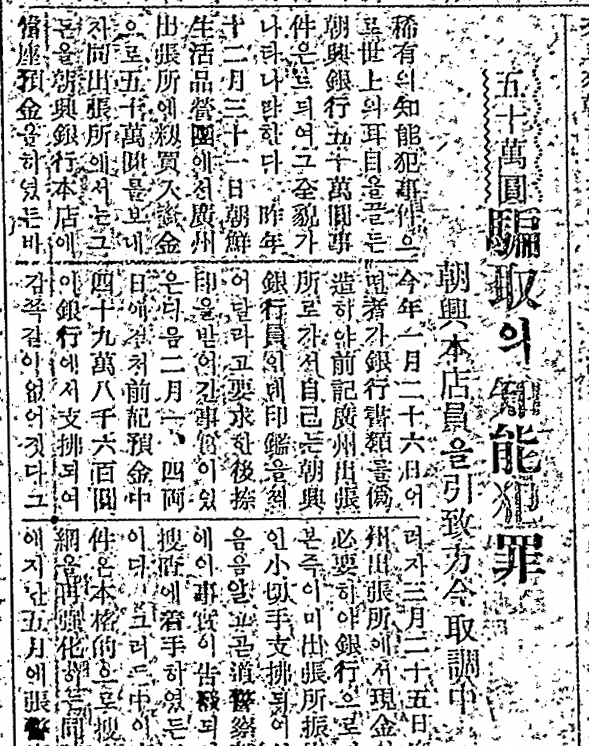

'지능범죄 사건으로 세상의 이목을 끌던 조흥은행 50만원 사건은 드디어 그 전모가 나타났다 한다. 금년 1월26일 어떤 자가 은행 서류를 위조하여 전기 광주출장소로 가서 자기는 조흥은행원인데 인감을 찍어달라고 요구한 후 날인을 받아 간 사건이 있은 다음 2월 1, 4 양일에 걸쳐 전기 저금 중 49만 8천600원이 은행에서 지불되어 감쪽같이 없어졌다.' (매일신문 전신 남선경제신문 1946년 9월 8일 자)

은행에 예금했던 50만원이 감쪽같이 사라졌다. 해방되던 해 연말에 생필영단(生必營團)은 벼를 사들이려고 준비한 자금을 조흥은행 본점에 맡겼다. 하지만 도무지 이해할 수 없는 일이 벌어졌다. 이듬해 봄에 맡긴 돈을 찾으러 갔으나 인출되고 없었다. 지능범죄 사건으로 지목한 이유였다. 조사 결과는 내부자의 소행으로 드러났다. 은행원이 인장을 위조해 예금을 가로챘다. '생필영단'은 부족한 생필품의 공급을 원활하게 하려고 만든 특수재단이었다.

해방 후에는 은행 돈을 둘러싼 사건이나 잡음이 적잖았다. 다들 살림이 어려워 은행을 이용해 돈을 챙기려는 사람들이 많았던 탓이다. 경제난은 개인이나 기업을 가리지 않았다. 해방 직후 대출금리가 2전에서 5전으로 인상되면서 돈 가뭄은 더 심해졌다. 대출을 받으려는 사람들은 은행의 입맛에 따라야 했다. 은행 종사자 중에는 이를 빌미로 일정액의 이익분배를 요구했다. 대출 부정 사건이 이어진 이유였다.

은행의 대출제도 또한 편법 동원으로 이어졌다. 10만원이 넘는 대출은 허가제였다. 대출 허가제는 일제강점기부터 시행해 온 제도였다. 대출을 많이 받을 요량으로 사람들은 여러 명이 나눠 대출을 신청했다. 은행은 대출자의 속임수를 알고도 모른 체 했다. 당시 은행은 대출을 담보로 직접 상품을 취급하기도 했다. 생필품을 받아 창고에 두는 바람에 물가 폭등을 부추긴다는 지적이 나왔다. 담보물 중에는 양주도 있었다. 뿌란데로 불렸던 브랜디였다. 당시 양주는 색소를 섞은 가짜가 나올 정도로 인기가 있었다.

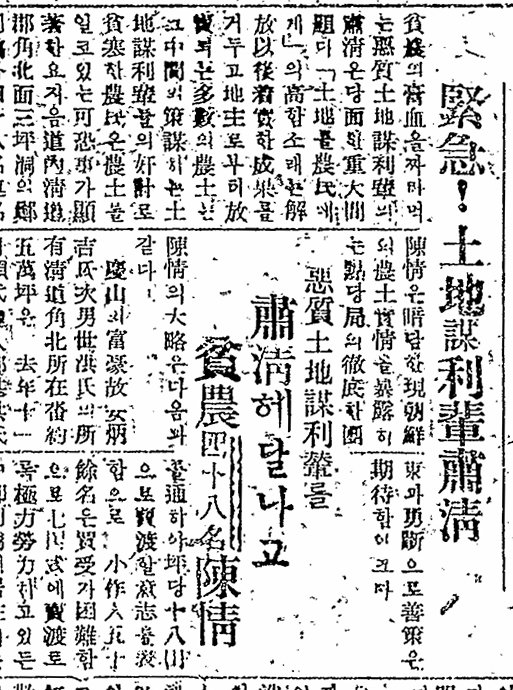

'빈농의 골혈을 빨아먹는 악질 토지 모리배의 숙청은 당면한 중대 문제다. 토지를 농민에게의 고함 소리는 해방 이후 착실한 성과를 거두고 지주로부터 방매되는 다수의 농토는 그 중간의 책모하는 모리배들의 간계로 빈한한 농민은 농토를 잃고' (남선경제신문 1947년 1월 7일 자)

은행의 부정 대출은 모리배의 먹잇감이 되었다. 모리배들은 농지를 소작인에게 연결하며 사기를 쳤고 농지 투기로까지 손을 뻗쳤다. 곤궁한 처지를 악용해 소작인이 갖고 있던 작은 농지마저 헐값에 매입했다. 소작을 맡겼던 주인이 논밭을 내어놓으면 턱없이 가격을 올려 농간을 부렸다. 도시의 부동산투기에도 뛰어들었다. 적산가옥을 헐값으로 매입하거나 주택을 사들여 값을 올려 되팔았다. 은행서 대출받은 돈이 매입 자금으로 활용됐다.

그뿐만 아니었다. 모리배들은 은행 대출로 물품을 사재고 빼돌리는 매점매석으로 폭리를 챙겼다. 모리배 창고에서는 일상용품은 물론 심지어 포도주까지 나왔다. 모리배의 이익분배에 참여해 한몫 보려는 은행 종사자도 있었다. 은행과의 짬짜미는 대출한도나 기한 한도를 넘겨도 아무런 제재가 없는 무사통과였다. 반면에 서민들의 은행 문턱은 높았다. 서민들은 돈 구할 곳을 찾아 헤매기 일쑤였다. 이자가 턱없이 비싼 고리대금업자를 찾게 되고, 그들의 횡포에 속수무책 당했다.

서민들은 악덕 고리대금업자도 모리배만큼 치를 떨었다. 고리대금업자의 횡포로 자취를 감췄던 전당포가 하나둘 부활했다. 전당포는 고리대금업자보다 부담이 훨씬 덜했다. 2~3할이나 받는 고리대금업자의 이자에 비해 전당포는 4부 정도로 낮았다. 1949년 3월에는 기존에 운영되는 전당포에 더해 대구 등 9개소에서 공설전당포가 신설됐다. 공설전당포에는 30만~70만원의 보조금이 할당됐다.

서민들의 바람에도 살림은 쉬이 나아지지 않았다. 전당포에는 손때 묻은 화초장, 놋대야, 찬장 등이 놓였다. 쌀을 팔아 끼니를 때우려는 사람들이 내다 판 세간살이였다. 양주를 담보물로 받았던 은행이나 고리대금업자 대신에 전당포는 서민의 금고로 자임했다. 서민의 금고에는 굶주리고 고달픈 일상이 차곡히 쌓였다.

박창원 경북대 역사문화아카이브연구센터 연구원

댓글 많은 뉴스

장동혁 "12·3 비상계엄은 잘못된 수단…국민께 깊이 사과" [영상]

배현진, 故안성기 장례식장 흰 옷 입고 조문…복장·태도 논란

[인터뷰] 추경호 "첫째도, 둘째도 경제…일 잘하는 '다시 위대한 대구' 만들 것"

[단독] 정부 위원회 수장이 '마두로 석방 시위' 참가

무안공항→김대중공항... "우상화 멈춰야"