"식물은 생각한다. 대상을 보고, 소리를 듣고, 촉각을 감지하고, 더 나은 것을 선택하고, 계략을 꾸민다. 위험을 감내하고, 경험을 공유하며, 대지의 기억을 대물림한다."

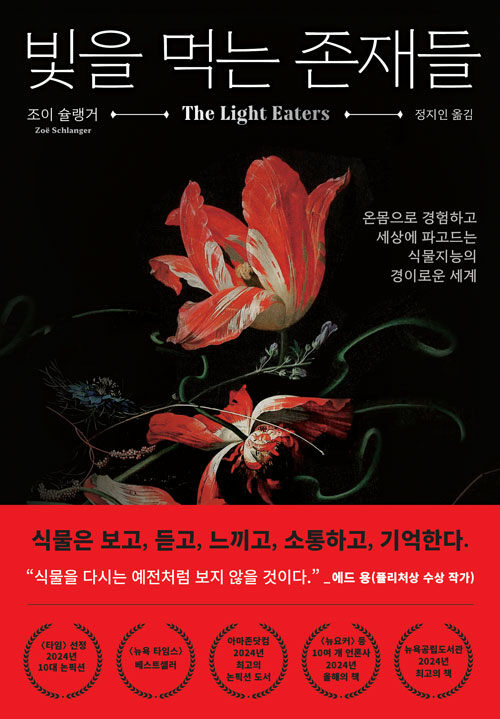

식물은 뇌가 없다. 그러나 "온몸으로 사유하고, 행동하고 있다"고 주장하면 당신은 믿겠는가? 저자는 오랫동안 '느리고 수동적인' 존재로 받아들여졌던 식물의 패러다임을 바꿔, 최신 과학 연구를 바탕으로 식물만의 감각 체계의 비밀을 밝히며 '식물지능(Plant Intelligent)'을 소개한다.

과학 전문 저널리스트인 조이 슐랭거는 환경오염과 기후위기를 주로 취재하면서 죽음, 질병, 재난, 쇠퇴 등에 초점을 맞추다보니 어느날 자신이 무감각해지고 속이 텅 비어버렸다는 느낌을 갖게 된다. 이 즈음, 저자의 관심을 끈 것이 바로 식물이다. "끝나는 것이 아니라 생성된다는 감각, 지속적으로 성장하는 특성을 고려하면 식물이야 말로 그런 창조와 생성의 존재였다"는 것이다. 저자는 결국 사표를 던지고 지구 곳곳에서 실험을 진행 중인 세계의 과학자들을 뒤쫓아 하와이 카우아이섬 절벽부터 칠레의 정글을 탐험하면서 경이로운 식물의 세계를 들여다보게 된다.

20세기 초까지만 해도 식물은 감각이나 판단 능력이 없는 존재로 여겨졌다. 하지만 과학이 발전하면서 1970년대 이후 식물이 뿌리로 수분을 '탐지'하고, 잎으로 빛의 각도와 세기를 '계산'하며, 자극의 빈도를 '기억'해 '구분'하고, 이웃 식물의 화학 신호를 '해석'한다는 연구들이 잇달아 발표됐다. 끊임없이 성장하면서도 단 한 지점에 뿌린내린 채 살아가려면 엄청난 난관에 직면하게 되는데 식물들은 너무나 창의적인 방법으로 생존을 이어간다는 사실이 속속 드러나기 시작했다.

식물 지능을 논할 때 학자들은 공통적으로 식물을 의인화하지 않는다는 대원칙을 가지고 있다. 식물의 진화는 동물과 궤를 달리하며, 식물의 감각 체계는 인간의 오감을 아득히 벗어났기에 섣부른 상상과 잘못된 은유는 오히려 식물지능 탐구에 더 방해가 된다는 이유에서다.

이후 연구가 이어지며 인간의 편견을 뒤집는 다양한 식물에 관한 비밀들이 드러났다. 예를 들어 식물은 조용하지 않다. 식물은 화학물질을 공기 중에 내뿜어 서로 소통하고 있다. 세이지브러시는 포식자의 위협이 낮은 수준일 때는 가까운 개체에만 통하는 복잡한 화합물을, 위협이 강할 때는 지역 전체의 식물 종들이 이해할 수 있는 단순한 화합물을 분비하며 여러 '채널'을 오고 간다.

또 인간의 신경계와 유사한 전압개폐 이온 통로와 신경전달물질은 자극 부위에서 몸체 전체로 전기신호를 보내고 면역 체계를 활성화한다. 결국 가해진 접촉을 느끼고 반응한다는 의미다. 애기장대는 접촉을 느끼면 30분 만에 유전체의 10%가 변화한다.

소리도 듣는다. 해변달맞이꽃은 꿀벌이 날아다니는 소리를 들었을 때 3분 내로 꿀의 당도를 높이고, 완두콩 새싹은 밀폐된 파이프 속에서도 물 흐르는 소리를 듣고 뿌리를 뻗는다고 한다.

그 외에도 상대방을 보고 형태를 모방하는 식물계의 '메타몽' 보킬라 트리폴리올라타나, 발정한 암벌이 페로몬을 합성해 말벌을 조종하는 거미난초, 수분 매개자의 방문 빈도를 기억하고 다음 방문을 예측하는 나사 포이소니아다, 형제자매 개체를 구별하고 입과 줄기 각도를 조절하는 서양봉선화, 물꽈리아재비는 뒤영벌을 속이는 휘발성 물질로 손쉽게 더 많은 벌을 불러들이는 물꽈리아재비 등 다양한 사례를 읽다보면 정말 식물은 뇌 없이 온몸으로 사유하고 행동한다는 주장에 고개를 끄덕이게 될 것이다.

저자는 "식물을 이해하는 일은 우리 인간에게 새로운 이해의 지평을 열어줄 것"이라며 "우리가 낯설고도 익숙한 이 교묘한 존재들과 지구를 함께 쓰고 있을 뿐 아니라 그들에게 우리의 생명을 빚지고 있다는 사실"이라고 강조한다. 464쪽, 2만3천원.

댓글 많은 뉴스

李대통령 "시대착오적 종북몰이·망국적 부동산 투기 옹호 그만"…국힘 겨냥

李대통령 "내란 극복 대한민국, 부동산 투기 하나 못 잡겠나"

나경원 "李정권 주변엔 다주택자, 국민에겐 급매 강요"

'코스피 연일 경신' 李대통령 지지율 54.5%

"尹 있는 서울구치소 나쁠 것 없지 않냐"…전한길, 귀국 권유받아