삶의 아이러니는 죽음이 함께한다는 점이다. 죽음을 떠올리면 누군가는 어떤 유산을 남길지 생각하고, 또 누군가는 자신의 장례식이 어떤 모습일지 상상해 볼 것이다. 가장 많은 이들이 공통적으로 꿈꾸는 죽음은 아마도 '아프지 않고 자는 듯이 죽는 것'일 듯하다. 소박해 보이는 이 꿈은 우리나라 사망자 10명 중 8명이 병원에서 죽음을 맞는다는 현실만 봐도 알 수 있듯 가장 이루기 어려운 끝맺음이 돼버렸다.

병원에서의 마지막을 바라지 않는 것은 '존엄한 죽음'을 원하기 때문일 것이다. 존엄한 죽음이 사람들에게 각인된 것은 '연명치료(의료) 거부'와 함께다. 처음은 미국의 한 젊은 여성의 부모로부터였다. 1975년 미국 뉴저지에서스물한 살 카렌 퀸란(Karen Quinlan)은 파티 도중 쓰러져 식물인간 상태가 됐다. 당시로선 놀랍게도 카렌의 부모는 인공호흡기 제거를 요청했다. 당연히 의료진이 거부했고 부모가 소송을 제기하자 법원은 카렌의 인공호흡기 제거 결정을 내렸다. 다만 카렌은 인공호흡기 제거 후에도 자가호흡을 하며 8년을 더 살았다.

우리나라에선 이른바 '김 할머니' 사건이 있었다. 2008년 폐암 여부를 확진받기 위해 조직 검사를 받던 김 할머니가 과다 출혈로 심정지 상태에 이르렀고, 가족들은 평소 할머니의 뜻에 따라 인공호흡기 제거를 요구했다. 의료진의 거부로 이 사건도 법정까지 갔고, 2009년 법원은 '의학적으로 회생 가능성이 없다면 환자 의사에 따라 연명치료 중단이 가능하다'고 판결했다. 김 할머니는 인공호흡기를 제거하고 6개월 후 세상을 떠났다. 만약 당신이 카렌 또는 김 할머니라면? 상당수는 '무의미한 치료를 받고 싶지 않다'라고 생각할 것이다. 실제로 지난해 한국보건사회연구원이 19세 이상 성인 1천21명을 대상으로 설문조사한 결과, 10명 중 9명(92%)이 임종기 때 연명치료 중단을 희망하는 것으로 나타났다.

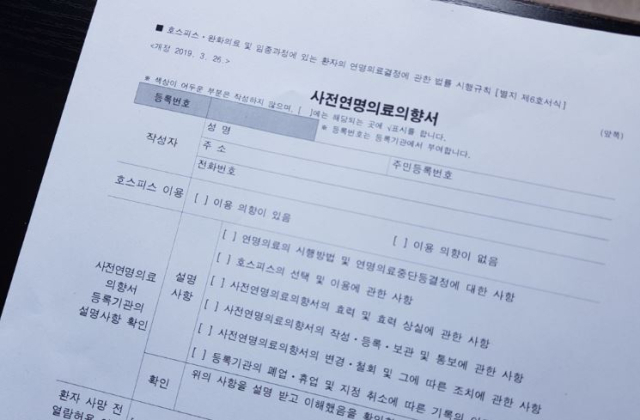

우리나라에서는 김 할머니 사건 이후 존엄한 죽음에 대한 논의가 본격적으로 시작됐고, 2018년부터 사전에 연명치료 거부 의사를 밝힐 수 있게 됐다. 지난 8월 기준 사전 연명치료 거부 신청자는 300만 명을 넘어섰다. 하지만 실제로 본인의 의사에 따라 연명치료를 받지 않고 죽음을 맞는 사망자는 많지 않다. 최근 한국은행 보고서에 따르면, 65세 이상 고령층의 84.1%는 연명치료를 거부하겠다는 의사를 밝혔지만, 실제 중단 비율은 16.7%에 그쳤다. 한은은 또 연명치료 환자가 임종 전 1년간 지출하는 '생애 말기 의료비'가 2023년 기준 평균 1천88만원이라며, 연명치료 중단을 통해 사회적 비용을 절감할 수 있다고 강조했다.

때마침 이재명 대통령이 지난 16일 보건복지부 업무보고에서 "연명치료 중단에 인센티브를 제공하는 방안을 고민하라"고 지시했다. 이 대통령은 "연명치료를 안 하겠다고 하면 그 비용이 엄청 절감되는데, 거기에 혜택을 주는 방법 중 하나가 보험료를 깎아주는 것이라고 이야기하는 경우도 있다"고도 말했다. 자신의 연명치료 거부를 결정하면서 경제적 이익을 따지며 움직일 사람이 얼마나 될지 의문이다. 사전 신청자들이 본인 의사와 달리 결국 연명치료를 받게 되는 것은 가족들의 강력한 요구 때문인 경우가 많다는 의료계의 전언은 해결책이 경제 논리로 따질 수 없다는 점을 보여준다. '존엄'과 '죽음'이라는 단어가 가진 무게가 겨우 보험료 할인과 함께 저울질할 수 있는 것인지 씁쓸할 따름이다.

댓글 많은 뉴스

李대통령 "시대착오적 종북몰이·망국적 부동산 투기 옹호 그만"…국힘 겨냥

10만명 모였다고?…한동훈 지지자 집회 "국힘 개판 됐다"

나경원 "李정권 주변엔 다주택자, 국민에겐 급매 강요"

'코스피 연일 경신' 李대통령 지지율 54.5%

이준석 "정부·여당 다주택자들, 5월 9일까지 집 파실 겁니까"