낙동강과 위천이 서쪽과 북쪽을 휘감고, 만경산이 북동쪽을 감싸 안고 있다. 의성 단밀면 낙정2리 낙정마을.

낙동강을 사이에 두고 동쪽은 낙정, 서쪽은 상주 낙동면 낙동리 낙동마을이다. 두 마을은 수백 년 동안 떼려야 뗄 수 없는 관계를 이어왔다. 낙정은 당초 낙동강의 동쪽에 있다고 '낙동'으로 불렸으나, 약 200년 전 이 마을에 좋은 우물이 생겨나 이름을 낙정(落井)으로 바꿨다고 전해진다. 또 옛날 낙동이란 이름을 둘러싸고 두 마을 사람들이 씨름을 했는데, 낙정 사람들이 지는 바람에 '낙동'이란 이름을 뺏겼다는 이야기도 있다.

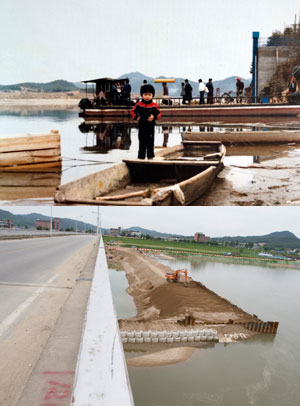

근대에 낙동이 낙정보다 훨씬 번화한 것을 볼 때 마을 주도권이 낙정에서 낙동으로 옮겨갔다고 볼 수 있는 대목이다. 낙정과 낙동 두 마을을 가르는 강 물줄기의 변화도 두 마을의 위상 변화와 무관하지 않다. 1970년대까지 두 마을을 가로지르는 강 중앙에 백사장으로 이뤄진 하중도(河中島)가 있었다. 강섬을 가운데 두고 낙정마을 앞으로 본류(원강), 낙동마을 앞으로 샛강이 각각 흘렀다. 하지만 80년대 강물을 막고 땅을 확보하기 위해 제방을 쌓으면서 본류와 샛강은 뒤바뀌었다. 현재 낙정마을 앞으로는 샛강보다 더 얕고 좁은 옛 물길의 일부만 흘러내리고 있을 뿐이다.

낙정마을은 강 물길의 변화만큼 숱한 변화와 곡절을 겪어왔다. 고려시대부터 조선 말까지 말과 마차가 빈번하게 드나들던 교통의 요지인 역참(驛站), 바로 역마을이었다. 또 조선시대부터 20세기 초반까지 나루터를 매개로 영남대로의 주요 교통로와 물류 중심지로 기능해왔다. 6·25 때는 인민군 공치(共治)를 두 달이나 겪으면서 피와 죽음의 현장이 됐고, 낙동강을 잇는 낙단교 건설에 무려 14년이 걸리는 우여곡절을 겪기도 했다. 낙정은 강과 나루터, 말과 역(驛), 소금과 곡식을 발판으로 천 년 이상을 내려온 마을이다.

◆영남대로와 역마을(驛村)

낙정마을은 고려에서 조선을 거쳐 20세기 초반까지 물자 유통과 교통의 중심지였다.

물류와 교통의 핵심 고리는 나루터와 역, 소금창고(염창:鹽倉)였다.

낙정마을과 낙동마을을 잇는 '낙동나루'는 영남 제일의 나루였다. 두 마을을 잇는 현재의 낙단교 양편이 바로 나루터였다. 영남대로를 잇는 주요 나루이자, 소금을 비롯한 각종 물류의 집산지이기도 했다.

영남대로를 잇는 주요 나루로는 낙동강 상류부터 하류 쪽으로 '삼강나루'(예천 풍양면 삼강리~문경 영순면 달지리), '하풍나루'(예천 풍양면 하풍리~문경 영순면 이목리), '퇴강나루'(예천 풍양면 낙상리~상주 사벌면 퇴강리) 등이 있다.

이 가운데 가장 하류 쪽인 낙동나루는 소금이나 곡식 등 물자가 가장 많이 유통되는 통로였다. 영남 각 지역의 세곡(조세로 바치는 곡식)과 부산에서 올라온 소금 등이 모였던 곳이다. 이로 인해 낙동강의 수십 개 나루 가운데 최대의 상권을 형성했던 것. 영남대로를 잇는 핵심 나루였던 만큼 조선시대에는 5척의 대형 나룻배와 도선군(渡船軍) 등 16명의 군인을 배치했고, 중앙에서 나루 관리자까지 파견했다고 한다.

구종본(67) 씨는 "소금 실은 배가 올라오면 마을 사람들은 지게에 쌀을 지고 가 소금과 곡식을 소금창고에서 맞바꿨다"고 말했다. 주민들은 마을 서쪽 옛 강 물길이 흐르는 곳에 염창이 있었다고 전했다. 또 낙정에서 남쪽 구미 도개면 용산리(옛 의성 단밀면 용산리) 연산마을로 넘어가는 길목에는 '염창고개'란 지명이 아직도 남아있다. 소금창고가 있을 정도로 교류가 활발했던 곳이라는 것을 알 수 있다.

낙동나루를 낀 낙정마을은 이처럼 물류와 교통의 최고 요지였다. 낙동강 700리가 낙정과 낙동을 배경으로 한 강을 기점으로 한다는 얘기도 나온다.

낙정마을은 특히 역마, 수레 등을 바탕으로 한 주요 교통로인 역마을의 기능을 해왔다. 고려시대부터 조선 말엽까지 역촌의 역할을 했다는 것. 낙동강 물길을 통해 낙동나루터로 올라온 소금이나 공물(곡식, 특산물)이 문경새재를 넘어 한양으로 가기 위해서는 역마나 수레가 필요했다. 낙정마을은 바로 역마와 마차 등을 갈아타고, 머무르고, 쉬어가는 역이었다.

'고려사'에 나타난 낙동역(落東驛)은 바로 낙정마을을 말한다. 조선시대 후기 가장 번성했던 시절, 낙동역에는 역무담당 관리(역원) 490명, 잡일을 맡은 사람 35명, 노비(머슴) 13명과 큰말 3필, 중말 2필을 포함한 말 13필 등이 있었다고 전해진다. 이 때문에 당시 마을에는 역원들이 녹(관리 봉급)으로 받은 논밭을 소작했던 사람들이 많았다고 한다. 지금까지 마을에 말무덤이라는 지명이 남아 있는 것도 과거 낙정마을이 역참의 역할을 했던 곳이라는 것을 방증하고 있다.

◆선거다리, 낙단교(落丹橋)

의성 낙정마을과 강 건너 상주 낙동마을은 고(故) 박정희 전 대통령에 대한 원성이 남아 있는 경북에서는 보기 드문 지역이다.

양 주민들은 수백 년 동안 나룻배를 매개로 같은 생활권을 이어왔다. 하지만 근대화의 바람이 불면서 교류 및 상권 활성화를 위해 편리한 교통로 확보가 절실해졌다. 두 마을 주민들은 70년대 들어 정치권과 행정기관에 물길을 건널 수 있는 다리를 설치해 줄 것을 줄기차게 요구했다. 두 마을을 잇는 다리 건설이 주민들의 숙원이 된 것이다.

낙정과 낙동을 잇는 낙단교. 상주 낙동면의 '낙'자와 의성 단밀면의 '단'자를 따 이름을 붙였다. 이 다리가 놓이는 데는 무려 14년이 걸렸다. 그만큼 다리가 놓이기까지 주민들의 가슴앓이도 심했다.

박 전 대통령은 72년 말 대통령 재임을 위한 선거 유세 당시 이 마을에 다리를 세워주기로 공약했다. 하지만, 막상 대통령에 다시 당선된 뒤에는 약속을 저버린 채 낙정마을 인근 자신의 고향인 구미 선산에 일선교를 세웠다고 한다. 박 전 대통령은 '낙정마을 낙동강 수심이 깊고 강바닥 암반이 많아 다리를 세우기 어렵다'고 했다고 주민들은 기억했다.

하지만, 낙정과 낙동 주민들은 박 전 대통령이 고향을 챙기기 위해 낙단교 대신 일선교를 건설했다고 섭섭함을 감추지 않았다. 선산에 다리를 뺏겼다고 여긴 주민들은 의성군과 상주군을 찾아 낙동나루터에 다리를 건설해줄 것을 끈질기게 요구, 결국 약속을 받아냈다. 하지만 75년 교각 6개만 놓은 채 예산부족 등의 이유로 공사를 중단했다. 이후 국회의원 선거 때만 되면 후보들은 저마다 '다리를 반드시 완공시키겠다'는 공약을 들고 나왔고, 선거가 끝나면 모두 '나 몰라라' 했다. 낙단교는 결국 박 전 대통령 공약 14년 만에, 교각 6개만 덩그러니 세운 지 11년 만인 1986년 8월 완공했다. 이 같은 우여곡절을 겪은 뒤 주민들은 이 다리를 '선거다리'로 불렀다. 다리가 완공되기까지 숱한 곡절을 겪은 만큼 준공식은 거창하게 치러졌다.

"(전두환)대통령 온다고 난리 났어. 강에 폭발물 매장했을까봐 잠수부들이 강물에 들어가느라 며칠간 마을에서 지냈다고. 군인들은 산에 올라가 경계하고 말이라. 경찰관들도 동네 방 얻어가지고 자고 말이라."

노병두(79) 씨는 "대통령이 준공식에 참석한다고 마을엔 며칠 전부터 군인과 경찰들로 넘쳐났다"고 말했다.

나루터와 역참을 기반으로 수백 년을 이어온 낙정마을은 이제 강 둔치 개발과 낙단교 건설 등을 통해 새로운 변화를 맞고 있다. 김병구기자 kbg@msnet.co.kr

공동기획:매일신문·(사)인문사회연구소

◇마을조사팀

▷작가 권상구·조진희 ▷사진 박민우 ▷지도 이언희

댓글 많은 뉴스

한동훈, 장동혁 '변화' 언급에 입장? "함께 계엄 극복하고 민주당 폭주와 싸우는 것만이 대한민국·보수 살 길"

李대통령 "북한이 남한 노리나?…현실은 北이 남쪽 공격 걱정"

李대통령 "'노동신문' 접근제한, 국민 '빨갱이'될까봐서? 그냥 풀면 돼"

국힘 지지층 80% 장동혁 '당대표 유지'…중도는 '사퇴' 50.8%

한동훈 "김종혁 징계? 차라리 날 찍어내라…우스운 당 만들어"