2년 전 일본에 잠시 체류한 적이 있다. 그때 일본 연구자들과 교류할 기회가 있었는데 그중에 핫토리 데츠야라는 일본문학부 박사 과정 학생이 있었다. 그는 일본 국민작가인 나쓰메 소세키 전공자로 소세키가 활동하던 시기 조선과 중국의 문학에도 관심이 많았다. 열정적이고, 명민하며, 담백한 기질을 지닌 친구였다. 나와 교류할 즈음 핫토리 데츠야는 일본어로 번역된 식민지 시기 조선 작가들의 소설을 탐독하고 있었다. 한번은 이 친구가 상당히 격앙된 얼굴로 나타나서 "김동인 소설 '태형'(笞刑)의 원문을 구해줄 수 있느냐"고 물었다. 그러면서 '한 대' '두 대'라고 내뱉으며 매질하는 동작을 취하는 것이었다. 잠시 흥분을 가라앉히고 나서 침통한 목소리로 그가 말했다. "어떻게 이런 일이 일어날 수 있었던 것일까요."

그의 질문에 답을 할 수가 없었다. 일제강점기 일본제국이 식민지 조선에 가한 폭력을 설명할 방법을 찾지 못했기 때문은 아니었다. 소설 '태형'은 한국문학 연구자의 관심에서 벗어나 있는 작품이었다. 그 한국문학 연구자 중에 나도 있었다. 나 역시 '태형'을 읽기는 했지만, 소설 속 야만적 폭력에 대해서 별다른 충격 없이 넘겼었다. 이 생생한 폭력의 기록을 간과해 온 나 자신이 부끄러워서 일본인 연구자의 격앙된 질문에 답을 할 수가 없었다.

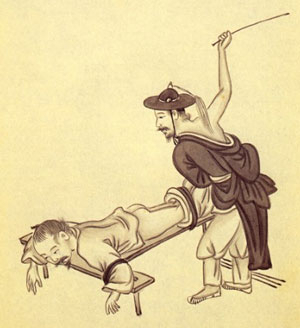

김동인의 '태형'(1923)은 제국이 식민지 조선에 가한 폭력의 기록이다. 소설은 삼일운동 직후 무더위가 시작되는 유월의 미결수 감옥을 중심으로 전개된다. 다섯 평 남짓한 감옥에 사십 명이 넘는 죄수들이 수용되자 죄수들은 편의를 위해서 수감자 수를 줄일 방안을 모색한다. 그러던 중 칠십 대의 노인 수감자가 '태형 90대'를 선고받는다. 노인이 태형을 받아들이면 수감자 한 명이 줄어 감옥 공간이 좀 더 여유가 생기는 것이다.

노인이 "나이 칠십에 태형 90대를 맞는 것은 죽으라는 것과 다름없다. 공소하겠다"고 하자 동료 수감자들은 "태형이 더 낫다"고 노인을 설득한다. 노인은 동료 수감자들의 암묵적 요청에 못 이겨 공소를 포기한다. 노인을 때리는 매질 소리가 감옥 전체에 울려 퍼지는 장면에서 소설은 끝이 난다. 태형은 사람의 신체에 고통을 가하는 야만적 형벌이다. 일제는 일본에서도 폐기된 태형을 1912년 조선에서 부활시켜 법제화하였다. 폭력으로서 조선인을 제압하려 했던 것이다.

나는 왜 일제의 야만적 지배의 기록인 소설 '태형'을 간과한 것일까. 폭력과 억압으로 점철된 불행한 한국 현대사를 살면서 나 역시 '폭력'에 익숙해져 버린 것일까. 그래서 우리 사회 밖 누군가가 '폭력'을 '폭력'이라고 지적할 때 비로소 '폭력'의 야만성을 감지할 수 있게 된 것은 아닐까. 무의식적으로 '폭력'을 용인해온 '나' 같은 사람들 때문에 우리 사회에는 '폭력'이 여전히 정당화되어 온 것은 아닐까. 많은 생각을 하게 된다.

새 시대가 열리고 있다. 한국도 선진 시민사회로 들어서는 것이다. 새 시대에는 우리 사회에 내재하는 폭력이 더는 용인되어서는 안 된다. 다수가 폭력의 부당함에 침묵하는 일이 있어서도 안 된다. 시민이 주도하는 선진사회가 바로 우리 눈앞에 와 있는 것이다.

댓글 많은 뉴스

권칠승 "대구는 보수꼴통, 극우 심장이라 불려"…이종배 "인격권 침해" 인권위 진정

이재명 대통령 '잘못하고 있다' 49.0%

李대통령 지지율 51.2%, 2주째 하락세…민주당도 동반 하락

"울릉도 2박3일 100만원, 이돈이면 중국 3번 가"…관광객 분노 후기

경찰, 오늘 이진숙 3차 소환…李측 "실질조사 없으면 고발"