군위군 군위읍 용대리 추기경 생가를 중심으로 조성된 '김수환 추기경 사랑과 나눔공원' 전경. 추모전시관, 추모정원, 십자가의 길, 평화의 숲이 자리하고 있으며 옛 옹기굴도 복원했다. 사랑과 용서, 나눔의 마음을 배울 수 있는 정신적 휴식처이자 군위군의 대표적 힐링공간이다. 김태형 선임기자 thk@imaeil.com

◆신앙의 싹을 뿌린 어머니

보통학교를 다닐 때 추기경은 어머니와 동한 형과 살았다. 누나들은 일찍 출가한데다 위로 형들은 돈 벌러 객지를 들고나는 탓에 깊은 정도 몰랐다. 동한 형은 대구 소신학교로 옮길 때까지 늘 함께 있었다. 싸운 기억도 없다. 방학 때 형이 오면 그렇게 좋을 수가 없었다.

어머니는 두 아들을 각별하지만 엄하게 키웠다. 행실을 바로하고 열심히 공부하라고 가르쳤다. 그래야 신부님이 될 수 있다고 했다. 행상을 다니느라 파김치가 된 밤에도 기도를 거르지 않았다. 추기경도 어머니 등에 기대어 흉내를 냈다. 어머니는 하늘 천 따 지 정도만 알았지만 틈틈이 성경과 성인들의 이야기를 들려주었다. 옛날 옛적 효자 이야기도 자주 했다. 그럴 때면 '나도 커서 성인되고 효자돼야지' 라고 생각했다.

추기경은 희한하게도 우린 왜 이렇게 못 살까 하는 생각은 해본 적이 없었다. 어머니는 끼니를 거르더라도 궁티를 내지 않았다. 두 아들에게 돈 많은 부자가 되라고 가르치지 않았다. 재물보다는 믿음의 영성이 먼저라고 했다. 돈과는 거리가 먼 사제로 살도록 권하며 아들의 마음 밭에 신앙의 씨앗을 뿌렸다.

사랑과 나눔공원 입구의 추기경 상징 조형물과 군위 읍내를 오가는 길. 어릴적 추기경은 이 길에서 행상 나간 어머니를 기다리곤 했다. 김태형 선임기자 thk@imaeil.com

회고록에 남아있는 추기경의 말년 독백이다. '예나 지금이나 붉게 물들어가는 저녁 하늘을 바라보면 마음이 편해진다. 고향 풍경과 어머니 품이 느껴진다. 어릴 때 저녁이 가까워지면 신작로에서 행상 나간 어머니를 기다렸다. 내 나이도 이제 하느님 곁으로 한 발짝 한 발짝 가까이 다가가고 있다. 하늘나라에 가면 어머니를 만날 수 있으리란 기대를 품어본다.'

군위 고로면의 인각사는 일연 스님이 머물며 삼국유사를 완성한 고찰이다. 스님이 인각사로 온 까닭은 구순의 어머니 때문이었다. 세속 인연에 미련을 버리지 못한다는 입방아에 스님은 "칠십여 년 살면서 한순간도 어머니를 잊은 적이 없었다. 마지막이나마 맘껏 모시려한다"며 낙향했다. 세속을 떠난 추기경이나 국사 스님에게도 어머니는 잊을 수 없는 그리움이었고 효는 만행의 근본이었다.

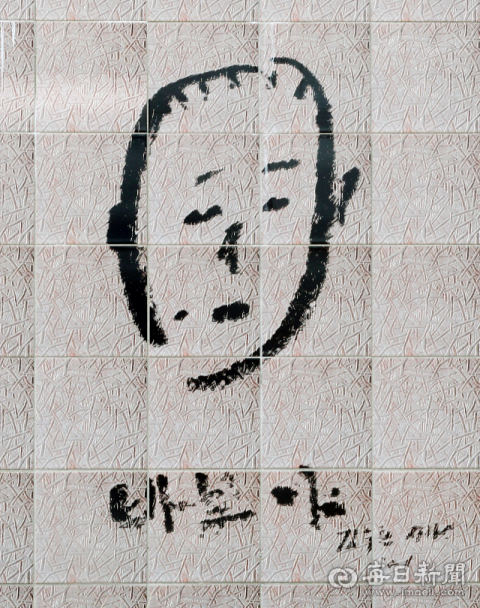

사랑과 나눔공원 추모정원에 추기경 자화상 '바보야' 그림으로 만든 타일벽화. 김태형 선임기자 thk@imaeil.com

◆ 바보야

코흘리개 시절 싸운 기억이 있다. 자치기를 하다 생떼를 쓰는 동갑내기 생질과 싸웠다. 엎치락뒤치락 뒹굴다 생질이 졌노라고 항복했다. 추기경은 이겼지만 슬펐다. 다시는 싸우지 않겠노라고 훌쩍거렸다. 생질 생각에 외삼촌은 이기고도 우는 바보였다.

군위군 군위읍에 있는 '김수환 추기경 사랑과 나눔공원'에는 둥근 얼굴에 눈, 코, 입이 그려진 그림이 전시돼 있다. 추기경이 그린 자화상이다. 모교인 동성고 100주년 기념 전시회에 내놓은 파스텔 드로잉이다. 그림 밑에 '바보야'라고 썼다. 사람들이 왜 바보인지 물었다. "잘 났으면 얼마나 잘 났고 알면 또 얼마나 알겠습니까. 안다고 나대고, 어디가든 대접받길 바라는 게 바로 바보지요. 그러고 보면 내가 가장 바보처럼 산 것 같아요."

자신을 부족하고 허물 많은 바보라 했지만 사람들은 추기경이 말한 바보를 나눔과 사랑의 정신으로 받아들였다. 지난해 사랑과 나눔공원 성물 축복식에서 조환길 대구대교구장은 바보를 이렇게 설명했다. "세상 물정에 약삭빠르게 살지 못하는 사람을 바보라고 하지요. 자기한테 필요한데 다른 사람이 원한다면 얼른 주는 사람이 바보입니다. 추기경이 그렇게 살았습니다."

추기경은 '밥이 돼야 하는데' 라는 혼잣말을 자주 했다. 십자가의 죽음을 자청하며 밥이 돼 준 예수님처럼, 먹는 것이 아니라 먹히는 삶을 살자는 말이었다. 추기경의 정신을 기리고자 지난해 군위에서는 추모뮤지컬 '밥처럼 옹기처럼'이 초연됐다. 조만간 '바보 밥상'도 재현하려고 한다. 추기경이 생전 즐기던 시래기 밥상을 통해 나눔과 사랑의 정신을 되새기고 향토 음식도 널리 알리겠다는 계획이다. 삼국유사의 고장 군위군에 사랑과 나눔의 고장이란 브랜드가 보태지고 있다.

사랑과 나눔공원을 찾은 방문객이 '십자가의 길' 계단에서 두 팔을 벌려 사랑과 나눔을 몸소 실천한 추기경의 삶을 회상하고 있다. 김태형 선임기자 thk@imaeil.com

◆김수환 추기경 사랑과 나눔공원

공원은 조성된 지 겨우 두해가 지났다. 그 탓에 외관의 아름다움은 덜하다. 나무와 풀도 어리고 생가와 옹기는 옛 맛이 적다. 그러나 여느 공원에서 느끼기 어려운 편안함을 안겨준다. 그래서일까 공원을 찾는 사람은 끊이지 않는다. 누구나 떠나간 사람이 그리울 땐 그가 남긴 자취를 찾기 마련이다. 두고 간 삶의 여운이 남아있기 때문이다.

추기경이 생전 가장 많이 입에 올린 말은 사랑이었다, 동상을 껴안고 즐거워하는 어린아이들에게나 성모상과 십자가의 길을 거닐며 생각에 잠기는 사람들에게 추기경은 한결같이 말한다. "서로 사랑하세요."

천주교 신자가 아니라도 사랑과 나눔공원 문은 활짝 열려 있다. 서로 사랑하고 함께 나누자는데 천주교면 어떻고 불교면 또 다를까. 추기경과 법정 스님은 영적으로 소통했다. 길상사와 명동성당을 바꿔가며 이교도 앞에 선 두 사람은 사랑과 나눔을 말했다. 사람들은 소통의 문을 열어 준 큰 스승이라고 두 분을 기렸다. 법정 스님의 눈에 추기경은 '마음이 가난한 사람'의 실천자였다. 불교의 하심과 같은 의미다.

김수환 추기경 추모 전시관에 전시된 추기경 유품. 김태형 선임기자 thk@imaeil.com

추기경은 가난하고 약한 사람들과 살고 싶었다. 그러나 직책이 허락하지 않았다. 고(故) 제정구 의원과 정일우 신부가 일군 철거민 정착촌을 자주 찾았다. 자고 가라고 했지만 그러지 못했다. "공동화장실을 같이 써야하는 등 불편한 점이 한둘이 아니었다. 바쁘다는 핑계로 꽁무니를 뺐지만 실은 용기가 없어서였다." 훗날 추기경은 미안한 마음을 숨기지 않고 겸손하고도 꾸밈없이 털어놓았다.

공원을 관리하는 신부님에게 추기경은 꾸며진 모습과 실제 모습이 다르지 않게 노력한 분이다. 바보라는 말은 "바보인 내가 하느님의 사람을 받은 것처럼 너도 충분히 사랑받을 수 있다"는 말과 다르지 않다고도 한다. 말한 바대로 살려고 애쓴 추기경은 '세상에서 가장 어렵고 긴 여행은 머리에서 가슴으로 가는 여행'이라는 말을 남겼다.

◆ 떠밀려 간 길

성적표를 받아든 추기경은 어머니에게 미안했다. 성적표에는 갑보다 을, 병이 많았다. 어머니는 그냥 웃어 넘겼다. 그러나 그날 밤 교리 공부 숙제를 못한 그에게 보인 어머니의 노기 띤 얼굴은 평생 지워지지 않았다. 죄스런 마음에 어머니를 기쁘게 해드리기 위해선 신부가 돼야겠다고 장래 소망을 바꿨다.

추기경 생가 왼쪽 아래에 재현한 옹기가마. 김태형 선임기자 thk@imaeil.com

다음날 눈을 뜨니 어머니가 보이지 않았다. 옹기 터에서 일하던 형이 대구 누나 네에 가셨다고 일러줬다. 돈도 10전을 주었다. 꼬깃꼬깃 감춰둔 5전을 합쳐 주머니에 넣었다. 어머니를 찾아 대구까지 백리도 훨씬 넘는 길을 무작정 나섰다. 지나가던 마부에게 떡 사먹고 남은 돈 10전어치만 태워달라고 했다. 다부동 고개 넘어 내렸다. 머릿속이 하얗게 될 때까지 걸었다. 밤늦게 누나 집에 들어가니 길이 엇갈려 어머니는 다시 군위로 가버린 뒤였다. 누나 품에 안겨 엉엉 울었다. 어떻게 알았던지 어머니는 이튿날 일찍 찾아왔다. 그렇게 고향 군위를 떠났다. 그리고 60년이 흐르도록 고향 군위에 가보지 못했다. 어머니를 찾아 나선 길이 사제의 길로 가는 첫걸음이었다.

무엇이 되기를 바란다고 꼭 그렇게 되는 인생은 드물다. 20여 년간 가까이에서 모신 강우일 제주교구장이 학술 심포지엄에서 추기경의 삶을 평가했다. "사제로 들어선 처음부터 유학을 가고 추기경이 된 것이나 독재정권에 맞서고 약자 편에 선 것 모두 떠밀려 갈 수 밖에 없었다. 스스로 계획한 적이 없었다. 항상 떠밀려서 어쩔 수 없이 한발 내딛었을 뿐이다. 그 분을 떠다민 것은 하느님이셨다."

〈서영관 스토리텔러〉

댓글 많은 뉴스

李대통령 지지율 54.3%로 소폭 하락…전재수 '통일교 의혹' 영향?

버스 타곤 못 가는 대구 유일 '국보'…주민들 "급행버스 경유 해달라"

'李 대통령 질타' 책갈피 달러에…인천공항사장 "무능집단 오인될까 걱정"

'국비 0원' TK신공항, 영호남 연대로 뚫는다…광주 軍공항 이전 TF 17일 회의

김어준 방송서 봤던 그 교수…오사카 총영사에 이영채 내정