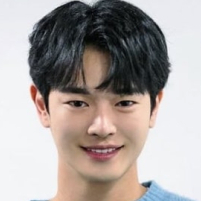

이명기가 얼굴을 그리고, 김홍도가 몸을 그린 18세기 한 양반의 초상화이다. 눈썹과 수염이 성글고 뺨에 사마귀가 있는 환갑이 넘은 얼굴의 이목구비를 온화한 살빛 속에 또렷이 나타냈고 주름살은 미세하게 흔적만 남겼다. 얼굴보다 큰 두 겹의 사각형 모자, 동파관은 입체감이 살도록 검은 색을 옅고 짙게 칠했다.

가장 멋있는 부분은 옷이다. 연한 살구색 도포는 깃과 소매와 품과 길이가 모두 낙낙하고 여유로워 디자인이 품위가 넘친다. 흐르는 듯 부드러우면서도 단호한 선묘의 실루엣과 옷 주름이 은은한 명암 묘사와 어울린 우아함은 어떤 화려함도 부럽지 않다. 가슴께에 맨 단순한 검은 띠도 품위가 넘친다.

이명기와 김홍도는 둘 다 '국수'(國手)로 불렸던 나라를 대표하는 솜씨를 가진 대가이다. 이 두 사람의 손을 빌린다면 누구라도 이렇게 멋진 모습으로 그려질 수 있을 것 같다. 이명기는 1791년(정조 15년) 정조의 어진을 그릴 때 어용을 담당하는 주관화사에 낙점된 최고의 초상화가였다. 이때 김홍도는 옷을 그린 동참화사였고 허감, 한종일, 김득신, 신한평, 이종현 등 쟁쟁한 화원들이 수종화사로 참여했다.

이 초상화의 주인공인 서직수(1735-1811)는 사도세자의 능원 책임자인 현륭원령으로 재직할 때 현륭원의 원찰인 용주사에 불화 관련 일로 파견되었던 김홍도, 이명기와 알게 된 인연으로 이 초상화를 그려 받는 행운을 누릴 수 있었을 것이다. 서직수가 지어서 써넣은 '화상찬'(畵像讚)은 이렇다.

이명기(李命基) 화면(畵面) 김홍도(金弘道) 화체(畵體) 양인(兩人) 명어화자(名於畵者) 이불능화(而不能畵) 일편영대(一片靈臺) 석호(惜乎) 하불수도(何不修道) 어임하(於林下) 낭비심력(浪費心力) 어명산잡기(於名山雜記) 개론(槩論) 기평생(其平生) 불속야귀(不俗也貴) 병진(丙辰) 하일(夏日) 십우헌(十友軒) 육십이세옹(六十二世翁) 자평(自評)

'이명기가 얼굴을 그리고 김홍도가 몸을 그렸다. 두 사람은 그림으로 이름났건만 한 조각 마음은 그리지 못했다. 애석하다. 어찌하여 임하(林下)에서 도를 닦지 않고 심력(心力)을 명산잡기(名山雜記)에 낭비했던가. 그 평생을 대략 논한다면 속되지 않았음은 귀하다고 하겠다. 병진년(1796년) 여름 십우헌(서직수) 예순두살 늙은이가 자신을 평하다.'

초상화가 일편영대(一片靈臺), 곧 그 사람의 마음까지 전할 수는 없다는 말은 예전부터 하던 말이다. 서직수는 죽은 후에도 남아 있을 그림 속 자신을 보니 이뤄놓은 것이 없어 후회스럽지만 속(俗)스럽게 살지는 않았다고 자부했다.

검은 모자와 검은 띠, 우아한 도포와 함께 하얀 버선이 인상적이다. 실내에 서 있는 모습이어서 신발을 그리지 않는 편이 더 자연스럽다고 생각했던 것이다. 남녀노소가 다 버선을 신었던 시대라고 알고 있지만, 이렇게 자세하게 그린 남성의 버선발을 그림으로 목격하기도 흔치 않다.

미술사 연구자

댓글 많은 뉴스

국민의힘 최고위, 한동훈 전 대표 '제명' 확정

고국 품으로 돌아온 이해찬 前총리 시신…여권 인사들 '침통'

친한계, '한동훈 제명'에 오후 1시20분 기자회견…입장 발표할듯

한동훈 "국민의힘, 북한수령론·나치즘…정상 아니야"

李대통령 "담배처럼 '설탕 부담금'은 어떤가" 제안