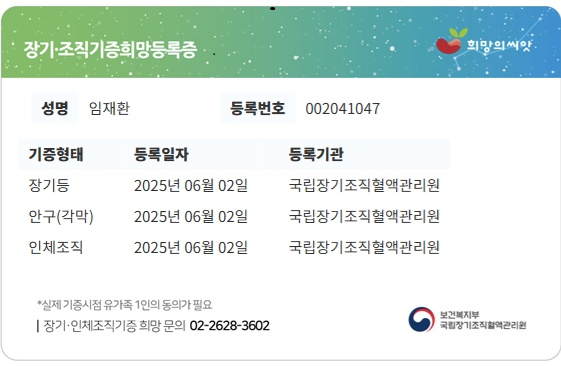

'등록번호 2041047'.

이달 2일 기자가 국립장기조직혈액관리원에 장기기증 희망등록을 하고 받은 숫자다. 국내에서 204만1천47번째 기증 희망등록자라는 뜻이다.

서른두 살의 나이에 조금 늦게 기증 의사를 밝혔다. 가족만큼이나 가까운 지인에게 이 사실을 전하니 '주변 사람들이 기증 의사를 알고 있으면 되지, 굳이 희망등록까지 할 필요가 있었냐'는 대답이 되돌아왔다.

생명 나눔 의사를 구두가 아닌 서면으로 남겨야겠다는 데에는 개인적으로 세 가지 이유가 있다.

첫 번째로는 뇌사에 빠져 법상 장기기증이 가능한 순간이 오면, 내 가족이 중환자실 앞에서 고통스러운 결정을 내리지 않기를 바랐다.

지난 두 달간 장기기증 기획 시리즈 취재 과정에서 만난 유족 7명은 중환자실 앞이 그렇게나 견디기 힘들었다고 전했다. 자식이 의식불명이라는 현실조차 받아들이지 못한 순간에 '타인을 위해 장기를 기증할 수 있겠느냐'는 질문을 받아 든 한 아버지는 24시간 내내 울부짖었다.

사랑하는 가족이 생전 기증 의사를 입 밖으로 꺼낸 적이 없다면 그 고통은 배가 된다. 식물인간과 달리 뇌사 상태는 다시 깨어난다는 기적이 없어서 기증 의사를 물어볼 수도 없다. 생명 나눔 뜻을 문서로 반드시 남겨야 하는 이유가 여기에 있다고 느꼈다.

두 번째 이유는 한 사람의 장기기증은 최대 9명에게 새로운 삶을 선물할 수 있다는 데 있다. 조직까지 나누게 되면 100여 명이 되살아나는 기적이 펼쳐진다.

이틀에 한 번씩 신장 투석 주사를 꽂고 인공심장을 부여잡는 환자들이 다시 걷고 숨을 쉬는 데 힘을 보태고자 했다. 생을 마감하면 한 줌의 재로 사라질 장기들을 건네면서, 죽음을 앞뒀던 환자들이 인생의 제2막을 써 내려가길 바랐다.

마지막 이유는 기증 희망등록이 늘어날수록, 우리 사회에 생명 나눔 문화가 뿌리내릴 것이라는 믿음 때문이다.

미국 등 기증 선진국은 60% 이상의 장기기증 희망등록률을 보인다. 반면 우리나라는 2023년 기준 전체 인구 대비 3.4% 수준에 그친다. 그 결과 실제 기증으로 이어진 건수는 큰 차이를 보인다. 같은 해 한국의 인구 100만 명당 뇌사 기증자 수는 9.32명인 반면, 미국은 48.04명으로 집계됐다.

한국 사회에는 부모님이 주신 신체를 훼손해서는 안 된다는 유교적 가치관이 남아 있다. 해외처럼 장기기증이 일상적인 문화로 자리 잡기 위해선, 더 많은 국민이 기증 의사를 공개적으로 표명하는 일이 선행돼야 한다.

기자는 취재를 통해 생명 나눔을 가까이하면서 기증 희망등록을 하게 됐다. 장기기증이라는 주제가 낯선 사람들은 가족의 장기기증을 해야 할 때가 오거나, 본인이 장기를 이식받을 상황에 놓이지 않으면 그 가치를 헤아리기 어렵다.

다행히 오는 8월 21일부터는 신분증을 발급받을 때 장기기증 희망등록을 안내받는 제도가 시행된다. 주민등록증을 발급하는 동사무소와 구청(여권), 경찰서·면허시험장(운전면허증), 지방해양수산청(선원신분증) 등에서 이뤄진다. 일상에서 생명 나눔에 대해 한 번쯤 생각해 볼 수 있다는 점에서 반가운 움직임이다.

기증 희망등록을 하더라도 최종 결정은 남겨진 가족의 몫이다. 하지만 그 의사를 미리 밝히는 이들이 많아질수록, 우리 사회가 생명 나눔 활성화로 나아간다는 데에는 의심의 여지가 없다. 작은 결심들이 모여 장기기증이 문화로 받아들여지는 그 기적의 순간이 오길 바란다.

댓글 많은 뉴스

3만명 모였다? 한동훈 지지자 '제명 철회' 집회…韓 "이게 진짜 보수결집"

'주호영 등판' 달아오른 대구시장 선거판…현역 잇단 출사표 경쟁 치열

주호영, 대구시장 선거 출마 "대구 다시 일으켜 세우겠다"

한동훈 "국민의힘, 북한수령론·나치즘…정상 아니야"

고국 품으로 돌아온 이해찬 前총리 시신…여권 인사들 '침통'