백두대간 천의봉에서 발원한 낙동강은 세월을 안고 흐른다. 재산천, 춘양천, 반변천 등 지류를 받아들이고, 소백산 내성천과 죽월산 금천의 물길을 합쳐 삼강나루에 모인다. 다시 속리산 영강을 품어 강물이 모이는 상주시 사벌면 퇴강리. 속리산에서 발원한 영강과 낙동강이 만나는 곳이다. 개진마, 물미, 광대정 모두 한 마을이다. 북쪽으로는 '임금바위'가 있는 군암산이 마을을 감싸고 있다. 낙동강 물이 밀려나는 지역이어서 퇴강 또는 물미라고 부른다.

상주 사람들은 이곳을 낙동강 700리가 시작되는 지점이라고 한다. '낙동강의 근원이 봉화현 태백산 황지, 문경현 북쪽 초점, 순흥 소백산이며 그 물이 합하여 상주에 이르러 낙동강이 된다'는 세종실록지리지 '경상도 편'을 근거로 하고 있다. 낙동강 700리를 소금배와 연관시키기도 한다.

김중태(59) 씨는 "옛날에 여기 소금배가 댕겼어. 소금배가 광대정에서 하역을 하고 위로는 강폭이 좁고 수심이 낮아 더 이상 못 올라갔지. 광대정에서 내린 소금은 문경새재를 거쳐 서울로 올라갔어. 부산에서 올라온 뱃길이 여기까지 한 칠백리쯤 된다"고 말했다. 물론 문경사람들은 세종실록지리지 기록을 통해 문경읍 상초리 조령약수터를 낙동강 700리의 시발점이라고도 한다.

물미는 원래 현재 위치보다 위쪽인 군암산 기슭에 둥지를 틀었다.

김충배(97) 씨는 "예천 풍양 새멸나루터에서 낙동강 건너 광대정에 내린 조선 선비들이 문경새재로 가기 위해 물미 앞길을 주로 이용했다"며 "물미 선대들은 언제나 과거 보러 가는 선비들에게 먹을 것을 내놓아야 했기 때문에 이를 피하기 위해 산기슭에 자리를 잡았다"고 했다. 특히 사람들이 많이 모이는 번화한 지역이어서 도적도 많았고, 당시 낙동강 물이 물미 앞까지 범람하는 일이 빈번해 강과 멀찍이 떨어져 집을 지었다는 것이다. 하지만 문경새재 과거길이 없어지고, 제방을 쌓으면서 범람의 위협까지 해소되면서 마을은 현재의 위치로 내려왔다.

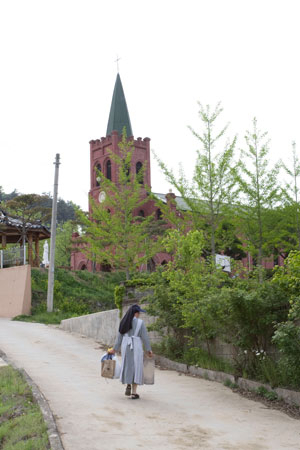

물미는 마을 입향조를 모시는 재실, 상주 천주교의 효시 퇴강성당, 낙동강과 영강이 만들어낸 갯들과 함께 400여년을 이어온 마을이다.

물미에는 임진왜란 이후 김해김씨 김극세 선생이 처음 정착했다. 입향조 김극세 선생은 3남을 두었는데, 첫째 손들은 모두 남해로 이주했고, 둘째 선중(善重), 셋째 우중(宇重)의 자제들이 지속적으로 이 마을에 뿌리를 내렸다. 김성수(54) 씨는 "물미 사람들은 촌수는 멀지만, 다 한 집안"이라고 말했다.

마을 입향조를 모신 군암산 기슭의 재실. 김해김씨 '가락국 시조'의 빛바랜 영정, 낡은 문틀과 제사상 등에 먼지가 소복이 쌓여 있다. 먼지와 낙엽이 뒹구는 마룻바닥이 사람의 발길이 끊긴 지 오래됐다는 것을 보여주고 있다. 잡초가 무성한 재실 마당에는 배롱나무 한 그루만 화려한 꽃을 뽐내며 재실을 지키고 있다.

매년 음력 10월 열리는 문중 묘사에는 마을사람들은 거의 없고 외지 자손들이 일부 찾아든다. 대다수 천주교 신자들인 마을 사람들은 양력 11월 2일 성당에서 드리는 연도(위령기도)로 조상 제사를 대신하고 있기 때문이다.

물미는 100년이 넘는 천주교 역사를 빼놓을 수 없다. 1865년 김해김씨 김현영이 천주교에 귀의하려고 했지만 이듬해 병인박해로 좌절했고, 1890년 신앙의 자유가 허용된 뒤 그의 아들 김극배와 마을사람 최면집 등이 성서 교리를 공부했다. 결국 1899년 김운배·김종록·최면집 등이 첫 세례를 받은 뒤 지금까지 물미에서만 10여 명, 퇴강 전체에서 30여 명이나 성직자가 배출됐다.

서재분(81) 씨는 "성당의 역사가 깊다 보니 마을에서 신부와 수녀가 많이 났어. 어떤 집은 아이들이 성당에 가지 않으면 밥을 주지 않기도 했고, 아이들 놀이도 강가 아니면 교회에서 이뤄졌다"고 말했다.

6대째 천주교를 믿고 있는 김성태(76) 씨는 자신의 형과 아들이 신부고, 누이와 셋째 딸은 수녀다. 김 씨의 부인 이옥자(72) 씨도 40년 전 아이들이 학교를 마친 뒤 마을꼭대기 성당에서 늦은 시간 교리 공부를 마치고 유행가를 부르며 마을길을 내려오던 기억을 떠올렸다.

천주교 교리가 퍼지면서 마을사람들은 1902년 직접 나무를 베고 흙벽돌을 날라 군암산 기슭, 마을 꼭대기에 공소를 짓는데 힘을 보탰다. 1925년 본당으로 승격 후 상주 곳곳은 물론 예천에서도 배를 타고 교리를 듣기 위해 온 사람들로 붐볐다. 1956년 6·25 전쟁으로 청도나 밀양 쪽으로 피난을 갔다 온 주민들은 현재의 새 성당을 지었다. 구(舊) 성당이 6·25때 총탄을 맞아 허물어지고, 터도 비좁았기 때문이다.

현재 물미, 동동(매호)과 새마, 개진마 등 마을별로 천주교 소공동체가 있고, 65세 이상 남자들로 구성된 요셉회, 30세 이상 65세 미만 여자들로 구성된 성모회가 별도로 있다. 물미에서는 현재 상주시의 예산 지원을 받아 구 성당 터를 복원하고 있다. 성당의 역사가 오래되고 주민들의 80%가 천주교 신자인 만큼 물미는 그야말로 천주교의 성지라고 할 수 있다.

물미 역사는 천주교로 대변되지만, 물미의 젖줄은 갯들이 대변하고 있다.

'무수(무) 마이(많이) 싣지 마라. 소 직이여(죽인다).'

물미의 풍부한 토양은 낙동강과 영강이 만들어낸 '갯들'이다. 강 퇴적물로 생긴 넓고 긴 터다. 마을 사람들은 이 갯들을 갯밭, 개짓들, 갯땅 등으로 부른다. 개진마 앞 영강의 넓은 갯들과 낙동강 하풍소 앞 갯들이 물미의 토양이다. 특히 개진마 앞 갯들에는 옛날부터 땅이 기름져 무, 배추 등 채소가 잘 됐고, 무는 맛이 좋기로 유명했다. 30여년 전까지만 해도 김장철이면 예천과 문경, 상주 곳곳에서 채소를 사러 사람들이 몰려드는 바람에 장이 설 정도였다.

"풍양, 점촌, 함창 사람들은 채소농사는 거의 짓지 않고 과수를 주로 했기 때문에 김장철이면 갯들 길바닥에 사람들이 빡빡했어요. 소 질매(멍에) 있잖아요. 그 옆에 채소를 엮어 양쪽에 지가지고. 장이 서 가지고 음식도 팔고, 술도 팔고…."

김영내(85) 씨는 "옛날 외지에서 무를 사러온 사람이 소에 무를 너무 많이 싣는 바람에 소뼈가 부러져 죽은 적이 있었다"며 "그 후로 갯들에서는 '무수 마이 싣지 마라. 소 직이여'란 우스갯소리가 나오기도 했다"고 말했다.

갯들 채소는 마을 사람들에게 커다란 수입원이었지만, 엄청난 고생거리이기도 했다. 마을 아낙네들은 수확한 채소를 팔기 위해 예천 풍양장, 문경 점촌장까지 나갔던 것. 구루마(수레)가 없으면 직접 짊어지고 걸어가야 했다. 서재분 씨는 "새벽부터 서너 시간 걸어 점촌장에 채소를 팔고 점심도 먹지 않고 집에 왔는데, 힘이 없어 쓰러졌다"며 "이웃집에서 해준 국수를 먹고 겨우 정신을 차렸다"고 했다. 서 씨는 "점촌이나 풍양장에 나가 채소를 팔았던 물미 여자들은 대다수 점심을 아예 사먹지 않거나 국화빵 등으로 한 끼를 때웠다"고 했다. 채소 판 돈으로 점심도 사먹기 아까웠던 것.

비료가 나오고 물 끌어들이기가 쉬워지면서 다른 마을에서도 채소를 재배하기 시작했다. 물미와 개진마의 갯들 채소는 점점 판로가 줄어들었다. 더욱이 1970년대 일반벼보다 수확량이 40% 가량 많은 통일벼 품종이 확산되면서 갯들도 채소밭에서 점점 논으로 바뀌어갔다. 옛날 물미 산쪽은 논, 강쪽은 밭이었으나 지금은 양쪽 갯들이 대부분 논으로 변했다.

김병구기자 kbg@msnet.co.kr

공동기획: 매일신문·(사)인문사회연구소

◇마을조사팀

▷작가 권상구·조진희 ▷사진 박민우 ▷지도 이언희

댓글 많은 뉴스

"참 말이 기시네" "저보다 아는게 없네"…李질책에 진땀뺀 인국공 사장

[단독] 정동영, 통일교 사태 터지자 국정원장 만났다

장동혁 '만사혁통' 카페 가입시 사상검증? "평소 한동훈 부르는 호칭은?"

[인터뷰]'비비고 신화' 이끌던 최은석 의원, 국회로 간 CEO 눈에 보인 정치는?

李대통령 "종편, 그게 방송인지 편파 유튜브인지 의심 들어"