길재가 낙향한 이듬해(1391년), 마지막 숨을 몰아쉬던 고려 조정은 그에게 계림부 교수와 안변의 교수직을 제수했으나 길재는 응하지 않았다. 어느 날 밤에는 스님 한 사람과 노니는 꿈을 꾸었다. 스님이 시 한 구를 읊었다. '오랜 친구들 모두 새로이 신분이 바뀌었네'(古今僚友身新變). 길재가 화답했다. '하늘, 땅, 강과 산이 바로 친구일세'(天地江山是故人). 길재는 꿈을 깨고 나서 그 시를 완성했다. '하늘이 응당 나에게 허락해서 어진 마음 식어지지 않고 언제나 젊음 간직하리'(太極眞君應許我 仁心不老自靑春).-족몽중련구(足夢中聯句)

길재는 충신과 효자로 잘 알려졌지만 뛰어난 성리학자이자 문인으로서도 높이 평가받는다. 성리학자로서 전해지는 저술이 거의 없지만, 성리학 적통 계보의 윗자리에 이름을 올림으로써 조선시대에 성리학이 꽃피게 되는 씨앗 역할을 했다. 특히 문인으로서의 길재는 자연 속에서 추구한 소박한 삶을 바탕으로 진실함을 작품 속에 담아냈다. 은자의 삶을 살았지만, 현실도피가 아니라 자연이 주는 기쁨을 느꼈고 하늘의 순리에 따라 사는 데에서 만족감을 느꼈다. 그런 삶 속에서 성리학적인 충효 사상과 안빈낙도의 가치관을 문학 작품 속에서 녹여냈다. 길재는 조선 조정으로부터 처음에 충절의 시호를 받았으나 나중에 문절로 시호가 바뀔 정도로 뛰어난 시인이자 명 문장가였다.

그가 남긴 시 13수, 산문 11편은 길재라는 인간 자체와 그의 삶을 반영하듯 함축과 절제, 은유의 아름다움을 지녔으며 정숙하고 단아한 느낌을 안겨준다. 낙향 후 심리적으로 차츰 안정되어 가는 시기에 지은 시 두 편을 보면 유유자적하는 삶에 만족하는 그의 심경을 알 수 있다.

차고 맑은 샘물에 손을 씻고서(盥手淸泉冷),

우거진 숲 속에 앉아 있다네(臨身茂樹高).

어른 아이 찾아와 글을 물으니(冠童來問字),

애오라지 더불어 지낼만하구나(聊可與逍遙).-한거(閑居)

저 푸른 대나무 언제나 굳은 절개(竹色春秋堅節義),

시냇물 쉬지 않고 탐욕을 씻어주네(溪流日夜洗貪 ).

마음속 깨끗하여 속된 티끌 없으니(心源瑩靜無塵態),

이로부터 도의 진미가 아름다움을 알겠네(從此方知道味甘).

새벽녘 지는 달빛 창 앞에 밝고(五更殘月窓前白),

십리 솔바람은 베개 위에 서늘하다(十里松風枕上淸).

부귀는 힘들고 빈천은 괴로우니(富貴多勞貧賤苦),

숨어 사는 이 재미를 뉘와 함께 말할꼬(隱居滋味與誰評).-우음(偶吟:문득 떠오르는 생각을 시로 읊다)

숨어 산 지 10년 만인 1400년에 조선 조정에서 부름이 왔다. 개경 시절 한동네에서 살면서 가까이 지내며 교류했던 이방원이 왕세제가 되어 그의 형인 정종(이방과)에게 길재를 불러들여 태상박사의 벼슬을 줄 것을 건의했기 때문이었다. 이방원은 이에 앞서 서연관(書筵官)들과 선비를 논하다가 길재를 떠올렸다. "길재는 강직한 사람인데 나하고는 일찍이 함께 공부했다. 보지 못한 지가 오래 되었구나."

이 말에 전하식이라는 인물이 앞으로 나서며 "길재는 저와는 같은 고향입니다. 지금 선주(선산)에서 홀어머니를 봉양하면서 살고 있는데 인근 고을 사람들의 칭송이 자자하옵니다"라고 아뢰었다. 이방원은 크게 기뻐하며 삼군부에 영을 내려 길재를 빨리 모셔오도록 했다.

왕이 되고자 하는 의지가 없었으나 태조 이성계의 낙점을 받아 왕위에 오른 정종은 실권자인 동생의 뜻에 따라 자신이 잘 모르는 길재에게 벼슬을 내렸다. 뜻밖의 부름을 받은 길재는 처음에 거절했다. 그러나 왕명을 받은 고을 벼슬아치들이 성화를 부리자 하는 수 없이 한양에 올라가 왕세제 이방원에게 고사의 뜻을 전했다. "재(再)가 지난날 저하와 더불어 성균관에서 시를 읽었습니다마는 지금 신을 부르신 것은 옛일을 잊지 않아 그러신 것입니다. 재가 신조(辛朝'조선 조정에서 고려 우왕이 신돈의 아들이라 하여 우왕을 일컫는 말)에서 과거에 올라 벼슬을 하다가 왕씨(王氏'공양왕을 말함)가 왕위를 회복하자 곧 고향으로 돌아가 장차 그것으로 종신할 줄 알았더니 지금 옛일을 기억하사 불러 주셨습니다. 그러나 재는 한 번 뵙고 곧 돌아가려 합니다. 벼슬한다는 것은 재의 뜻이 아닙니다."

이에 이방원은 "그대가 말한 바는 강상불역(綱常不易'유교의 기본 덕목인 삼강과 오상, 즉 인간의 기본적인 도리는 바뀌지 아니함)의 도(道)다. 의(義)로 봐서는 뜻을 뺏기 어렵다. 그러나 부른 것은 나지만 벼슬을 내린 것은 임금이다. 임금께 사뢰는 것이 옳다"라고 말하였다. 길재는 정종에게 '여자에게는 두 지아비가 없고 신하에게는 두 임금이 없으니 고향으로 돌아가 이성(二姓)을 섬기지 않았다는 지조를 지키고 노모를 봉양하다가 생애를 마치도록 해주옵소서'라는 내용의 상소를 올렸다. 정종은 괴이하게 여길 수밖에 없어 그가 어떤 사람인가 하고 주위 신하들에게 물으니 '한미한 선비'라는 대답이 돌아왔다.

정종은 새 왕조에서 너도나도 다투어 벼슬하려는 무리가 줄을 잇는 마당에 내린 벼슬을 사양하니 의외였다. 실권자인 동생 방원이 강압적으로 벼슬을 내리도록 요청했고 길재가 이를 사양하는 데도 방원이 가만있는 것 역시 예사로운 일이 아니었다. 다음 날 정종은 경연(經筵) 자리에서 권근에게 "길재가 절개를 내세워 벼슬을 받지 않으려고 하오. 잘 몰라 묻소만 옛날에도 이런 자가 있었는지요? 어떻게 처리했으면 좋겠소?"라고 물었다.

정종은 권근이 길재의 스승이며 가까운 사이였다는 사실을 모르고 물었다. 권근은 고려에 몸담았다가 조선 왕조의 관료가 된 처지로서 정종의 질문이 거북했을 것이다. 그러나 권근은 "이와 같은 사람을 마땅히 불러 있게끔 청해야 되며 작록(爵祿)을 돋워줘서 뒷사람에게 장려하는 뜻을 보여야 할 것입니다. 그에게 청해도 굳이 가려고 한다면 가게 해서 그로 하여금 스스로 마음먹은 바를 이룰 수 있도록 해주는 것이 더욱 좋은 일이 될 것입니다. 선비에게는 진실로 뜻이 있어 빼앗지 못하는 것입니다"라며 길재를 두둔하고 칭찬했다.

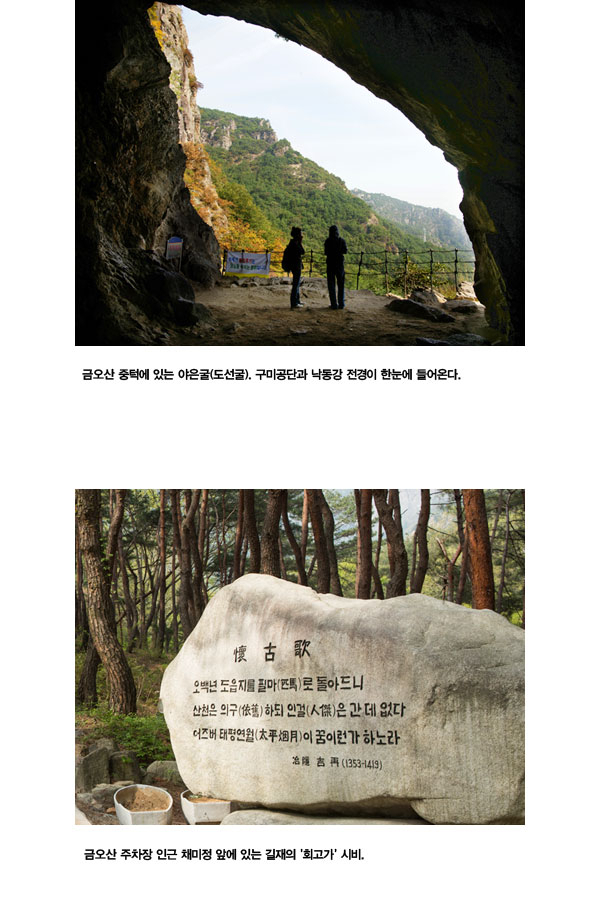

정종은 그 말을 듣고 길재가 고향으로 돌아가는 것을 허락하면서 집안 형세를 도와주라는 명을 내렸다. 이때부터 길재의 충절이 널리 알려지게 됐다. 그러나 길재는 이러한 칭송마저 부담스러워 했을 것으로 보인다. 고려가 망할 때 부귀영화를 다 털어버리고 고향에서 더는 세상에 이름을 알리지 않고 살고자 했기 때문이다. 그의 충절을 칭송하는 한편으로 왕이 하사한 벼슬을 굳이 마다하는 그의 행동에 대해 세속적 잣대로 고지식하고 답답하다고 평가하는 소리도 들렸을 것이다. 길재는 고려가 망한 후 개경에 찾아가 흥망성쇠의 무상함을 읊은 '회고가'(懷古歌)를 지었다. 구미에서 내내 은거하던 그였던 만큼 조선 왕조의 관직을 고사하기 위해 한양에 올라온 김에 개경에 들렀을 것으로 보이는데 회고가를 지은 시기가 정확하게 나타나 있지는 않다.

오백년 도읍지를 필마(匹馬)로 도라드니,

산천은 의구(依舊)하되 인걸은 간듸 업네.

어즈버 태평연월이 꿈이런가 하노라.

'무제'(無題)란 시도 남겼다. 시제에는 표현하고자 하는 의도가 나타나지 않았으나 지난날에 대한 반성과 스스로 위로하는 마음, 천명을 알았으니 스스로 물러난다는 뜻을 담았다. 과거에 잠깐이나마 현실의 명리를 추구하다가 육신을 수고롭게 한 것이 부끄러울뿐더러 벼슬은 허명에 불과하니 마음 괴롭힐 일 없이 무위자연의 도에 몸을 맡기고 해탈의 경지에 이르러 유유자적하겠다는 의지가 역력하게 드러난다.

옛글을 읽고서 고금사를 비웃더니(曾讀前書笑古今),

세속 따라 함께한 삶이 못내 부끄럽다(愧隨流俗共浮沈).

끝내 바른 도로 원기를 지키리니(終期直道扶元氣),

어찌 허명으로 이 맘을 괴롭히랴(肯爲虛名役片心).

조용히 앉았으니 들새는 낮에 울고(默坐野禽啼晝景),

문 닫는 뜰에는 봄버들 그늘졌네(閉門官柳長春陰).

인간사 끝났으면 물러날 줄 알아야지(人間事了須先退),

머리털 희어지길 기다려야 되겠는가(不待霜毛漸滿簪).-무제(無題)

길재는 시 외에 문장(산문)도 남겼는데 고려 조정 출사 전에 쓴 '산가서'(山家序)와 벼슬을 물러나 은거 후에 쓴 '후산가서'(後山家序)가 대표적이다. '산가서'에서는 사람은 어려서 배우고 자라서 실행하는 것이 바로 옛사람의 도(道)라고 전제해놓고 자연에 심취하여 안빈낙도하는 것이 은자의 즐거움이지만, 어찌 이것만이 즐거움이겠는가 하며 관료가 되고자 하는 의지를 드러내기도 했다. 그는 '조정에 있을 때는 백성을 걱정하고 강호에 멀리 나와 있을 때는 임금을 생각하노니, 지금 나는 백성도 걱정하고 임금도 생각하오'라고 한 대목에서 그가 선천적으로 은자의 기질을 타고난 것은 아니었음을 알 수 있다. '후산가서'에서 길재는 출사 후 임금을 섬김에 요순(堯舜)을 만들고자 했고 백성으로 하여금 삼대의 성세를 누리게 하는 것이 자신의 정치적 포부였음을 술회한 뒤 우왕의 상을 만나 10년 동안 공들인 바가 무너졌음을 운명으로 돌리고 은거를 결심하게 되었음을 밝혔다. 길재의 인생관이 이 두 편의 유문에 그대로 나타난다.

도움말: 길화수 (사)금오서원보존회 부이사장(야은 길재 17대 종가손)

이택용 경북정체성포럼 선비분과위원(고전문학 연구가)

김석배 금오공대 교양교직과정부 교수

박인호 금오공대 교양교직과정부 교수

참고 자료:야은 길재의 학문과 사상(금오공대 선주문화연구소 발간)

조선 선비의 길을 열고 숲을 이루다(한상우 한국교원대 교수 지음)

댓글 많은 뉴스

"참 말이 기시네" "저보다 아는게 없네"…李질책에 진땀뺀 인국공 사장

[단독] 정동영, 통일교 사태 터지자 국정원장 만났다

장동혁 '만사혁통' 카페 가입시 사상검증? "평소 한동훈 부르는 호칭은?"

[인터뷰]'비비고 신화' 이끌던 최은석 의원, 국회로 간 CEO 눈에 보인 정치는?

김어준 방송서 봤던 그 교수…오사카 총영사에 이영채 내정