1962년 5월 중순 경북 양포항. 대풍을 안긴 꽁치도 해류를 쫓아 북으로 달아나고, 다시 한몫 볼 갈치·방어는 한여름은 지나야 해서, 이제 잡히는 건 잡어 뿐. 어한기 5월은 바다에도 보릿고개. 그래도 양포는 낫습니다. 끝물 돌미역 따기가 한창입니다.

주섬주섬 점심을 든 아낙네들이 백사장에 모였습니다. 이들 중 상당수는 제주에서 온 출가 해녀. 솜씨가 좋다고 불러들인 이들이 물개 마냥 거침없이 미역밭을 누비는 통에 제바닥 해녀들은 한껏 심술이 났습니다. 수심 8m도 거뜬해 당할 재간이 없으니 참 배가 아팠습니다.

옆 동네 감포엔 제주서 온 이들이 무려 191명. 17세 소녀, 서른 아홉 과부, 돌이 겨우 지난 계집을 업고 온 젊은 아낙네도 끼였습니다. 모두 육지 벌이가 나을까 해서 왕복 뱃삯에 반년살이 양식값 등 거금 2만환을 장만해 왔습니다. 품삯은 현물로 1할. 돌미역 열단을 따면 한단을 받았습니다.

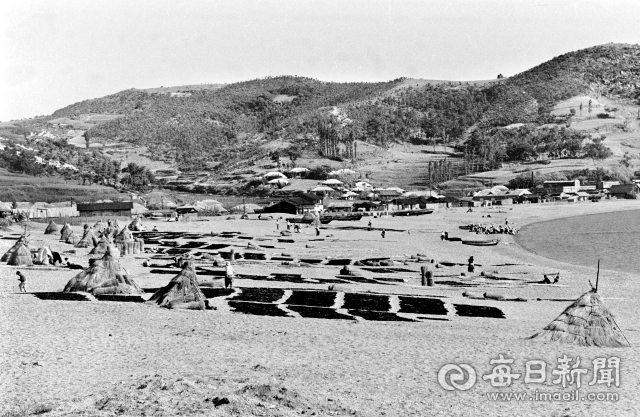

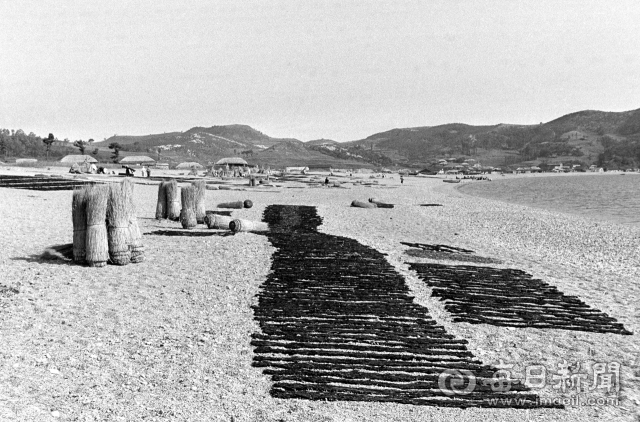

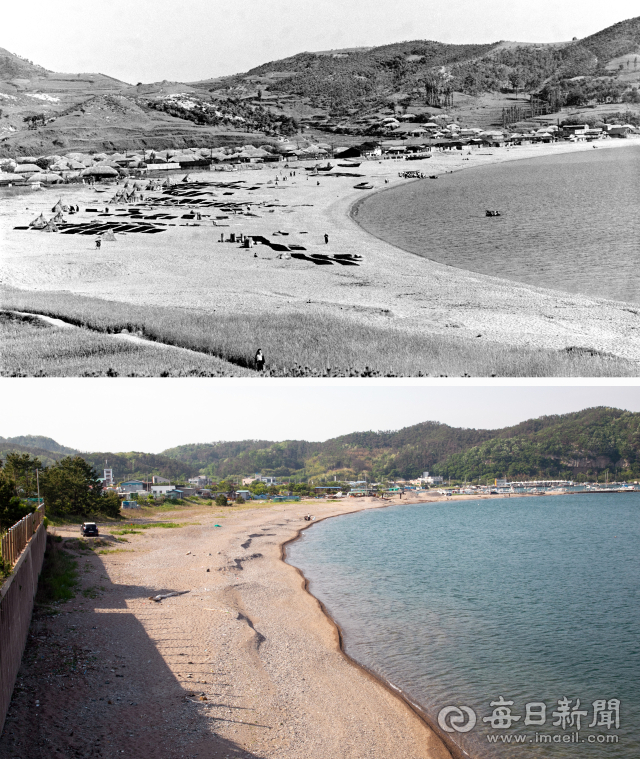

백사장에 돌미역이 까맣게 발리고 고깔 같은 띠집, 움막이 여기저기 곤두섰습니다. 해가 지면 움막에 불이 켜지고 작대기에 걸린 남포등이 해풍에 달그랑달그랑 저녁참을 부릅니다. 미역 한오리는 상품(上品)으로 천환, 한단(열오리)이면 만환. 도둑 걱정에 철야로 지킵니다. 울도 담도 없는 백사장이어서 조바심에 뜬눈으로 지샙니다.(매일신문 1962년 5월 21·24일 자)

움막에서는 미역돌도 지킵니다. 미역돌은 자연산 돌미역이 자라는 미역밭. 이 돌에도 다 임자가 있었습니다. 해안선을 따라 바닷속으로 쭉쭉 뻗은 무형의 바다 두렁이 있어 수확철이면 손을 탈까 서로가 눈 뗄 수 없습니다.

미역 포자가 잘 번지도록 수시로 잠수해 김도 매고 잡초도 뽑습니다. 육지의 밭매기와 다를 바 없지만 숨을 참고 해야 하니 여간 고된 게 아닙니다. 그래도 미역밭은 바다의 옥토. 이 무렵엔 미역돌도 사고 팔아 미역밭을 가졌다면 큰소리 치고 살았습니다.

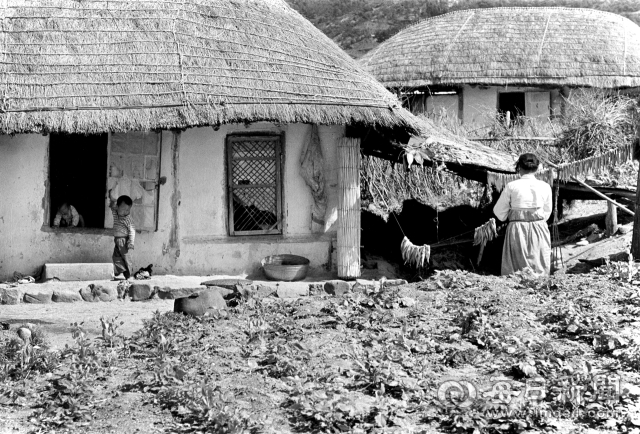

그러나 대다수 오막살이 영세민엔 언감생심. 그물을 꿰매는 보망 수선공(하루 노임 6천9백환)은 아무나 할 수 없는 고급 일자리. 대부분 날품으로 미역을 따거나, 종일 그물에 걸린 고기를 떼는 일(하루 노임 9백환)로 밥벌이를 했습니다. 이 배고픈 보릿고개를 넘을라치면 선창에서 고기를 부리다 떨어뜨린 죽은 녀석도 악착같이 건졌습니다.

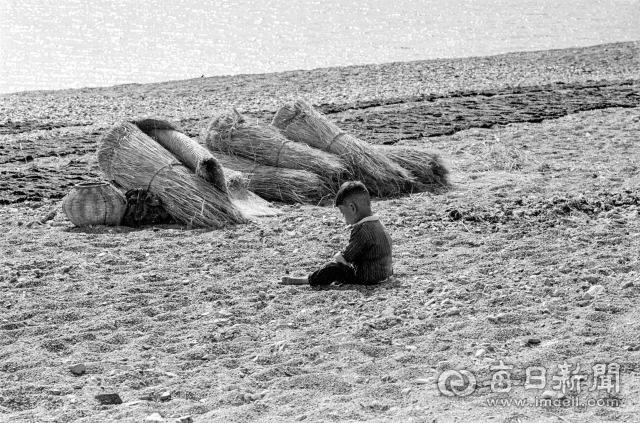

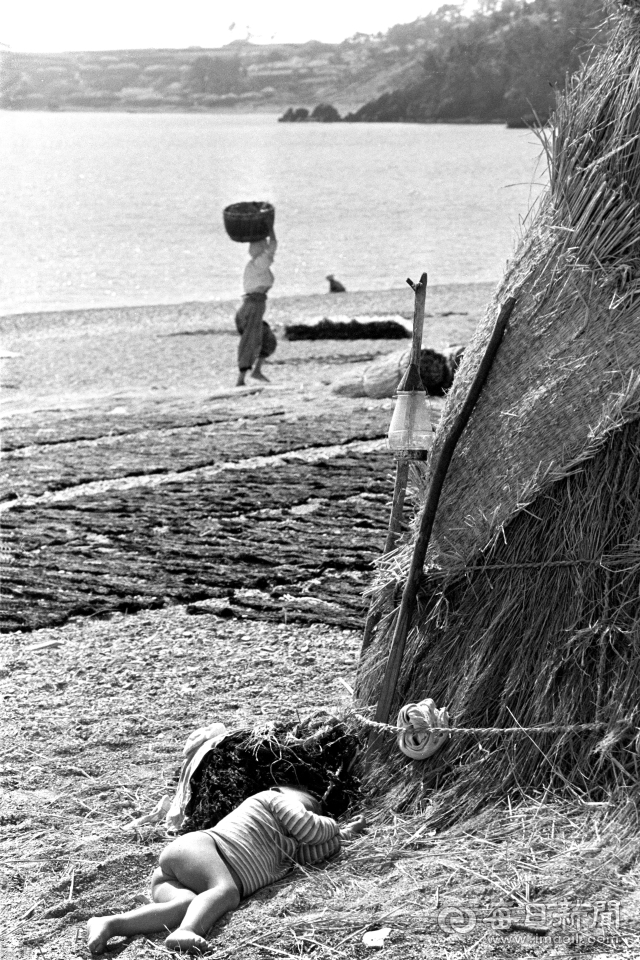

이날도 엄마는 물고기를 손질해 널어 놓고는 미역을 따러 갔습니다. 아기는 혼자 남아 집을 보다가 엄마가 생각이나 백사장엘 왔습니다. 이리저리 둘러봐도 푸른 파도에 까만 갯바위 뿐. 하얀 수건을 두른 엄마는 보이질 않습니다. 한낮 뙤약볕이 저만치 지나도록 대바구니 머리에 인 울 엄마는 오지를 않습니다.

어디선가 들려오는 발자국 소리에 엄마인가 돌아보면 철썩이는 파도소리, 갈매기 울음소리…. 아기는 하릴없이 조약돌을 세다가 기다림에 지쳐서 잠이 들었습니다. 바다가 들려주는 자장 노래에 팔을 베고 스르르르 잠이 들었습니다.

댓글 많은 뉴스

이철우 경북지사 "빚을 내는 한이 있더라도 대구경북통합신공항 첫 삽 뜨자!"

"참을만큼 참았다" 오세훈의 '남탓'?…장동혁 "파격 공천혁신" 선언 배경은

"영종도땅 13→39억 뛰었다"…이혜훈, 갑질·투기 의혹까지 '첩첩산중'

이준석 "마두로 축출 논리, 김정은에게도 적용…정부 입장 밝혀야"

[2026 신년교례회] '대구시장 선거' 출마 현역 의원들 한자리에 총출동[영상]