전인철의 연극은 시공간의 장소와 시간이 뭉개진다. 거실, 방, 부엌과 화장실 등으로 구분된 아파트 실내 도면의 벽들이 해체된 구조랄까. 장면을 이원화하지 않고, 한 공간을 분할해 시퀀스를 이루는 롱테이크 미장센 구조를 보여준다. 이것을 가능하게 하는 것은 소품과 오브제를 활용한 전환의 미니멀이다. 암전과 장면 전환 없이, 연극적 스트리밍으로 공간을 활용하는 데 능숙한 연출가가 전인철이다. 대체로 작품들이 이런 방식을 취하고 있지만, 가까운 작품으로는〈날아가버린 새>,〈XXL 레오타드 안나수이 손거울〉, <고목〉, <키리에〉, <헤다 가블러〉등이 있다. 이러한 배열 방식의 구조는 연출 스타일과 형식은 보이되, 희곡은 드러나지 않게 마련인데, 전인철의 작품은 배우까지 선명하게 보인다. 현대적이면서도 간결하고, 연출 메시지는 명확하다. 종로 필운동 스튜디오 전시공간'Abnormal 필운' 2층에서 공연된〈아이들〉(작 루시 커크우드 Lucy Kirkwood)은 전작 미아리예술극장에서 공연되었던 버전보다 작품 배경과 공간 융합도가 높다. 2011년 후쿠시마 원전 사고가 터졌고,〈아이들〉은 2016년에 초연됐다. 후쿠시마 원전 사고를 모티프로 한 작품이다.

후쿠시마 이후의 세계를 배경으로 은퇴한 원자력 기술자 세 인물이 맞닥뜨린 윤리적 질문을 통해'책임'과'미레세대'의 문제를 응시한다. 원전 재난의 트라우마와 윤리, 그리고 '아이들'에게 무엇을 남길 것인가를 묻는다. 그런 만큼 작품은 원전 방사능 유출로 인한 아이들의 죽음과 사회적 문제를 다루고 있다. 무대는 마치 방사능으로 피부의 살점이 떨어져 나간 듯한, 회색 고벽돌의 뿌연 아파트 거실처럼 보이는 내부 공간이다. 시놉시스는 원전 사고로 엉망이 된 세상, 해안의 외딴 오두막집. 황폐화 된 지역에서 방사능 오염의 위협을 받으며 여전히 소박한 삶을 꾸려가는 부부로 설정된다. 헤이즐(성여진 분)과 로빈(김정호 분)이 극중인물이다.

◇ 전인철이 묻는 윤리적 책임〈아이들〉

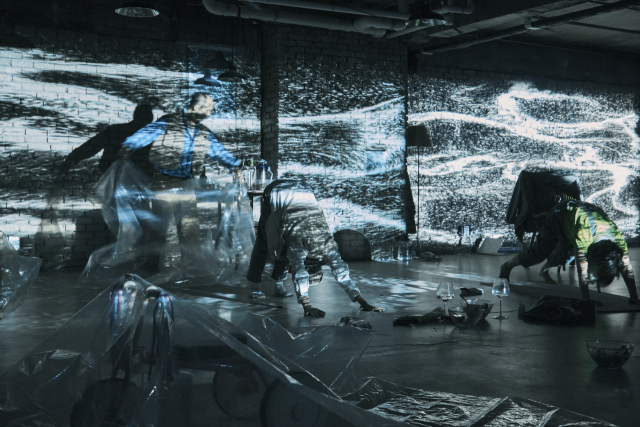

해안가의 낡은 집, 바닷소리, 전기가 제한된 생활. 이 일상적 풍경은 원전 재난 이후의 불안한 세계를 보여준다. 로즈, 헤이즐, 로빈 세 인물은 모두 은퇴한 원자력 기술자이지만, 그들의 대화에는 과거 과학자적 신념보다는 죄책감, 불안, 기억만 남아 있다. 비닐로 덮인 너덜너덜한 창문, 철근 콘크리트가 드러날 듯한 벽돌 구조의 내부, 바닥에 놓인 몇 개의 의자와 아이의 세발자전거, 엉성한 살림살이는 재해의 폭풍으로 외벽이 떨어져 나가고 집 내부만 남은 듯한 구조다. 구조화 된 공간과 몇 개의 이동식 조명, 자연광 등은 지진해일과 핵발전소 방사능 유출 사고로 죽음의 도시가 되어버린 잿빛 이미지를 반사시킨다.'Abnormal필운'공간은 관객이 방사능으로 오염된 집 안에 머무르고 있는 듯한 감각을 준다. 등퇴장 동선은 객석까지 확장되었고, 때로는 화장실과 집의 내외부로 변환된다.

배우들은 객석 의자에서 등장하고 퇴장하며 공간을 개방한다. 매핑 영상은 방사능에 덮인 미세한 먼지가 삶을 서서히 삼키고 있는 듯한 이미지를 시각화한다. 마치 방사능 오염으로 죽음의 무덤이 되어 가는 한 아파트 실내를 자연광으로 비추며, 설치미술처럼 구성한 장면이 시각적으로 구현된다. 극은 현실처럼 보이기도 하고, 부부의 과거 이야기가 펼쳐지는 전경처럼 시각(視覺) 되기도 한다. 극 중 인물들은 지역에서 방사능과 원전을 연구한 핵물리학자 출신의 은퇴한 60대 부부다. 부부는 자신들이 근무했던 원자력 발전소 사고 이후, 아이들의 죽음의 무덤이 되어버린 지역에서 죄책감과 방사능 없는 세상에 대한 그리움을 안고 살아간다. 헤이즐은 그날의 트라우마에 시달리고, 방사능에 오염된 농장의 소들을 묻기 위해 매일 트랙터로 땅을 파며 그 행위를 반복한다. 반복은 원자력 개발로 아이들이 살 수 없는 죽음의 도시가 되어버린 해안가 마을에 대한 헤이즐의 반성적 행위이다. 극은 28년 만에 원자력 발전소에서 부부와 함께 근무했던 로즈(김호정 분)가 코피를 흘리며 등장하는 것으로 시작된다. 피는 원자력을 개발한 과거의 기억이자 윤리적 책임의 연대다. 작품 속에서 네 명쯤 되는 부부의 아이들은 직접 등장하지 않고, 단지 호명될 뿐이다. 마치 방사능으로 죽은 자들처럼. 특히 딸 로렌은 전화 수화기를 통해서만 감각된다. 마치 로렌마저도 방사능에 오염되어 점점 죽어가고 있는 것처럼.

◇ 사라진 부재의 존재〈아이들〉

<아이들>이 90분 동안 부부와 로즈, 아이들의 서사에 몰입될 수 있는 것은 공간 환경과 연출 구조도 적절했지만, 몇 가지로 얽혀 있는 서사 구조 때문이다. 작가는 부부와 로렌을 통해 방사능 오염과 재난에 대한 사회적 책임을 스며들게 하면서도, 로렌과 해이즐의 과거 연인 관계의 로맨스를 만들어 이야기를 분산시키면서도 비밀을 밝혀가는 과거 삼각관계의 긴장 구조를 형성한다. 극은 과거의 사랑과 배신, 기억, 죄책감과 욕망이 얽힌 삼각관계를 통해 윤리적 딜레마를 확장한다. 아이들과 로렌을 통해 서사의 방향을 잃지 않는 작가의 노련한 기술도 상당하다. 극 초반은 자신이 근무한 원자력 발전소 지역에서 방사능 유출 사고가 일어났다는 사실을 접하고, 로즈가 로빈과 해이즐의 집을 방문하는 것으로 시작된다. 극 초반은 두 사람의 비밀스러운 관계를 중심으로 몰고 간다. 로즈와 키스도 하고, 로빈은 해이즐과의 변함없는 애정도 보인다. 여전히 아이의 자전거를 거실에서 타며 방사능으로 죽어간 아이들의 트라우마에 시달리는 로빈을 사랑했던 로즈가, 해이즐의 임신으로 인해 물러날 수밖에 없었던 이유가 밝혀져 가면서, 한 공간에 있는 로즈, 해이즐, 로빈의 긴장감과 묘한 내면의 변화가 극을 템포감 있게 몰고 간다.

그러면서도 <아이들>은 후반부에 이르면, 로즈 역시 방사능으로 인해 암세포가 번져가며 죽어가는 충격적인 장면을 보여준다. 방사능 오염의 책임에서 벗어날 수 없는 로빈마저 각혈을 하며, 죽은 아이들의 뼛가루를 손으로 흩뿌리듯 공간을 뒤덮는다. 로빈 또한 방사능으로부터 자유롭지 못한 채 죽어간다. 무대 위에 쌓여 있는 것은 수북한 아이들의 무덤이다. 작가가 향하는 지점은 방사능 오염과 원자력 개발로 인한 위기에 대한 윤리적 책임이다. 그 책임을 묻지 않는다면, 죽어간 아이들과 미래 세대의 삶을 누가 책임질 것인지 질문하고 있다. 마지막 장면은 충격적이다. 아이들의 뼛가루로 방사능에 노출된 거실은 비닐로 덮여 폐허가 된 무덤처럼 형상화된다. 그리고 그 죽음의 잔해 앞에 남아 있는 것은 오직 살아남기 위해 요가로 몸을 다지고 호흡하며 욕망하는 로즈와 해이즐뿐이다.

<아이들>은 배우들의 연기가 서사를 형성하는'핵'이다. 톤이 다른 김호정, 성여진, 김정호 배우들의 조합은 상당하다. 일상적인 화술로 극의 긴장감을 끌어올리면, 무대 톤의 김호정이 연극적인 밸런스를 맞추고, 배우 김정호의 독특한 연기 스타일이 극 중 장면을 중화시키며, 90분을 드라마처럼 몰아간다. 아이들이 직접적으로 등장하지 않는 전인철 연출의 <아이들>은 여전히 논란이 끝나지 않은 후쿠시마 오염수 유출 플랜과 원자력 개발로 인한 방사능 오염 문제를 떠올리게 하며, 아이들이 부재한 미래 세대에 위기의 경고음처럼 매섭다. 전인철은〈아이들〉을 통해 원전개발과 방사능 오염에 대해 누군가로 향하는 윤리적 책임을 물으면서도 결국 개발한 과학자, 아이, 사회도, 죽음의 무덤이 될 수 있다는 것을 경고 한다.

김건표 대경대 연극영화과 교수(연극평론가)

댓글 많은 뉴스

단식하는 張에 "숨지면 좋고"…김형주 전 의원 '극언' 논란

유승민, '단식 6일차' 장동혁 찾아 "보수 재건"

李대통령, 또 이학재 저격?…"지적에도 여전한 공공기관, 제재하라"

경찰 출석 강선우 "원칙 지키는 삶 살아와…성실히 조사 임할 것"

단식 닷새째 장동혁 "목숨 바쳐 싸울 것…멈춘다면 대한민국 미래 없어"