◆전 국토의 72%가 사막화 위험 직면

전북대 산림자원학과를 졸업하고 코이카 봉사 단원으로 몽골에 온 이석(31) 씨. 수도 울란바토르 인근 룬솜에 있는 산림청 조림기술교육센터에서 1년 8개월째 일하고 있는 그는 요즘 큰 보람을 느낀다. 황량한 몽골의 산림을 녹화할 수 있다는 자신감이 생겨나고 있기 때문. 사막화하는 엄청난 면적의 임야가 단번에 산림으로 우거지지는 않겠지만 우리나라를 비롯한 외국의 지원과 몽골 정부의 관심이 지금처럼 지속된다면 망가진 산을 푸르게 변화시킬 수 있다는 확신을 갖고 있다. 우리나라가 2007년부터 심은 나무들이 일단 활착에 성공하고 있다는 사실을 보면서 우리의 산림 조림 능력이면 불가능할 것도 없다는 생각에서다.

몽골은 지구온난화 등의 기후변화, 산불, 병해충 등으로 인한 산림면적 감소, 가축의 과방목, 광산 개발로 인해 급속한 사막화가 진행 중이다. 몽골 국토의 72%가 사막화 위험에 직면해 있다는 정부 보고서가 나와 있을 정도다. 최근 10년간 천연림 감소 면적이 52만6천㏊, 최근 5년간 산불 피해 면적 221만㏊, 최근 10년간 산림 병해충 피해 면적 6만㏊, 최근 20년간 가축 과방목으로 인한 숲 파괴 면적도 12만5천㏊에 달한다. 최근 10년간 몽골 국토의 건조 및 반건조지역이 14% 증가했다고 한다. 1970년 이후 지난 30여 년간 887개의 강과 1천166개의 호수가 사라졌다는 연구결과도 있다. 이렇다 보니 기온은 최근 30년간 5℃ 이상 상승했다.

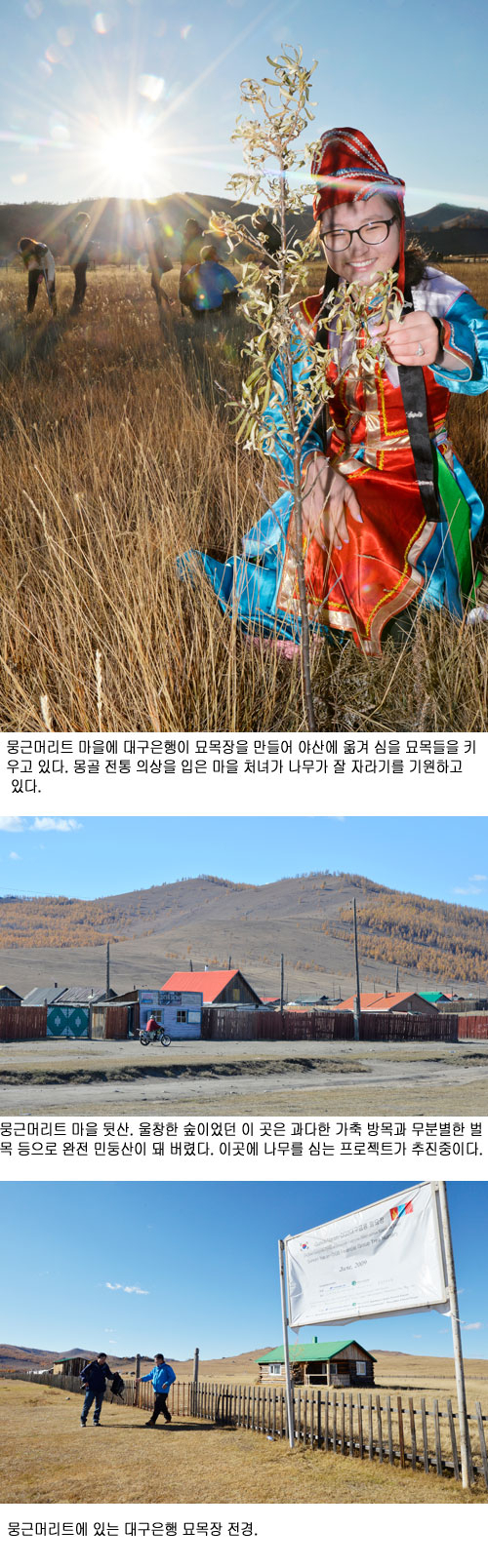

울란바토르에서 동북쪽으로 200㎞ 거리에 있는 뭉근머리트도 산림훼손이 심각하게 진행되는 지역이었다. 지금도 사막화가 진행되고 있지만 굳이 과거형으로 쓰는 것은 우리의 노력에 의해 산림 복원 가능성이 과거 어느 때보다 커졌기 때문. 취재진과 동행한 김판기 경북대 교수(생태환경시스템학부)는 "사막화를 흔히 넓은 모래 평원이 형성되는 것으로 아는 사람이 많다. 물론 이것도 사막화이긴 하지만 나무 숲이 없어지고 잡초가 자라는 현상도 사막화에 해당한다. 이게 악화되면 잡초마저 자랄 수 없는 땅으로 변해버린다"고 말했다. 몽골 국토의 72%가 사막화 위험에 직면해 있다는 것은 풀조차 자랄 수 없는 땅이 이 정도 된다는 의미. 동물은 물론 식물조차 살 수 없는 이 땅에서 모래먼지가 바람에 실려 우리나라로 날아오면 우리의 건강은 크게 위협받게 된다. 역시 취재진과 함께 몽골을 찾은 동북아산림포럼 최현섭 이사장은 "우리가 몽골의 사막화 방지에 나설 수밖에 없는 이유가 여기에 있다"고 설명했다.

◆사막화 방지 동참하는 주민들 늘어

몽골은 원래 유목 민족. 넓은 국토를 이동하면서 목축하면 됐기에 초지만 있으면 됐다. 식목을 해야 할 이유를 느끼지 못했다. 그러다 보니 산에서 나무를 베어내고 그 자리에 자란 풀을 이용해 가축을 방목하는 경우가 허다했다. 유목민들은 이동하면 새로운 먹을거리가 생겨나는 판국에 초지를 없애고 숲을 만드는 개념의 조림을 전혀 별개의 세상으로 여겼다.

하지만 이들도 이제는 생각이 달라졌다. 나무가 없어지면 잃는 것이 훨씬 많다는 것을 알게 된 것. 초지가 영구적으로 보존되지 않고 결국은 풀조차 자랄 수 없는 땅이 되고, 동물은 물론 사람도 살 수 없는 곳이 된다는 것을 절감한 것이다. 물론 모든 국민이 이를 인식하고 있는 것은 아니지만 일부 의식 있는 지식인들과 주민들이 나무를 심어야 한다는 운동을 벌이고 있다.

일부 주민들은 또 경제성이 있는 나무를 심으면 열매를 따서 수확할 수 있고, 이게 가축을 키우는 것보다 더 돈이 될 수 있다는 사실에 놀라워했다.

뭉근머리트도 나무 심기의 필요성을 깨닫기 시작한 지역이다. 이곳을 대구은행이 주목했다. 뭉근머리트 마을에 접근하려면 도저히 길 같지 않은 도로를 3시간 넘게 달려야 하지만 주민들이 조림을 원한다는 사실을 알고 묘목장을 만들었다.

이곳에서 자란 묘목을 인근 산에 옮겨 심는 작업을 병행했더니 나무가 뿌리를 내리는 활착률이 생각보다 높았다. 국내에서 대규모 조림단을 보내는 대신 묘목장에서 자란 나무를 현지인들을 고용해 심는 방식을 채택, 경비를 절감할 수 있었다. 현지인들은 나무에 대한 기대도 크지만 당장 일자리가 생기니 서로 일하겠다는 사람이 생겨났다. 처음에는 냉소적이었던 주민들이었다.

이제는 주민들이 자발적으로 묘목장 둘레에 펜스까지 치고 있다. 동물들이 묘목을 뜯어 먹는 것을 막기 위해서다. 나무의 가치를 인정하고 있는 것이다.

최정암기자 jeongam@msnet.co.kr

사진'성일권기자 sungig@msnet.co.kr

댓글 많은 뉴스

한동훈 대구 방문에…'엄마부대' 버스 대절했다

李대통령 "주가조작 신고하면 수백억 포상금…로또보다 쉬워"

'돈봉투 파문' 송영길, 3년 만에 다시 민주당 품으로

TK행정통합 특별법, 법사위 제동…이철우 지사 "아직 끝나지 않아"

박영재 법원행정처장 사의 표명…與 '사법개혁' 강행에 반발