'기생'이라고 하면 조선시대나 일제 강점기에 있었던, 잔치나 술자리에서 노래나 춤 또는 풍류로 흥을 돋우는 것을 직업으로 하는 여성을 일컫는 말이었죠. 광복 후에는 '기생'이라는 직업을 찾을 수 없는데요, 국가에서 직접 기생을 키운다는 소식이 화제가 됐던 적이 있었습니다.

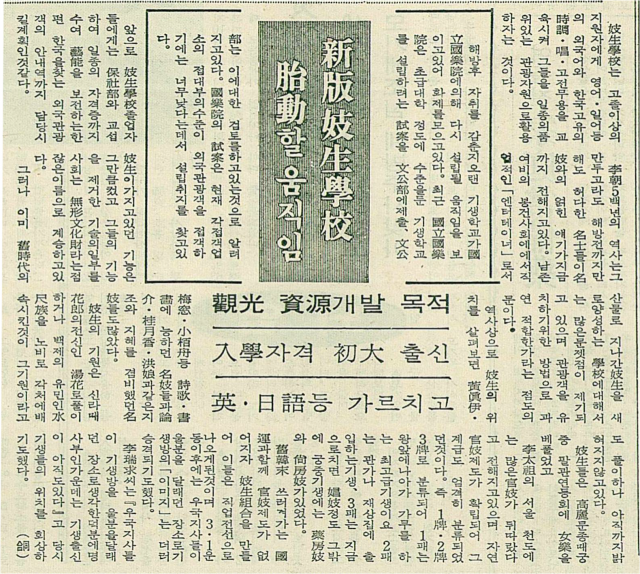

1970년 6월 18일자 매일신문 6면에 실린 '新版妓生學敎(신판기생학교) 胎動(태동)할 움직임' 이라는 기사가 바로 그것인데요, "해방후 자취를 감춘 지 오랜 기생학교가 國立國樂院(국립국악원)에 의해 다시 설립될 움직임을 보이고 있어 화제다"라고 시작합니다. 기사에 따르면 기생학교는 당시 각 접객업소의 접대부 수준이 외국 관광객을 접객하기에는 너무 낮다는 데서 설립 취지를 찾고 있는데요, 기생학교를 통해 영어·일본어 등 외국어와 시조·창·고전무용등을 교육시켜 일종의 '품위있는 관광자원'으로 활용하자는 데서 출발한다고 말하고 있습니다. 이에 대해 기사는 "이미 구시대의 산물인 기생을 새로 양성하는 학교에 대해서는 많은 문제점이 제기되고 있으며 관광객을 유치하기 위한 적합한 방법인가 하는 점도 문제"라고 지적하고 있습니다.

한 때 외국인이 우리나라에 성매매를 목적으로 관광을 오는 이른바 '기생관광'이라는 게 사회 문제가 되곤 했습니다. 그런데 50년 전에는 '고급 접대부를 들어 관광 산업에 일조한다'는 명분으로 국가가 나서서 기생을 키우려 했다니 뭔가 씁쓸한 기분이 드는 건 왜일까요?

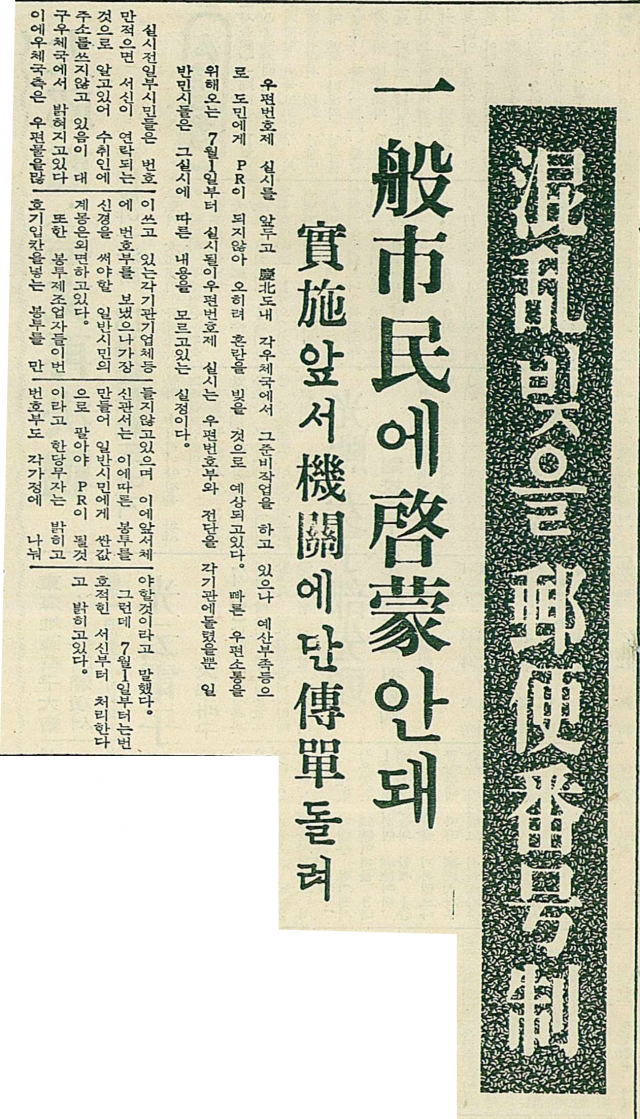

우편번호는 우리 생활에 당연한 것으로 여겨지지만 정작 우리나라에서 시행된 시기는 얼마 되지 않습니다. 우리나라에 우편번호가 시작된 시기는 1970년 1월 1일로 알려져 있습니다. 1970년 6월 17일자 매일신문 7면 기사에 따르면 대구경북지역의 우편번호제 실시는 7월 1일부터라고 나와있네요.

'混亂(혼란) 빚을 郵便番號制(우편번호제)'라는 기사를 살펴보면 "우편번호제 실시를 앞두고 慶北(경북) 도내 각 우체국에서 그 준비작업을 하고 있으나 예산부족 등으로 도민에게 PR이 되지 않아 오히려 혼란을 빚을 것으로 예상되고 있다"고 말하고 있습니다. 우편번호부와 전단을 각 기관에 돌리긴 했지만 일반 시민들에게까지는 홍보가 제대로 되지 않았다고 합니다. 봉투제조업자들도 번호기입칸을 만들지 않은 경우가 많고 일반시민들은 우편번호만 적으면 배달되는 줄 알고 주소를 적지 않는 경우도 있다고 말합니다.

두번의 개정을 거쳐 지금의 다섯자리 우편번호 체계가 완성돼 실생활에 쓰이고 있는 지금과 비교해보면 당시의 혼란이 어땠을지는 짐작도 안 가네요.

댓글 많은 뉴스

장동혁 대표 체제 힘 실은 TK 의원들

국힘 지지층 80% 장동혁 '당대표 유지'…중도는 '사퇴' 50.8%

李대통령, 이학재 겨냥? "그럼 '사랑과 전쟁'은 바람피는 법 가르치나"

李대통령 "내가 종북이면 박근혜는 고첩…과거 朴정부도 현금지원했다"

장동혁 "당명 바꿀 수도"…의원 50여명 만나며 '쇄신 드라이브'