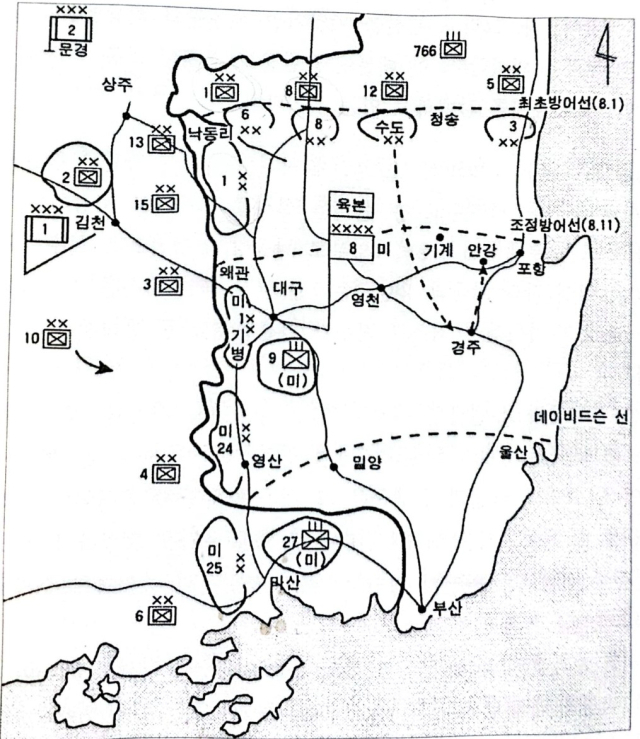

1950년 6·25전쟁 발발과 함께 북한군에 파죽지세로 밀린 국군과 유엔군은 7월 말 낙동강까지 철수했다. 이제는 더 이상 선택의 여지가 없었다. 후퇴하려 해도 내어줄 땅이 남아있지 않았다. 낙동강 일대에 방어진지를 편성해 대구와 최후 거점인 부산은 지켜내야 했다. 유엔군 지상군사령관 워커 장군은 '고수 아니면 죽음(Stand or Die)'의 결의로 낙동강 방어선을 구축했다. 이곳서 피아는 '죽느냐, 사느냐'의 각오로 부딪쳤다.

◆왜관철교 폭파와 잔학한 미군 학살

8월 3일 아침부터 왜관철교 주변에는 사이렌이 울리고 전단이 뿌려졌다. 오후 6시까지 지역에서 퇴거하지 않으면 적으로 간주해 사살한다는 포고였다. 낙동강 방어선 내 적 게릴라 침투를 막기 위한 조치였다. 주민과 피난민들은 우왕좌왕했다. 오후 8시 30분 미군은 왜관철교를 폭파했다. 왜관쪽 둘째 경간 63m가 끊어졌다. 북한군이 강을 넘어오는 것을 막기 위해서였지만 다리를 건너려던 많은 피난민도 희생됐다. 북한군이 낙동강을 건너면 대구와 부산을 점령하는 건 시간 문제였다.

북한군은 9일 왜관 낙산리 금무봉(268m)에 들이닥쳤다. 새벽에 개인 화기와 옷을 머리에 이고 건너편 노티 나루터에서 깊이 1.65m의 낙동강을 건넜다. 한참 후 이를 발견한 미군은 보·포병 사격을 가했으나 적들은 금무봉으로 올라갔다.

다음날 오후 케이 미 제1기병사단장은 경전차 소대와 보병을 돌격시켜 정상을 탈환하고 달아나는 적을 섬멸했다. 적은 700여 명, 미군은 14명이 목숨을 잃었다. 이때 미군이 처음 한국군 지원병을 편입, 병력을 보충했는데 이것이 카투사 탄생의 계기가 됐다.

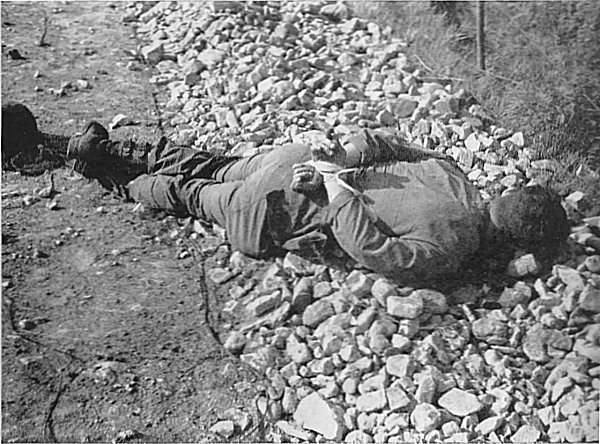

왜관읍 303고지에서는 15일 미군이 북한군에 집단 학살당했다. 이곳에서 북한군은 미군 포로 46명의 손을 묶고 계곡에 몰아넣은 뒤 기관총을 난사했다. 6명이 살아남아 북한군의 야만성과 낙동강 전투의 치열함을 알렸다. 16일 미 B-29 폭격기 98대는 낙동강 서쪽 강변에 960t의 융단폭격을 했다. 제2차 세계대전 이후 최대 규모 폭격이었다.

◆국군 최대 전과 올린 안강·기계 전투

4일을 전후해 길안 일대에 배치됐던 국군 수도사단이 북한군 습격을 받고 의성 방향으로 철수하면서 의성-청송-영덕을 연결하는 구간의 간격이 발생했다. 국군의 취약점을 간파한 북한군 제12사단은 국군이 배치되지 않은 산악 지역을 통과해 7일 오후 도평동(기계 북방 40㎞)을 점령하고 8일에는 죽장(기계 북방 20㎞)에 도달했다. 국군은 북한군의 목표가 기계-안강-경주 축선으로 지향하고 있는 것을 확인했으나 대응책을 찾지 못했고, 그 사이 북한군 제12사단은 10일 기계까지 거침없이 진출했다.

낙동강 방어선의 위기였다. 10일부로 포항지구전투사령부가 설치됐다. 그러나 가용한 병력이 없었다. 궁여지책으로 새롭게 편성중인 제25연대를 안강 지역에 투입했지만 결과는 참담했다.

의성에 있던 수도사단에 이동명령이 하달됐다. 수도사단 제1연대로 안강에서 북한군의 진출을 차단하고, 제18연대로 기계에서 북한군의 후방을 공격함으로써 안강-기계 일대에서 북한군 제12사단을 섬멸하기로 했다. 실로 대담한 결심이었다. 수도사단의 안강 도착이 빠르냐, 북한군의 경주 또는 포항 진출이 빠르냐의 시간 싸움이었다.

그런데 상황이 전환됐다. 기계에 진출했던 북한군 제12사단이 후속 부대의 진출 지연과 보급 부진으로 멈춰선 것이다. 18일 기계 일대에서 총공격이 시작됐고 끈질기게 저항하던 북한군은 후방이 차단되자 철수하기에 급급했다. 북한군은 많은 전사자를 남겨둔 채 일부 패잔병만이 비학산 일대로 도주했다. 동해안 지역 최대 위기가 가까스로 수습됐다.

수도사단은 이 전투에서 북한군 1천245명을 사살하고 다수의 장비를 노획하는 전과를 획득했다. 전쟁 발발 후 국군이 거둔 최대 전과였다.

◆반전의 연속 포항지역 전투

2일 영덕에서 철수했던 북한군 제5사단은 청송-기계 축선의 제12사단과 영덕-포항 방향으로 대규모 공격을 감행했다. 영덕을 방어 중인 국군 제3사단 제22, 23연대는 치열한 근접전투를 반복했지만 제23연대 진지가 돌파되면서 방어선이 와해되기 시작했다.

전투력이 저하된 국군 제3사단은 역습과 철수를 반복하면서 영덕 남쪽 강구를 거쳐 10일에는 강구 남쪽 장사동으로 철수했다. 11일에는 북한군 제766유격연대 일부가 포항 시내까지 진입해 국군과 유엔군은 심각한 위기를 맞았다.

포항 위기 상황을 보고 받은 제8군사령관은 연일비행장 확보를 위해 미 제19연대 제3대대로 브래들리 특수임무부대를 편성해 포항에서 연일비행장에 이르는 도로를 차단했다. 포항 북방에서는 북한군 제5사단 일부가 홍해까지 진출해 국군 제3사단은 장사동 일대에서 포위됐다가 17일 오전 6시쯤 유엔 해군 함정의 도움을 받아 가까스로 구룡포로 철수했다.

포항 탈환 임무를 받은 민기식부대(민부대)는 18일 새벽 포항 시내로 진입해 북한군 180명을 포로로 잡고 포항을 탈환했다. 이후 동해안 지역 전선은 9월까지 소강상태로 접어들었다.

◆시산혈하의 다부동 전투

8월 초 낙동강 방어선 대구 방향에는 북한군 5개 사단이 집중 공격을 감행했다. 특히 북한군 제1, 13, 15사단 등 3개 사단은 5일부터 8일간에 걸쳐 낙동강을 도하한 후에 국군 제1사단을 압박하면서 대구 공격에 안간힘을 다했다. 당시 대구는 대한민국 정부와 미 제8군사령부가 위치하고 있는 핵심 지역이었다.

국군 제1사단은 방어지역 조정에 따라 13일 다부동 일대의 새로운 방어선에 배치됐다. 국군이 다부동 진지에 도착했을 때 북한군 일부가 한발 앞서 328고지와 유학산을 점령하고 있었다. 제1사단 방어선 중앙이 돌파되고 다부동이 점령당할 위기의 순간이었다. 또 18일 새벽 가산에 침투한 북한군이 사격한 박격포탄이 대구역에 떨어지자 대구의 위기는 더욱 고조되었다. 이날 충격으로 정부가 부산으로 이동했다.

국군 제1사단은 위기를 타개하고 계획된 방어선을 회복하기 위해 미군과 협동으로 적진돌파 작전을 전개했다. 이는 한·미 간 최초 협동작전이었다. 미군이 국군의 전투력을 신뢰하지 않았던 그동안 관례에 비춰 파격적인 조치였다.

북한군도 18일 전차를 새로 보충 받아 보전협동으로 전면적인 야간공격을 개시함으로써 피아간에 치열한 전투가 되풀이됐다. 이때 국군 제1사단에서는 매일 평균 600~700명의 인원 손실이 발생해 병력이 감소하게 되자, 신병과 학도병으로 보충했다. 이로 인해 중대장이나 소대장이 부하들의 이름은 물론이고 얼굴조차 모르는 경우도 많았다.

한신협·매일신문=이영욱 기자 hello@imaeil.com

댓글 많은 뉴스

한동훈, 장동혁 '변화' 언급에 입장? "함께 계엄 극복하고 민주당 폭주와 싸우는 것만이 대한민국·보수 살 길"

李대통령 "북한이 남한 노리나?…현실은 北이 남쪽 공격 걱정"

李대통령 "'노동신문' 접근제한, 국민 '빨갱이'될까봐서? 그냥 풀면 돼"

국힘 지지층 80% 장동혁 '당대표 유지'…중도는 '사퇴' 50.8%

한동훈 "김종혁 징계? 차라리 날 찍어내라…우스운 당 만들어"