"경북에도 해녀가 있다고요?"

대다수 사람들에게 해녀의 존재는 제주도로 한정된다. 하지만 전국 해녀의 70%는 육지에서 물질한다. 2021년 말 기준 경북지역 해녀·해남(나잠어업인) 수는 1천370명이다. 이는 제주(3천437명)에 이어 국내 2위 규모다.

시·군별로는 포항이 970명으로 가장 많고 영덕 167명, 경주 138명, 울진 85명, 울릉 10명 등이었다. 이 조사에서 71세 이상 고령자가 전체의 54%를 차지했던 만큼 현재는 훨씬 줄었을 것으로 추정된다. 게다가 이 통계는 나잠어업인으로 신고된 수치일 뿐, 실제 활동하는 이는 이보다 훨씬 적다.

경북 울진군 고포마을 사례가 대표적이다. 고포 미역은 고려시대부터 중국에 수출했다는 기록이 있을 정도로 역사가 깊다. 조선시대에는 기장미역과 함께 왕에게 올리는 진상품으로 궁중에서만 맛볼 수 있는 특산품이었다. 그런 고포 미역의 맥은 지금까지도 이어져오고 있다. 하지만 최근 고포 어촌계는 특산품인 미역을 채취할 인력이 없어 타 지역 해녀를 불러와 작업을 하고 있다.

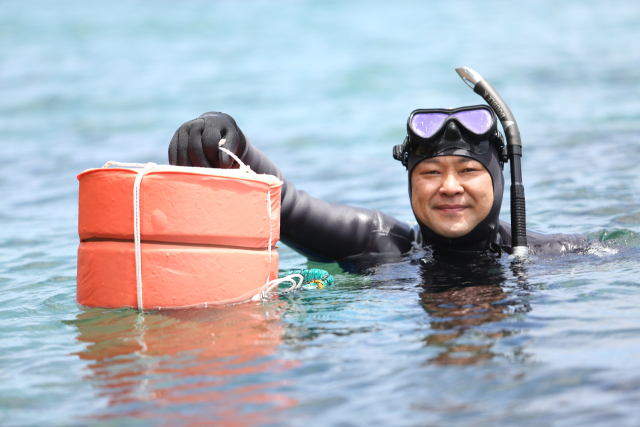

이런 상황에서 울진군은 지난해 울진해양레포츠센터에 '해녀·해남학교' 문을 열었다. 미역 채취를 비롯한 잠수어업 교육을 통해 울진 해역에 적합한 채취 기술과 역량을 강화해 감소하는 어촌 인력을 대체하고, 지속 가능한 어업 기반을 만들겠다는 취지다.

이곳에선 지난해 4월 '양성과정' 1기와 11월 '심화과정' 1기 교육이, 올해 4월엔 심화과정 2기 교육이 진행됐다. 특히 올해는 수료생을 대상으로 11차례 고포 어촌계 미역 채취 작업을 도와 연인원 150여명이 미역 276단(1단은 생미역 기준 약 50㎏)을 채취하는 첫 성과도 올렸다.

울진군 북면에서 식당을 운영하는 노시우(47) 씨도 울진 해녀·해남학교를 수료했다. 그는 광주 출신으로, 광주시 외곽에서 10년 가까이 농사를 짓다 6년 전 울진에 정착했다. 지난해 양성과정과 심화과정을 수료했고, 올해 미역채취 작업에도 다섯 차례 참가했다.

그는 "교육을 통해 고령화로 위기에 놓인 해녀 어업에 대해 깊이 생각할 수 있었다"며 "이 같은 활동을 통해 지역사회 발전과 어촌계에 조금이나마 기여하고 싶다"고 말했다.

-해녀·해남학교 교육에 참여하게 된 동기가 궁금하다.

▶처음엔 큰 뜻을 두지 않고 시작했다. 평소 바다를 좋아했고, 의미 있는 체험이 될 것 같다는 생각 정도였다.

-식당을 운영하며 교육에 참여하기가 쉽지 않았을 것 같다. 게다가 교육장인 울진해양레포츠센터와의 거리가 30㎞나 떨어져 있다.

▶교육은 매주 토요일과 일요일 각 8시간씩 5주간 진행됐다. 식당을 운영하면서 주말과 휴일 낮 시간을 비운다는 게 참 쉽지 않은 일이다. 주말에 사용할 식재료를 전날 밤 미리 장만하는 식으로 수업 준비를 했다. 교육을 마치면 짐만 챙겨 곧바로 식당으로 와서 일을 하는 식이었다. 저도 부지런을 떨었지만 아내의 도움이 없었으면 불가능했을 거다. 제가 해야 할 많은 일을 아내가 대신했다.

-숨을 참아야 하고 몸을 많이 써야 한다. 밤 늦게 까지 일을 하며 다음날 오전 부터 수업에 참여하는 게 힘 들지는 않았나.

▶양성과정 때는 이론 수업도 많았고, 실기도 대부분 울진해양레포츠센터 내 다이빙 풀에서 이뤄지는 기초적인 것들이라 크게 힘이 들거나 하진 않았다. 하지만 심화과정 때는 많이 힘들었다. 강사 선생님들이 매우 '전투적'으로 가르쳤는데, 오전과 오후 모두 계속 물에만 들어가 있었다. 게다가 매 수업 때마다 테스트를 했다. 모든 테스트를 통과하진 못했지만 돌이켜보면 정말 열심히 했던 것 같다.

-큰 뜻을 품고 참여한 게 아니었다. 그런데도 열심히 할 수 있었던 원동력은 무엇이었나.

▶생활신조가 근면·성실이다. 양성과정 때만 해도 잘 하는 편이 아니었다. 좋게 평가하자면 중간 정도, 어쩌면 하위 그룹에 속했을 수도 있다. 하지만 끝까지 간다면 잘 할 수 있을 것 같다는 자신감은 있었다. 안 빠지고 열심히만 나가면 뭐든지 실력이 늘지 않나. 그 마음으로 열심히 나갔다.

하지만 무엇보다도 양성과정 교육을 받으며 해녀의 역사와 실태 등을 접하게 됐고, 해녀의 가치에 대해 생각하게 된 게 수업에 성실히 임할 수 있는 큰 원동력이 됐던 것 같다. 고령화 등으로 사라져 가는 해녀문화를 지키는 일이라고 하면 너무 거창한 말일까. 아무튼 심화과정을 마치고 올해 1월과 2월엔 날씨가 괜찮은 날엔 버디(서로의 안전을 책임지는 짝)들과 바다에 들어가 개인적으로 연습을 할 정도로 푹 빠졌다.

-올해 봄엔 수료생들이 일손이 부족한 고포 어촌계의 미역 채취 작업을 도왔다. 실전에 투입된 건 처음인데 어땠나.

▶학교 차원에선 모두 11차례 미역 채취 작업을 도왔고, 개인적으로는 이 중 5차례 참여했다. 처음 작업 때는 수온이 상당히 낮았다. 다들 경험해보지 못한 추위에 들어가자마자 바로 나오거나 30분 만에 나오는 이들이 속출했다. 다들 우왕좌왕했고 결국 저를 포함해 2명만 약속된 4시간을 채웠다.

문제는 예상 채취량을 못 맞췄다는 것이었다. 당시 어촌계장님의 표정은 상당히 어두웠다. 어촌계에선 채취 참여인원으로 예상 채취량을 추산했고 이에 맞춰 건조작업에 필요한 인원을 준비해놓은 터였다. 봉사활동이었지만 상당히 죄송스러웠다.

이후부터는 다들 경험이 조금씩 쌓이다보니 큰 문제없이 모두가 웃는 모습으로 채취 작업을 도울 수 있었다. 나중엔 어촌계장님과 마을 주민들의 칭찬이 이어질 정도였다.

-해녀·해남학교 교육을 수료하고 미역 채취 작업에 참여하며 느낀 점도 많을 것 같다.

▶2015년 국가어업유산으로 '제주 해녀어업' 지정되고 2016년 유네스코 인류무형문화유산에 '제주해녀문화'가 등재됐다. 2017년엔 국가무형문화재로 '해녀'가 지정되면서 국가유산으로 해녀의 가치가 재정립되고, 해녀문화를 보호해야 한다는 공감대가 확산되는 분위기다.

하지만 이러한 해녀에 대한 관심 대부분이 제주해녀에 집중되고 있다는 점이 많이 아쉽다. 동해안을 비롯해 육지해녀 인지도는 여전히 낮은 편이다. 언젠가 "이제 문화유산인 해녀와 그렇지 않은 해녀가 남았다"는 동해안 한 해녀의 말을 SNS를 통해 접한 적이 있다. "경주에도 해녀가 있어요!"라는 경주 한 해녀의 하소연도 가슴 깊이 남아 있다.

경북에도 오랫동안 활동한 해녀들이 많다. 다만 지금은 고령화 등으로 점차 사라지고 있지만 이들의 활동을 알리고 경북의 나잠어업 명맥을 이어가는데 조금이나마 기여하고 싶다. 해녀의 가치와 인식이 일부 지역에 국한되지 않았으면 하는 바람이다. 울진군 특산품인 미역 채취에 기여할 수 있다는 점에서도 보람이 크다.

댓글 많은 뉴스

한동훈 대구 방문에…'엄마부대' 버스 대절했다

"안귀령, 총기 탈취하고 폭동 유발" 김현태, '강도미수' 고발장 접수

李대통령 "주가조작 신고하면 수백억 포상금…로또보다 쉬워"

TK행정통합 특별법, 법사위 제동…이철우 지사 "아직 끝나지 않아"

추미애에 빌미 준 대구시의회, 대구경북 통합 좌초 '원흉' 되나…무너지는 7년 노력