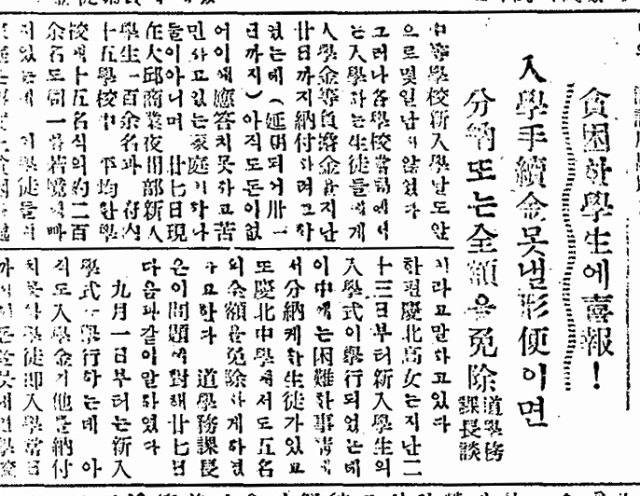

'중등학교 신 입학 날도 앞으로 며칠 남지 않았다. 그러나 각 학교 당국에서는 입학하는 생도들에게 입학금 등 부담금을 지난 20일까지 납부하려고 하였는데(연기되어 31일까지) 아직도 돈이 없어 이에 응답치 못하고 고민하고 있는 가정이 하나둘이 아니며' (매일신문 전신 남선경제신문 1948년 8월 28일 자)

땡볕 더위가 수그러들고 9월이 다가오면 돈 걱정으로 한숨을 짓는 이들이 있었다. 자식의 입학금을 구하지 못해 애를 태우는 학부모들이었다. 자녀가 어려운 입학시험을 통과했는데 돈이 없어 학교 진학을 포기해야 할 처지로 몰렸다. 당사자인 학생의 절망을 넘어 부모로서는 통탄할 일이었다. 해방 후의 중학교는 지금과 달리 9월 학기제였다. 가을 추수를 통해 자투리 돈마저 마련할 수 있는 시기도 아니어서 빈곤한 가정의 고충이 더했다.

중등학교의 입학금은 학교마다 다소 차이는 있었지만 1만~2만원에 달했다. 여기에는 잡부금 등의 기부금이 포함되었다. 입학금 고지서에는 지정일까지 돈을 내지 않으면 입학허가를 취소한다는 경고가 빠지지 않았다. 입학 때마다 입학금을 마련하지 못해 발을 동동 구르는 학모들이 적지 않았다. 그해 교육 당국 조사로는 대구상업 야간부에 들어온 100명과 대구 부내 각 중학교 신입생 200여명이 입학금을 낼 수 없는 형편이었다. 재정 여력이 없는 교육 당국으로서는 입학금 납부기일 연기 외에 뾰족한 방법이 없었다.

그나마 다행은 잡부금을 뺀 순수 입학금이라도 면제해 주자는 소리에 호응하는 학교가 있었다. 경북중은 신입생 5명의 입학금을 면제해 줬고 경북고녀는 입학식을 치른 뒤 형편이 어려운 일부 학생에게 분납을 허용했다. 그 당시 공무원의 월급이 3~4천원, 회사원이 5~6천원이었다. 월급이 비교적 많았던 노동자가 6~7천원을 받았다. 일반 봉급자의 한 달 월급을 몽땅 털어도 입학금으로 부족했다. 돈을 빌려서 입학금을 내는 학부모들이 한둘이 아니었다.

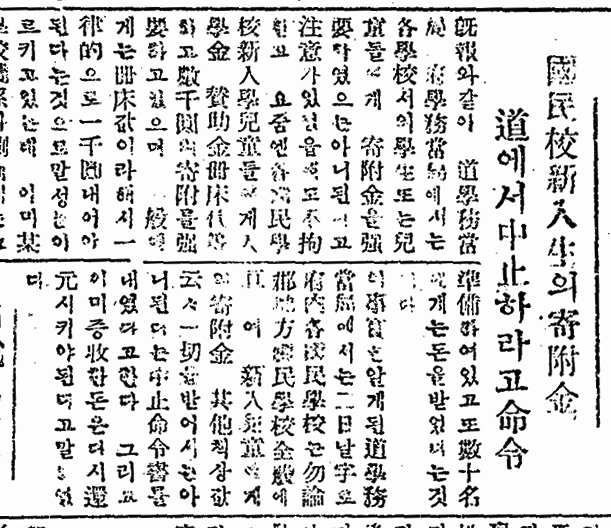

'도 학무당국에서는 2일 날짜로 부내 각 국민학교는 물론 군 지방 국민학교 전반에 신입 아동에게 기부금 기타 책상값 운운 일절을 받아서는 안된다는 중지 명령서를 내었다고 한다. 그리고 이미 증수한 돈은 다시 환원 시켜야 된다고 말하였다.' (남선경제신문 1948년 9월 3일 자)

입학금 및 기부금을 둘러싼 잡음은 비단 중학교에 그치지 않았다. 국민학교라고 학교 운영 형편이 나을 리 없었다. 학교에서는 입학한 아동들에게 이런저런 명분을 붙여 입학금 외에도 기부금을 강요했다. 부담이 컸어도 학부모들은 울며 겨자 먹기로 기부금을 냈다. 국민학교라는 이름도 그렇듯이 일제 교육의 잔재가 각종 기부금 징수를 통해서도 남아 있었다. 일제강점기인 1941년부터 해방 후 '황국신민의 학교'라는 의미를 지닌 국민학교는 1995년이 되어서야 지금의 초등학교로 이름이 바뀌었다.

경북도 학무당국은 신학기를 앞두고 기부금을 강제로 거두지 말라는 지침을 내렸다. 하지만 이런 지침은 말뿐인 권고에 불과했다. 실상은 각 학교의 기부금 강요를 알고도 모른 체 했다. 학교마다 교실을 신축하고 운동장 등을 넓히려면 비용이 필요했다. 학교의 갖가지 예산 요청에도 교육 당국은 원활한 지원이 불가능했다. 기부금을 받아 학교 시설 등을 보완하는 각 학교의 행위를 묵인할 수밖에 없었다.

그렇다고 학교의 과도한 기부금 강요를 마냥 눈 감고 있을 수는 없었다. 입학금에다 찬조금, 심지어 공부하는 학생들에게 책상 쓰는 비용을 요구했다. 일률적으로 책상값을 책정해 1천원 이상의 돈을 받았다. 학교서 쓰는 각종 경비 등은 책상값을 받아 충당하려 했다.

일부 학교는 책상값의 영수증까지 인쇄한 뒤 돈을 거뒀다. 듣도 보도 못한 책상값을 징수하자 비판 여론이 거셌다. 경북도 학무국은 하는 수 없이 책상값 징수를 중지시켰다. 이미 받은 돈은 다시 돌려주도록 했다. 하지만 이 같은 조치가 일선 학교에서 온전히 지켜지지는 않았다.

해방 후에도 교육비는 식량비용을 빼면 지출 비중이 가장 높았다. 입학금뿐만 아니라 신입생에게 책상값을 내라는 기상천외한 기부금도 포함됐다. 돈이 없으면 학교 다니고 공부하는 일이 힘든 때문이었을까. '공부는 돈으로 한다'는 말에 토를 다는 소리는 그때도 들리지 않았다.

박창원 경북대 역사문화아카이브연구센터 연구원

댓글 많은 뉴스

李대통령 "시대착오적 종북몰이·망국적 부동산 투기 옹호 그만"…국힘 겨냥

李대통령 "내란 극복 대한민국, 부동산 투기 하나 못 잡겠나"

나경원 "李정권 주변엔 다주택자, 국민에겐 급매 강요"

'코스피 연일 경신' 李대통령 지지율 54.5%

"尹 있는 서울구치소 나쁠 것 없지 않냐"…전한길, 귀국 권유받아