경산 하양읍 환상리에서 809번을 타면 영남대까지 한달음에 도착한다. 영남대 맞은편으로 동서로 길게 뻗어 있는 구릉지대에는 대형 고분군이 숨어 있다. 지금은 원룸촌으로 변해버렸지만 15년 전만 해도 너른 초지에 꽤 정취가 있었다. 어스름한 노을이 드리우는 초록빛 둔덕. 고분군은 발목까지 자란 풀로 무성했다. 반려견을 끌고 나온 주민들이 여유롭게 고분 주변을 거닐었다. 한때 왕의 무덤이었을 이곳이 성냥갑 같은 원룸의 성벽에 둘러싸인 모습이 애처롭다.

◆박물관을 지나 천연숲으로

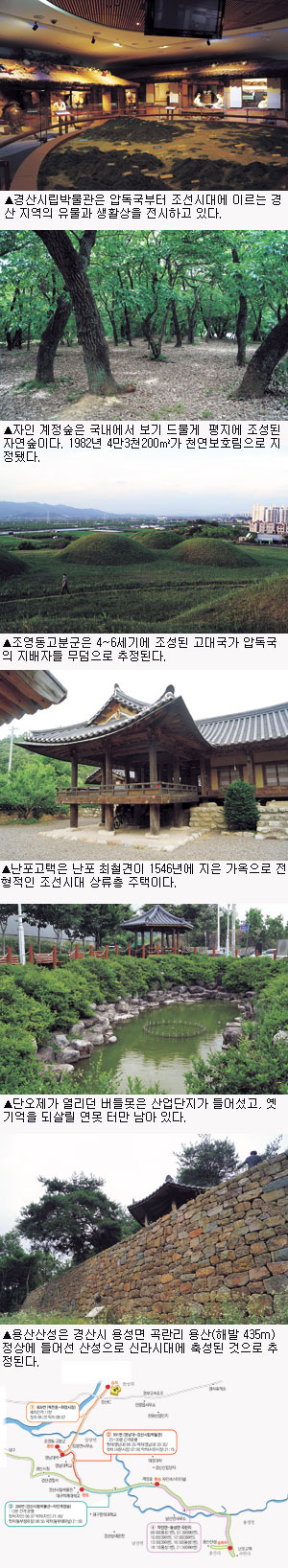

영남대 앞에서 991번 버스를 타면 15분 만에 대구미래대 앞에 도착한다. 이곳에서 내려 200m가량 걸으면 경산시립박물관이다. 입구에 서 있는 원효, 설총, 일연 스님의 동상이 시선을 사로잡는다. 2007년 2월 개관한 이곳은 경산 지역의 역사와 문화에 대한 종합적인 전시시설로, 시대별로 다양한 유물과 디오라마 등으로 구성돼 있다. 근대 경산의 모습을 알려주는 농업과 생활에 대한 전시물과 다양한 압독국의 유물들이 흥미롭다. 장날 풍경을 디오라마로 만들고 생생한 영상과 대화를 덧입힌 전시물도 있다. 녹음된 목소리의 사투리가 일품이다.

박물관을 둘러보고 399번을 타면 15분 만에 자인면소재지에 도착한다. 면소재지 입구에서 내려 왼쪽으로 들어가면 자인 계정숲이다. 계정숲은 국내에서 보기 드물게 평지에 들어선 자연숲이다. 굴참나무, 이팝나무, 말채나무, 느티나무 등 다양한 나무가 숲을 이루고 있고 숲 안에는 한장군묘와 사당, 한장군놀이전수회관과 자인현청 본관 건물도 있다.

일제강점기에 한장군사당이 철거되고 누이사당만 남아있다가 함께 위패를 모셨다. 당시 한장군사당을 철거했던 조선인 우체국장이 그날 밤 숨을 거뒀다는 얘기도 있는데 확인할 길이 없다. 자인에서 열리는 가장 큰 축제는 중요무형문화재인 자인단오제다. 일제강점기에 중단됐던 자인단오제는 1952년 한 차례 열렸다가 1958년부터 격년제로 열리기 시작했다. 당시 청도와 영천, 경주는 물론 밀양과 양산, 울산, 포항에서 구경을 올 정도로 인산인해를 이뤘다고 한다. 안명욱(77) 경산자인단오보존회 이사장이 옛 기억을 떠올렸다. "자인에 사는 일가친척에게 신세를 지며 구경하려는 사람이 많았어요. 폐를 덜 끼치려고 먹을 쌀을 직접 머리에 이고 며칠씩 걸어와서 구경하고 갔으니까. 밤에는 횃불을 켜고 늦게까지 씨름판이 벌어졌지요." 단오제가 열리던 버들못에는 산업단지가 들어섰고, 그 자리에는 축소한 연못과 검흔석(劍痕石)만 남아있다.

◆구성진 노래로 풀어내는 삶의 고단함

"모야 모야 노랑모야 니 언제 커서 열매 맺노…적삼 안섶 안에 분통 가득 젖어보소 많이 보면 병 날끼고 좁쌀만치만 보고 가소…." 이상준(66) 자인계정들소리보존회 전수교육 조교와 이원준(65) 자인팔광대보존회 대표가 주거니 받거니 '모 심는 소리'를 읊었다. 허리 한번 펴기 힘든 들일을 하며 노동의 고단함을 달래던 소리. 들소리는 1970년대 농기계가 등장하면서 사라졌다. 경운기와 이앙기 등 농기계가 등장하면서 힘을 모아 일을 할 이유가 사라졌다. 사람이 모이지 않는 들판에는 들소리도 자취를 감췄다.

사라졌던 들소리는 이상준 씨가 1996년부터 직접 녹음기를 가지고 노인들을 찾아다니며 채집한 소리를 바탕으로 복원됐다. 11개 소리로 구성됐는데 6명이 선창을 하고 24명이 후창을 한다. 들소리 모임에는 주민 66명이 속해있다. 하지만 대부분 60, 70대의 고령이다. 기능보유자인 80대 이지우 씨가 4개 마당을 부르고 칭칭가와 모심기 노래를 선창하는 할머니의 연세가 83세다. 그나마 젊다는 전수장학생도 모두 50세가 넘었다. 고령인 탓에 정부 지원도 어렵다고 했다.

자인단오제 중 가장 큰 행사는 한장군놀이다. 신라 말 혹은 고려 초의 인물로 추정되는 한장군이 누이와 함께 춤과 놀이판으로 왜구들을 유인해 칡으로 만든 그물로 얽어 물리쳤다는 유래에 기원한다. 높이 3m에 이르는 화환과 목나팔 '띵가'가 등장하는 것이 특징. 맥이 끊겼던 여원무는 1969년 복원돼 민속놀이로 자리매김했다. 38년 가까이 경산여자상업고교 학생들이 연습해서 선보였는데 학부모들의 반대로 3년 전부터는 마을 부녀자들이 추고 있다. 낮에는 농사를 짓고 밤에는 2시간씩 연습하는 강행군인데 부녀자 대부분 50~65세여서 보통 힘든 게 아니란다.

◆마음을 치유하는 용산산성

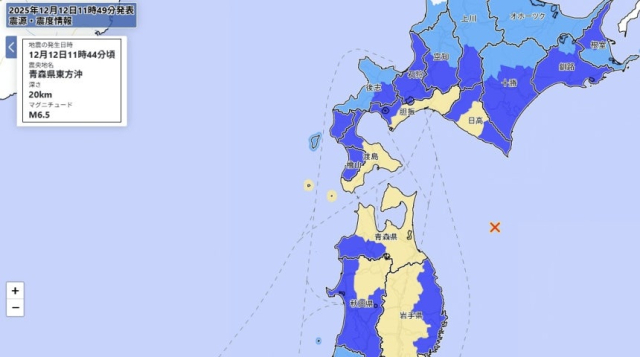

자인버스터미널에서 용성면 곡란리로 가면 용산산성을 볼 수 있다. 용성1번이나 990번, 399번을 타면 되는데 하루 8번밖에 운행하지 않는다. 오후 1시 50분 버스를 타고 20여 분을 달려 곡란리회관 앞에서 내렸다. 마을 안쪽으로 들어가 임도를 따라 1시간가량 걸어 올라가야 한다. 산 아래쪽은 참나무 숲이 우거져 있고, 위쪽으로 오를수록 소나무 숲이 늘어난다. 워낙 나무가 무성해 여름에는 그늘이 짙고 고즈넉해 걷기에 좋다. 중간에는 옛 샘터도 있어 목을 축일 수 있다.

임도를 따라 오르면 북문에 도착한다. 용산산성은 용산(해발 435m)의 8부 능선에 자리 잡은 성이다. 신라시대에 축성된 것으로 추정되는데 둘레가 약 1.6㎞ 정도다. 동행한 김약수 대구미래대 교수가 용산산성에 대해 자세히 설명했다. 산성은 경사가 완만한 동쪽과 남쪽은 돌로 성을 쌓았고, 경사가 급한 북쪽과 서쪽은 흙으로 성벽을 쌓았다. 동쪽의 동문지 아래에 다시 성벽을 쌓아 2중 성벽을 이루고 있다.

성 안에 있는 정자인 용산성 쉼터에는 중년 부부가 정자에 자리를 깔고 책을 보며 시간을 보내고 있었다. 김진욱(70)'홍순자(62'대구 동구 각산동) 씨 부부다. 부부는 2년 전부터 1주일에 서너 번 이상 이곳을 찾는다고 했다. 요깃거리를 준비해 정자에 와서 책을 보거나 낮잠을 자기도 한다. 홍 씨는 "작년에 유방암 수술을 하고 한 달도 되지 않아 교통사고를 당해 건강을 크게 상했다"고 했다. "우연히 왔는데 조용하고 호젓해서 굉장히 좋아요. 매일 이곳에서 힐링을 하는 셈이죠. 수술과 교통사고 후유증도 이렇게 다니면서 많이 극복한 것 같아요." 홍 씨가 붉게 익은 토마토를 잘라 건넸다. "신문에 나고 사람들이 많이 오면 어떡하죠? 북적거리면 옛날 정취가 사라질 텐데…."

◆창의적인 고택 활용 방안은 없을까

산에서 내려와 도로를 따라 250m가량 걸어 내려가면 난포고택이다. 경산에서는 유일한 고택이기도 하다. 임진왜란 때 전라도 도사를 지낸 난포 최철견이 1546년 영천에서 이주해 지은 집이다. 조선시대 전형적인 상류주택으로 'ㅁ'자 형태의 사랑 공간과 안채 공간이 종으로 배치돼 있는 점이 특징. 이 집에는 종손인 최원규(50) 씨가 머물고 있다. "1930년부터 가세가 기울기 시작했어요. 운문산에 빨치산이 많았는데 가끔 내려와서 할머니한테 총을 겨누고 밥을 내놓으라고 했대요. 사실 부친이 고교시절 좌익에 심취하셨어요. 운문산 빨치산의 강회에도 가고요. 아버지가 경찰에 잡히면 할아버지가 돈을 써서 빼내오기도 했고요. 지주들은 빨치산에게 많이 당했던 시절이었는데 아버지 영향으로 화를 면했죠."

5년 전부터 서울로 오가고 있는 최 씨는 요즘 고택을 활용할 방안을 고민 중이다. 2년 전에는 고택 체험을 시작했지만 찾는 이가 별로 없고 주변 관광지와 연계가 힘들어 거의 중단한 상태다. "고령인 종손이나 주손들이 고택 체험 프로그램을 운영하기가 어려워요. 손님이 와서 여관주인 취급을 하면 당황하거든요. 대부분 고택 활용 프로그램이 숙박시설 위주인데 현실과 맞지 않는 것 같아요." 최 씨는 "고택을 갤러리 등과 같은 문화공간으로 활용할 방안을 찾고 있다"고 했다. 오후 5시 30분 곡란리에서 자인버스정류장으로 돌아와 399번으로 갈아타고 대구 남부정류장까지 돌아왔다.

글·사진 장성현기자 jacksoul@msnet.co.kr

댓글 많은 뉴스

[단독] 정동영, 통일교 사태 터지자 국정원장 만났다

"참 말이 기시네" "저보다 아는게 없네"…李질책에 진땀뺀 인국공 사장

"'윤어게인' 냄새, 폭정"…주호영 발언에 몰아치는 후폭풍

대구 동성로 타임스 스퀘어에 도전장…옛 대백 인근 화려한 미디어 거리로!

장동혁 "李겁박에 입 닫은 통일교, '與유착' 입증…특검해야"