1978년 합천 해인사 장경각(藏經閣)에 한 학승(學僧)이 나타났다. 새로 부임해온 수성(守性) 스님이었다. 스님의 업무는 대장경의 보존, 관리 상태를 점검하는 일. 특별히 마스터 키가 주어졌다. 주지 스님으로부터 또 하나의 특별한 당부도 있었다. 장경각 한편에 성소(聖所)를 차리고 매일 기도를 올리는 일. 기도 제목은 '대장경의 무사 안전과 호국 불사'.

기도가 쌓여갈수록 경판에 대한 애정은 쌓여갔고 축원이 늘어갈수록 경전에 대한 외경도 커져 갔다.

작정한 3년 기도가 끝날 때쯤 스님은 한 가지 결심을 했다. 눈으로 마음으로 바라보던 팔만대장경을 손으로 직접 옮겨 쓰기로. 그때의 다짐은 부처님과 서원(誓願)이 되어 스님을 서가로 몰아넣었다.

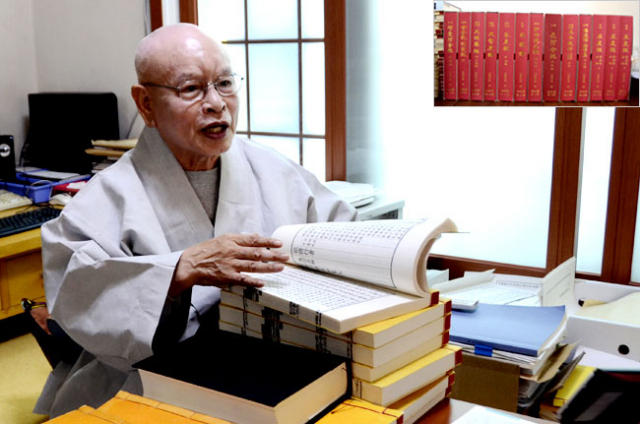

세월이 흐르면서 조그만 변화도 있었다. 붓으로 쓰는 사경(寫經) 대신 컴퓨터가 그 역할을 대신했고 수도 차원에서 접근했던 필사는 이제 '경전 복원'이라는 국가적, 종단적 미션으로 확대되었다. 34년째 사찰 서가에서 팔만대장경 복원, 디지털화 작업에 힘쓰고 있는 대구 정토사(대구시 수성구 상동) 수성 스님을 만나보았다.

◆팔만대장경 현대식으로 복원

스님을 처음 경전 복원으로 이끈 사경에 대해 좀 더 알아보자. 사경은 말 그대로 불경을 필사하는 일이다. 삼국시대부터 불가에서 수도의 한 방편으로 널리 쓰였던 수행법이다. 옛날 중국의 황제들은 대부분 친히 불경을 베낄 정도로 사경을 중요한 국사로 여겼다. 고려가 원나라의 속국이던 시절 원(元) 조정의 공인, 공납 물품에 사경승이 꼭 들어갈 정도였다.

해인사에서 천일기도를 마치고 대구로 온 스님은 먼저 서실에 등록부터 했다. 불경을 옮기는 일을 악필로 할 수는 없다는 생각에서였다. 꼬박 2년을 서예에 몰두했다. 그런데 갑자기 예기치 못한 일이 발생했다. 그 사건은 아날로그식 필사법을 일거에 무너뜨렸다. 바로 컴퓨터의 등장이었다. 자판만 두드리면 한자로 변환되어 나오는 컴퓨터를 보고 스님은 사경의 효율성을 생각했고 아예 더 큰 그림을 그리기 시작했다. 바로 팔만대장경을 현대식으로 복원키로 한 것이다. 곧바로 컴퓨터를 한 대 장만했다.

"1980년대 초에 8비트(Bit)짜리 컴퓨터가 350만원쯤 했어요. 지금으로 치면 웬만한 소형차 한 대 값이었죠. 벼루, 먹을 뒤로 물리고 다시 컴퓨터 학원에 등록을 했어요."

빨리 컴퓨터를 배우고 싶다는 조바심에 전문가를 찾아 삼천포까지 가서 매주 1회 특별 과외를 받기도 했다.

◆구석방서 34년간 대장경 복원 작업

8만4천 법문이 실렸다는 해인사 팔만대장경. 1천496종에 경판 글자 수만 약 5천만 자에 달한다. 우공이산(愚公移山)과 같은 과정, 혼자서 디지털 작업이 가능하기는 한가. 이 대장경을 복원하는 데 대략 어느 정도의 시간과 정성이 필요할까. 경판 하나엔 약 600자가 새겨져 있다. 이를 모두 한자로 변환해 경판 한 장을 복원하는 데 4, 5시간이 걸린다. 하루 15시간을 꼬박 작업해도 하루 완성량은 3~5장 정도가 고작이다. 하루 5장씩 한다 쳐도 꼬박 43년이 넘게 걸리는 작업이다. 단순계산으로 개인이 경판의 5천만 자를 한자로 변환하는 것은 불가능에 가깝다.

스님의 대장경 복원 작업을 들여다보면 구도(求道)에 가깝다. 아침 예불과 함께 시작되는 이 작업은 하루 10~15시간 이상이 소요된다. 이렇게 해서 팔만대장경의 25%인 2만여 장의 경판이 디지털 인쇄본으로 변환됐다. 이 과정을 거쳐 팔만대장경 1차 인쇄본 15권이 출간되었다. 초기엔 종단이나 도반들의 도움이 있었으나 지금은 거의 자비로만 작업이 진행되고 있다.

문제는 지금부터다. 현재 스님의 세속 나이는 여든을 바라보는 고령이다. 생전에 끝을 볼 수 있을지에 대해 스님의 고민이 커지고 있다. "현재 공정률은 25%쯤 됩니다. 대장경 전체 분량이 60권쯤 될 예정인데 저 살아있는 동안은 전력을 다하겠지만 체력적으로나 경제적으로나 힘에 부치는 것이 사실입니다. 종단이나 정부에서 앞장서 주면 완간을 볼 수 있을 것 같은데 부처님이 해답을 주실지 모르겠습니다."

◆디지털화, 경전 복원에 매달리는 이유

모두 6천551권으로 되어 있는 팔만대장경은 영인본, 한글판이 이미 모두 발간된 상태. 그럼에도 스님이 이 작업에 나선 데는 이유가 있다. 우선 현재 시중이나 강원(講院)에 있는 영인본들의 상태가 매우 불량하다. 스님도 강원 시절 교재를 받아들고 뜻을 헤아리기에 앞서 글자 분별에 애를 먹었을 정도로 인쇄 상태가 안 좋은 것들이 대부분이었다. 목판 인쇄본들도 상태는 비슷하다. 경판이 마모되거나 훼손이 심해 판독이 곤란한 경우가 상당수다. 강원 시절 스님은 수학하는 과정에서 한문 경전의 중요성을 뼈저리게 느꼈다.

"불경 번역을 세 사람에게 맡기면 3인의 해석이 모두 달라요. 그러나 한문은 1천 년이 지나도 그 뜻이 살아있어요. 한글본 해석이 혼란스러울 때 한문 경전이 그 기준이 되기 때문에 원전 복원이 중요한 것입니다."

스님의 계획대로 대장경이 컴퓨터로 복원되면 경판, 영인본과 함께 또 하나의 디지털 원전을 보유하게 된다. 스님은 대장경 복원 외 각종 경전의 복원작업도 같이 하고 있다. 이제까지 능엄경, 금강경, 원각경 등 모두 수십 종의 책 4만여 장이 스님 손을 거쳐 새 경전으로 태어났다. 사찰이나 강원에 희귀본들이 많아 보존이 필요한 자료들이 많고 지인들이 경전을 가져오면 못 이기는 척 현대본으로 편집해 주기도 한다. 최근에는 삼국사기와 삼국유사를 모두 현대본으로 복원 작업을 마쳤다. 특히 삼국유사는 일연 스님의 저술 무대가 군위 인각사여서 각별한 애정을 쏟아부었던 책이다.

스님의 이런 노력은 곧잘 조선시대 성총(性聰'1631~1700) 스님의 '경전 불사'와 비교된다. 스님은 15년 동안 명나라 경전 5천 개를 경판에 새겨 사찰에 봉헌했다. 지금 사찰이나 개인 소장 고문서 상당수는 이 당시 발간된 것들이어서 이때 불사 규모를 짐작할 수 있다.

◆정부'종단에서 호국'경전 불사 이어가야

세속 나이 41세에 경전 복원에 뛰어든 학승은 어느덧 77세 노인이 되었다. 신념과 신앙으로 시작한 불사지만 이젠 체력이나 건강도 예전 같지 않다. 몇 해 전 고혈압, 당뇨 판정까지 받았고 2012년엔 서가에서 당뇨 합병증으로 쓰러져 얼마간 병원 신세를 지기도 했다. 최근 건강이 안 좋아져 주위에서 지켜보는 이들을 안타깝게 하고 있다. 그럼에도 스님은 하루 10시간 이상 꼬박 경전 복원에 매달리고 있다.

고려 고종(1237) 때 호국 불사로 이어졌던 대장경은 벌써 779년을 맞았다. 선조들의 소중한 유산을 디지털로 복원하는 일. 77세 노스님에게만 맡겨 두기엔 너무 '가혹한 일'이 아닌가 싶다. 이제 뜻있는 개인이나 정부, 종단에서 대장경 복원의 뜻을 이어받아 같이 호국 불사를 펼칠 때가 된 것 같다.

글 사진 한상갑 기자 arira6@msnet.co.kr

※스님이 걸어온 길=1939년 울진 신림의 가난한 농가에서 태어난 스님은 초교 5학년 때 6'25를 맞았다. 학업의 길이 막히자 '절에 가면 공부를 시켜준다'는 말을 듣고 불영사에 들어갔다. 1958년 혜진(慧眞) 스님을 은사로 출가한 스님은 조계사, 해인사에서 오랫동안 사찰 행정을 맡았다. 1980년대 말 대구에 정착한 스님은 팔만대장경 복원이라는 화두를 잡고 34년간 '컴퓨터 불사'를 하고 있다. 통도사 소장 능엄경, 금강경, 쌍계사 소장판 치문(緇門), 기신론(起信論), 원각경(圓覺經), 서울 봉은사 소장본 화엄경(華嚴經 80권), 경덕전등록, 선문염송집, 열반경, 종경록 등 총 4만여 장의 불경을 복원했다.

댓글 많은 뉴스

[단독] 4대강 재자연화 외친 李 정부…낙동강 보 개방·철거 '빗장' 연다

李대통령, 24일 대구서 타운홀미팅…"다시 도약하는 길 모색"

김현지, 국감 첫날 폰 2번 바꿨다…李 의혹때마다 교체 [영상]

나경원은 언니가 없는데…최혁진 "羅언니가 김충식에 내연녀 소개"

냉부해 논란 탓?…李 대통령 지지율 52.2%로 또 하락